内ももの筋トレ7選!痩せたい方・筋肉をつけたい方にオススメの方法を紹介

あなたが内ももの筋トレを行う目的は何でしょうか?

・外ももの張りを解消したい。

・ガニ股O脚を改善予防したい。

・歩行時の骨盤の横ブレを改善予防したい。

・骨盤底筋群に力を入れやすくしたい。

このような目的をお持ちでしたら内ももの筋トレはオススメです。

しかし「内もものたるみを解消する(痩せる)」ことが目的でしたら、内ももの筋トレよりも優先すべきことがあります。

ただひたすらに内ももの筋トレだけを行っても、内もものたるみを解消させる(痩せる)ことは難しいです。たるんでいる原因を知り、その原因に合わせて最適な方法を行うことが大切です。

そこでこの記事では、

- 「内ももに筋肉をつけたい・外ももの張りを解消したい・ガニ股O脚を改善予防したい」などの方へ、内ももの筋トレ方法を7種目。

- 内もものたるみを解消したい・痩せたい方へ原因別に最適な方法。

について紹介します。

下記に記事の内容をまとめていますので、そちらから目的の項目へお進みください。

記事の内容

内ももに筋肉をつけたい方

ここでは、内ももに筋肉をつけたい方へ下記のことについて紹介します。

内ももの筋トレ効果

内ももの筋トレを行うと下記の4つの効果が期待できます。

それぞれ理由について簡単に説明します。

内ももの筋トレ方法だけを知りたい方は飛ばしてください。

1「外ももの張りの解消」

1つ目の効果は「外ももの張りの解消が期待できる」です。

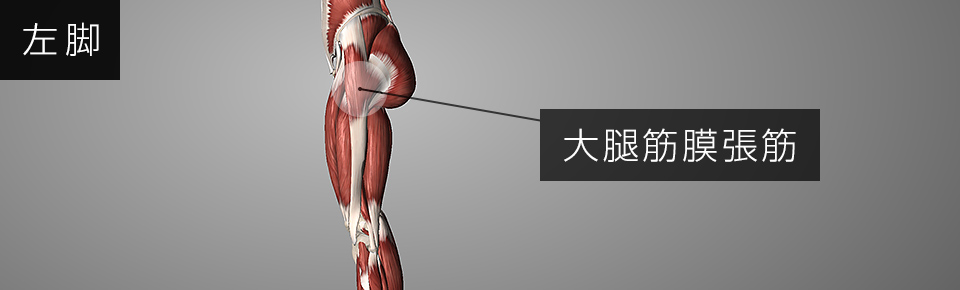

外ももの張りとは、主に外ももについている筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」周辺の筋肉が張ることを言うのですが、

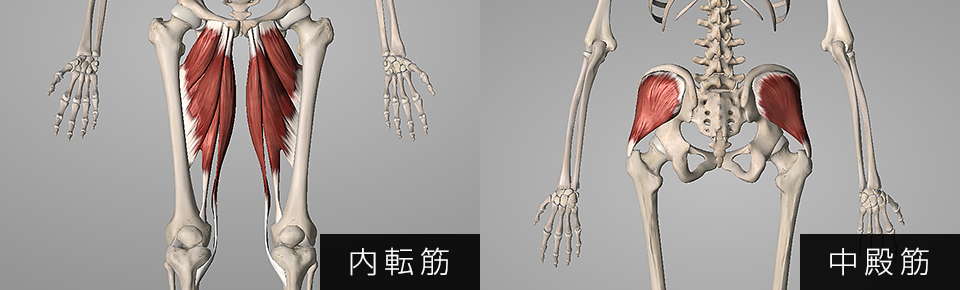

内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」は、外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」と、反対の働きを持っており関係性が深くお互いに影響を与えやすい筋肉になります。

- 内転筋は、脚を内側に閉じる「内転」の働きを持っている。

- 大腿筋膜張筋は、脚を外側に開く「外転」の働きを持っている。

そのため、内ももが弱くなると、その代償を大腿筋膜張筋が負うことになり「外ももの張り」の原因になるのです。

ですから、外ももが張りやすい方は内ももの筋肉が弱いことが考えられますので、内ももの筋トレを行うと「外ももの張り」の解消が期待できるのです。

また、当サイトでは外ももの筋肉のストレッチ方法についても詳しく紹介していますので、こちらもご覧ください。

2「ガニ股O脚の改善・予防」

2つ目の効果は「ガニ股O脚の改善・予防」が期待できることです。

内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」は、日常生活において脚が外側に開きすぎないように、真っ直ぐに保持する働きを持っています。

そのため、内転筋が弱くなり正しく働かなくなると脚が外側に開きやすくなり「ガニ股O脚・椅子に座った時に脚が開く」などの原因になります。

ですから、ガニ股O脚の方は内ももの筋肉が弱いことが考えられますので、内ももの筋トレを行うと「ガニ股O脚・椅子に座った時に脚が開く」の改善・予防が期待できます。

またガニ股O脚の方は、外ももやお尻の横側の筋肉が硬くなっている傾向にありますので、外ももやお尻の横側の筋肉のストレッチもオススメです。

下記の記事でストレッチ方法について詳しく紹介していますので、一度ストレッチを行ってみて「硬い・伸び感がある」など感じた方は、習慣化してみてください。

3「歩行時の骨盤の横ブレの改善・予防」

3つ目の効果は「歩行時の骨盤の横ブレの改善・予防」が期待できることです。

内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」は、お尻の横側の筋肉「中殿筋 = ちゅうでんきん」と共に、歩行時に骨盤を安定させる役割を持っています。

そのため、内転筋が弱くなり正常に働かなくなると、骨盤が安定せず歩行時に「骨盤の横ブレが起きる・つまづきやすくなる・姿勢が悪くなる」などの原因になります。

ですから、歩行時に骨盤が安定しない方は内ももの筋肉が弱いことが考えられますので、内ももの筋トレを行うと「歩行時の骨盤の横ブレ」の改善・予防が期待できます。

また、内転筋が衰えている方は中殿筋が硬くなっている傾向にありますので、中殿筋のストレッチもオススメです。

下記の記事でストレッチ方法について詳しく紹介していますので、一度ストレッチを行ってみて「硬い・伸び感がある」など感じた方は、習慣化してみてください。

4「骨盤底筋群に力が入りやすくなる」

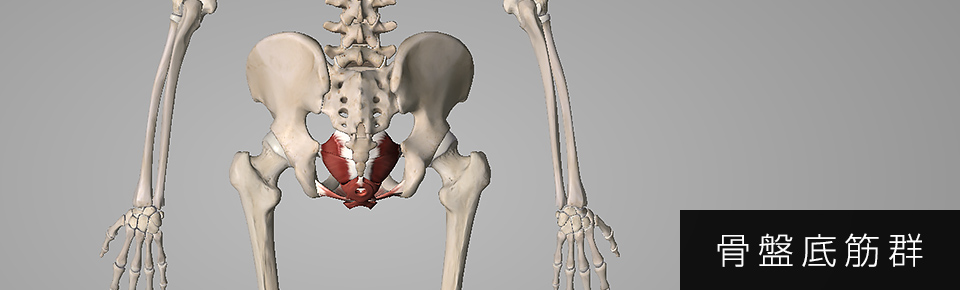

4つ目の効果は「骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)に力が入りやすくなる」が期待できることです。

内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」と「骨盤底筋郡」は、筋膜のラインによりつながっており関係性が深いため、内転筋を鍛えると骨盤底筋群に力が入りやすくなる効果が期待できます。

骨盤底筋群は、カラダの奥深くについているため意識することが難しく筋トレを行ってもなかなか思うように鍛えることができない筋肉です。また、加齢とともに衰えやすい傾向にあります。

ですから、内ももの筋トレを行い内転筋をしっかり働くようにしておくことが大切です。

骨盤底筋群についてご存じない方は、下記に簡単にまとめましたのでご覧ください。

名前の通り骨盤の底にある筋肉のことで「子宮・膀胱・直腸などの内臓を支える」「排尿・排便のコントロール」など重要な役割を持っています。

骨盤底筋群が衰えると下記のような悪い影響を与えてしまいます。

※内臓を支えることができなくなり大腸や血管などが圧迫され →「便秘・冷え性・むくみ」

※内臓を支えることができなくなり →「骨盤臓器脱 = こつばんぞうきだつ」(子宮・膀胱・直腸が、膣=ちつから出てくる病気)

※排尿・排便のコントロールがうまくできなくなり、くしゃみやなど不意に力が入った時に →「尿もれ」

などなど。

当サイトでは、骨盤底筋群を鍛える方法についても詳しく紹介していますので「便秘・冷え性・むくみ・尿もれ」などでお悩みの方はぜひご覧ください。

以上で「内ももの筋トレ効果」は終わりです。

様々な効果が期待できますので、ぜひ実践してみてください。

内ももの筋トレ前のウォーミングアップ方法を3種目紹介

ここでは、内ももの筋トレ前のウォーミングアップとして「動的ストレッチ」を3種目紹介します。

動的ストレッチとは?繰り返しカラダを動かすストレッチのこと。※一般的に知られている筋肉を伸ばしてキープするストレッチは「静的ストレッチ」という。ウォーミングアップとして動的ストレッチを行う目的は、体温を上げて関節の動きを柔らかくすることです。そうすることで、正しいフォームで筋トレが行いやすくなり「効果アップ・ケガの予防」につながります。

正しいフォームで筋トレが行いづらい方やカラダが温まっていない時は、ウォーミングアップを行うようにしてください。

ウォーミングアップ中の補足※カラダの動きに合わせてリズムよく自然に呼吸を行う。(呼吸は止めない。)

※万が一気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※回数・セット数は15〜20回・1〜3セットを目安にご自身のカラダの状態に合わせてやりすぎない程度に行う。

内ももの筋トレ方法だけを知りたい方は飛ばしてください。

1「ワイパー」

床に座り → 両脚を伸ばし、足幅を肩幅くらいに開き、つま先を上に向け → 両手を後ろにつき → 股関節の動きを意識しながら「脚を外側にねじる → 内側にねじる」を繰り返す。(15〜20回/1〜3セット)

※脚のつけ根から動かす。

※できる限りカラダをリラックスさせて行う。

※腰が動かにように行う。

2「サイドレッグスイング」

足幅を腰幅くらいにして立ち → 股関節の動きを意識しながら「右脚を閉じる → 開く」を繰り返す。(15〜20回/1〜3セット)左脚も行う。

※バランスが崩れないように左脚に体重を乗せて行う。

※2回目以降は脚を床につけずに行う。

3「リーチアップ&ハムストリングスストレッチ」

やり方

以上で「内ももの筋トレ前のウォーミングアップ方法の紹介」は終わりです。

もっと入念にウォーミングアップを行いたい方は下記の記事をご覧ください。「上半身・肩甲骨・股関節に分けて36種目」ウォーミングアップを紹介しています。

※カラダが硬い方はトレーニング前以外にもオススメです。習慣化すると柔軟性アップの効果が期待できます。

ウォーミングアップのまとめページはこちら

内ももの筋トレ方法を7種目紹介

それでは、内ももの筋トレ方法を7種目紹介します。

筋トレ初心者の方やメニューをお持ちでない方は、下記を参考にしていただければと思います。

回数・セット数・種目数・頻度・タイミング▼ 回数・セット数

1セット15〜20回・3〜5セットで限界がくるように負荷を調整して行う。(セット間の休憩時間1分30秒〜2分)限界ギリギリまで追い込む必要はありませんが、負荷が弱すぎると効率的とは言えませんので、自分に合う負荷で行うようにしてください。※負荷の調整の仕方は後述します。 ▼ 種目数重点的に内ももを鍛えたい方は1回の筋トレで複数種目行う。

▼ 頻度週に2・3日を目安に行う。

筋肉を効率よく成長させるには48時間以上あけたほうが良いと言われています。そのため、やりすぎると非効率になるおそれがありますので注意してください。これから筋トレの習慣をつけようとしている方は週に1日でも大丈夫です。慣れてきましたら日にちを増やしてください。

▼ タイミング

出勤前やお風呂に入る前など、自分のライフスタイルに合わせて行う。 ▼ 注意事項

※筋トレ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※筋トレ中は呼吸を止めないようにする。(基本的に力を発揮するところで息を吐く。息を吸うことよりも吐くことを意識するとやりやすくなる。)

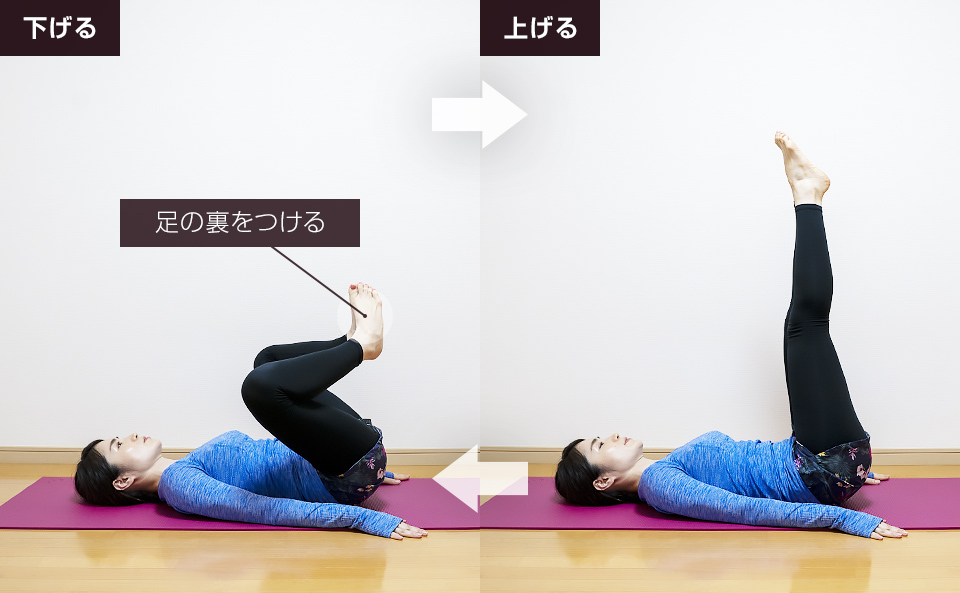

1「フロッグプレス」

仰向けになり → 両足の裏を引っ付けて → 両足を持ち上げて、両脚の内ももに力が入るように、脚を「上げる → 下ろす」を繰り返す。(15〜20回/3〜5セット)

※脚を伸ばす角度はご自身で調整してください。

※股関節を動かすイメージで行う。

※カラダのバランスが崩れないように注意する。

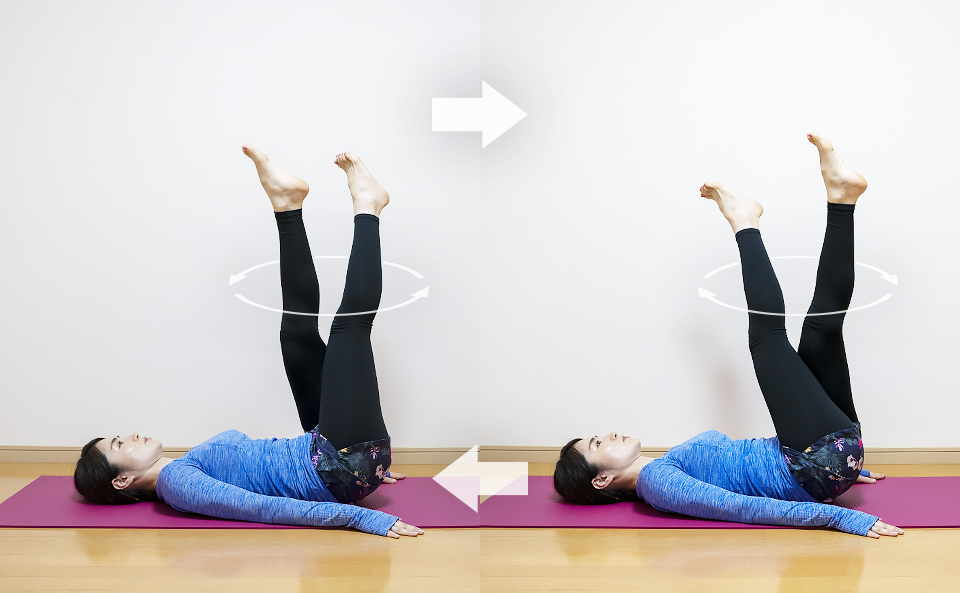

2「サイドシザーズ」

仰向けになり → 両脚を伸ばして、持ち上げて → 両脚の内ももに力が入るように、円を描くようにリズムよく両脚を交互に入れ替える。(15〜20回/3〜5セット)

※脚を伸ばす角度はご自身で調整してください。

※股関節を動かすイメージで行う。

※カラダのバランスが崩れないように注意する。

3「レッグワイパー」

仰向けになり → 両脚を伸ばして、持ち上げて → 内ももに手をおき → 脚を大きく広げて → 脚を「閉じる → 開く」を繰り返す。(15〜20回/3〜5セット)

※手を内ももにおくと筋肉が意識しやすくなります。

※股関節を動かすイメージで行う。

※両脚を均等に開く。

※上半身は動かないように注意する。

※カラダのバランスが崩れないように注意する。

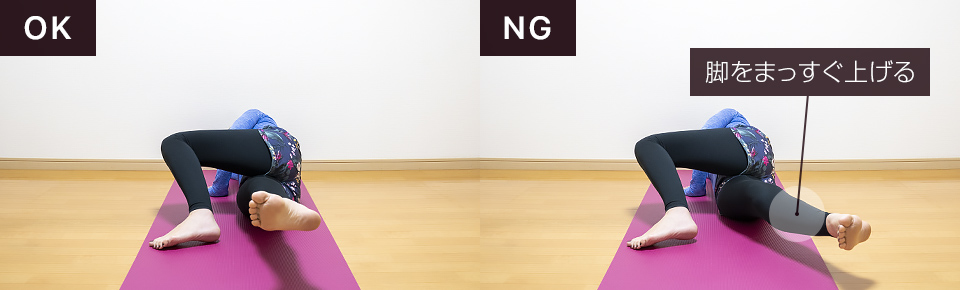

4「アダクション」

右脚が下になるように横になり → 右ひじを頭の下において → 右脚を伸ばし → 右脚をまたいで左膝を立てて → 右脚の内ももに力が入るように、右脚を「上げる → 下ろす」を繰り返す。(15〜20回/3〜5セット)左脚の内ももも行う。

※左手をカラダの前におく。

※頭・肩・おしり・膝・足をまっすぐにする。

※2回目以降は持ち上げた脚は床につけずに行う。

・脚を上げて2〜3秒キープすると負荷が上がる。

・調整しても負荷が軽い方は回数を増やす。

「上体をキレイに起せない」「脚が上げづらい」などの方は、外ももの筋肉が硬いことが原因かもしれませんので、外もものストレッチを行うことをオススメします。

右脚が下になるように横になり → 右脚を伸ばして → 右脚をまたいで左膝を立てて → 右脚の外ももが伸びるように、両手で床をおして上体を起こす。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※呼吸を止めないように深い呼吸を繰り返す。

※無理に筋肉を伸ばすのではなくて痛気持ちいい程度伸ばす。

下記の記事で、外もものストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

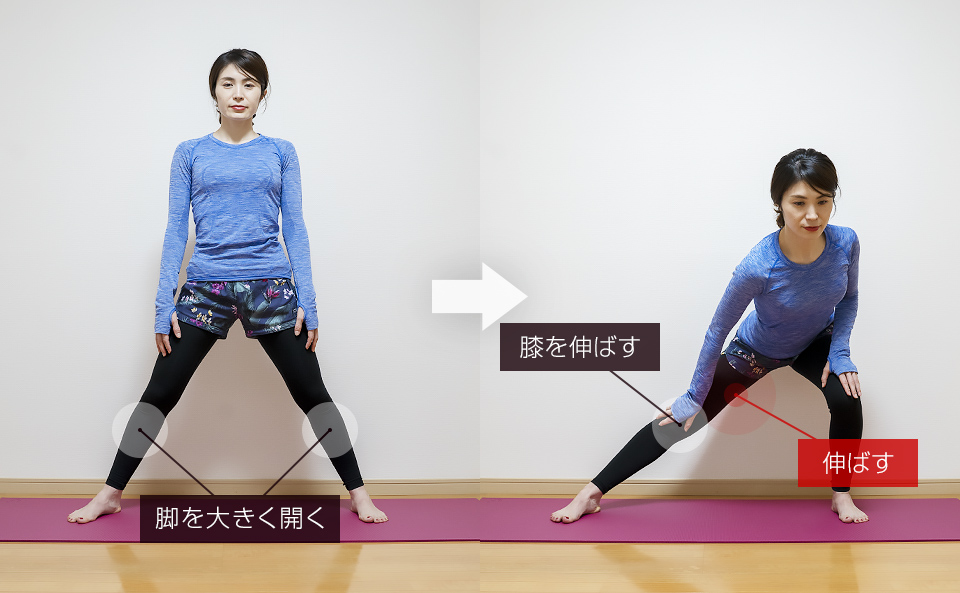

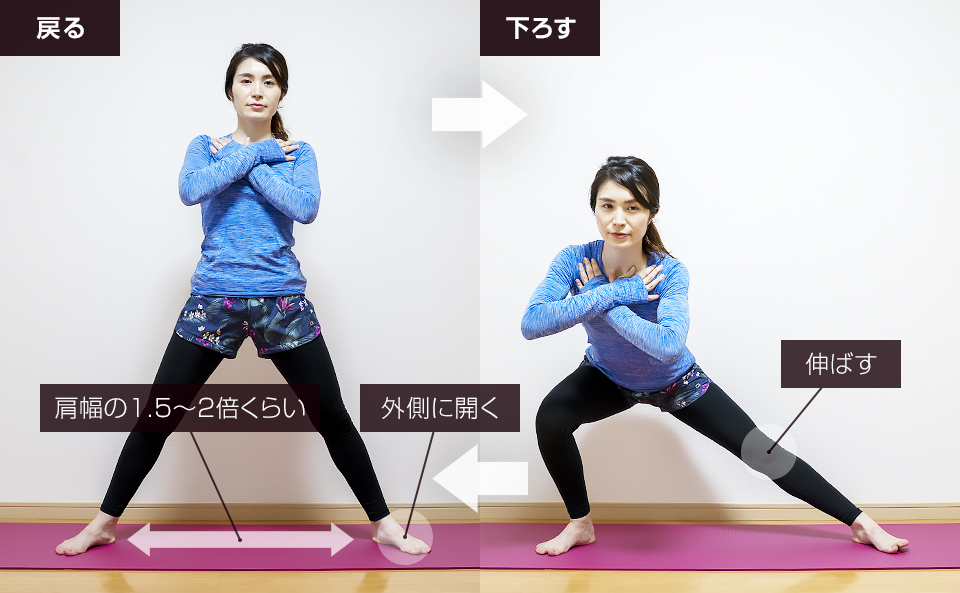

5「サイドスクワット」

足幅を肩幅より広め(肩幅の1.5〜2倍くらい)に開き → 両手を胸にあてて → 右脚の内ももに力が入るように「右膝を曲げて右側にお尻を下ろして → お尻を戻す」を繰り返す。左脚の内ももも行う。(15〜20回/3〜5セット)

※つま先を外側に約30°〜45°向ける。

※背中が曲がらないように姿勢を正す。

※右膝を曲げて右側にお尻を下ろす時に左膝をしっかり伸ばす。

※膝を曲げた時に膝が内側に向かないように注意する。

※腰を反りすぎると腰を痛めやすいので注意する。

※足裏を使って行う。

・3〜4秒]くらいかけてゆっくりお尻を下ろすと負荷が上がる。

・お尻を下ろす高さを浅くすると負荷が下がる。

・ウエイト(ダンベルや水の入ったペットボトル)を持つと負荷が上がる。

・調整しても負荷が軽い方は回数を増やす。

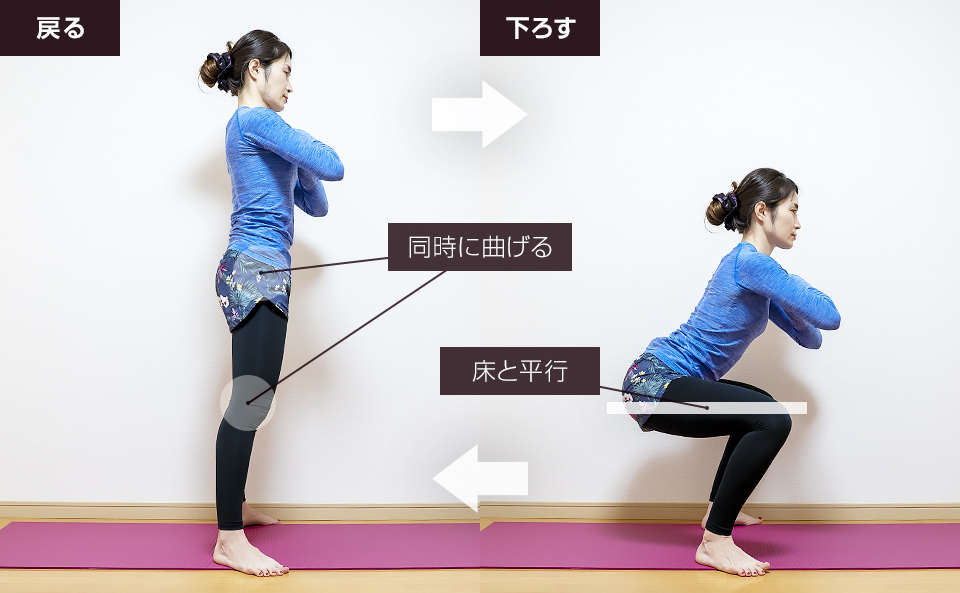

6「ワイドスクワット」

足幅を肩幅より広め(肩幅の1.5〜2倍くらい)に開き → 両手を胸にあてて → 両脚の内ももに力が入るように「両膝を曲げてお尻を下ろして → お尻を戻す」を繰り返す。(15〜20回/3〜5セット)

※つま先を外側に約30°〜45°向ける。

※背中が曲がらないように姿勢を正す。

※膝と股関節を一緒に曲げて一緒に伸ばす。

※腰を反りすぎると腰を痛めやすいので注意する。

※足裏を使って行う。

※負荷を上げたい方は太ももが床と平行になるくらいまでお尻を深く下ろす。

※2回目以降は股関節と膝が伸び切る一歩手前で曲げる動作に入る。

・3〜4秒くらいかけてゆっくりお尻を下ろすと負荷が上がる。

・お尻を下ろす高さを浅くすると負荷が下がる。

・ウエイト(ダンベルや水の入ったペットボトル)を持つと負荷が上がる。

・調整しても負荷が軽い方は回数を増やす。

「裏ももの筋肉が硬い方」は、お尻を下げる時に腰が丸まってしまう傾向にありますので、腰が丸まってしまう方は、裏もものストレッチがオススメです。

右脚を伸ばして → 裏ももが伸びるようにカラダを前に倒して両手で足裏を握る。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左脚の裏ももも行う。

※伸ばした脚は完全に伸ばさずに少し曲げておく。

※お腹を太ももにつけるイメージでカラダを前に倒す。

※呼吸を止めないように深い呼吸を繰り返す。

※無理に筋肉を伸ばすのではなくて痛気持ちいい程度伸ばす。

下記の記事で、裏もものストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

「お尻の筋肉が硬い方」は、お尻を下げる時に膝が内側に入ってしまう傾向にありますので、膝が内側に入ってしまう方は、お尻のストレッチがオススメです。

右脚を外側に曲げて、椅子の座面に乗せて → 右手で右膝をおさえて → 右側のお尻が伸びるように、上体を前に倒す。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左側のお尻も行う。

※お腹を脚につけるイメージでカラダを前に倒す。

※呼吸を止めないように深い呼吸を繰り返す。

※無理に筋肉を伸ばすのではなくて痛気持ちいい程度伸ばす。

下記の記事で、お尻のストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

7「サイドランジ」

足を揃えて → 両手を胸にあてて → 右脚の内ももに力が入るように「右脚を右に踏み出してお尻を下ろし → 元の位置に戻る」を繰り返す。(15〜20回/3〜5セット)左脚の内ももも行う。(

※つま先を外側に約30°〜45°向けて横に踏み出して、膝を曲げる時はつま先と膝の向きを同じにする。

※戻る時は横に踏み出した足裏を使う。

※肩幅の2〜3倍分くらいを目安に横に踏み出す。

※背中が曲がらないように姿勢を正す。

※負荷を上げたい方は太ももが床と平行になるくらいまでお尻を深く下ろす。

内ももの筋トレ後のストレッチ方法を1種目紹介

内ももの筋トレを行った後は、内もものストレッチを行うことをオススメします。

筋トレの後にストレッチを行うと「柔軟性の維持向上・疲労回復」などの効果が期待できます。

下記にストレッチを行う際のポイント・注意事項について簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

▼ ストレッチを行う際のポイント

※深い呼吸をゆっくり繰り返す。

※ストレッチのポーズをとって約30秒キープする。

※痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

※硬い部位を優先的に伸ばす。 ▼ 注意事項

※ストレッチ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※ストレッチ後に現在かかえている症状が悪化したら以後控える。立って内もものストレッチ

やり方

以上で「内もものストレッチ方法の紹介」は終わりです。

もっと入念に内もものストレッチを行いたい方や、いろいろな方法で内もものストレッチを行いたい方は、下記の記事をご覧ください。

ここで紹介した種目を含め13種目の内もものストレッチ方法を紹介しています。

以上で「内ももに筋肉をつけたい方」は終わりです。

ぜひ参考にしていただければと思います。

内もものたるみを解消する(痩せる)ために最適な方法を紹介

内ももが「たるむ・プヨプヨする」主な原因は2つあり、原因ごとにたるみを解消する(痩せる)方法が違います。

※原因は一つだけとは限らず「脂肪が多い + むくみ」が複合しているケースもあります。

それぞれ簡単に説明します。

脂肪が多い方へ最適な方法の紹介

内ももの筋トレを行うと、内ももについている脂肪をピンポイントで落とせると思っている方が多いですが、現段階では「部分痩せはできない」と言われていますので、内ももの筋トレを行っても内ももについている脂肪だけをピンポイントで落とすことはできません。※理由についてはこちら

内ももに限らず脂肪を落とすには、一般的に言われてるように1日のカロリー量を「消費カロリー > 摂取カロリー」にする必要があります。

つまりダイエットです。

ダイエットは「糖質制限ダイエット・低脂肪ダイエット・高たんぱく質ダイエット」など色々な方法がありますが、結局はカロリーが大事になります。

ここではダイエット初心者の方へ、

についてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

食事で気をつけること

ダイエットを行う上で食事に気をつけることは最も重要です。

先程もお伝えしましたが、脂肪を落とすには1日のカロリー量を「消費カロリー > 摂取カロリー」にする必要があります。

運動を行っても、消費されるカロリーの量は全体の30%にも満たないため、食事に気をつけることは必須です。

そして、短期間で行うのではなく無理なく長く続けていくことが大切になります。なぜなら、痩せられたとしても2〜3ヶ月でやめてしまうとリバウンドし元の体型に戻りやすくなるからです。

最低でも1年続けることで体型を維持するのが簡単になっていくと言われています。

› 参考文献

ダイエット初心者の方は、まずは下記のようなことを意識することから始めてみてください。

▼ 控えたい物

・ジャンクフード

・加工食品(スナック菓子・清涼飲料水・菓子パン・カップ麺など)

・小麦粉を使った食品(パン・ラーメン・パスタなど)

・アルコール ▼ オススメの食べ物

・サツマイモ・じゃがいも・オートミール・玄米など

・野菜・海藻・きのこなど

・魚・貝類・肉・卵など

・味噌・キムチ・納豆・漬物など ▼ 間食に食べたい物

・ナッツ

・ダークチョコレート

・果物 ▼ 心がけること

・外食を減らし自炊を増やす。

・健康な物を食べる。

・ダイエットを意識しすぎず健康に目を向ける。

・短期的に取り組むのではなく習慣化することを心がける。

・できる限りタンパク質を1日に「体重 × 1〜2g」摂る。

・原材料のわからないものは避ける。

・同じカロリーでも栄養価の高い物を食べる。

・栄養が偏らないようにする。(同じものばかり食べすぎない)

・ストレスを溜めない。

・睡眠時間を6〜8時間とる。

・無理をしない。ザックリですが以上です。

急に食生活を変えてしまうと「体調を壊す・長く続かない」などの原因になりますので、少しづつ変えていくようにしましょう!

運動は何をすればいいのか?

結論から言うと運動は、

がオススメです。それぞれ理由について説明します。

ウォーキングをオススメする理由

ウォーキングをオススメする理由は、

- 普段運動をする機会がない方でも、日常生活の中で取り入れやすい

- 普段運動をする機会がない方は、日常的にカラダを動かすことを増やすだけで効果的

だからです。

下記のことを意識して1日「8,000〜10,000歩」を目標に取り入れてみてください。

- エレベーターを使わずに階段を使う。

- 近くのコンビニへ歩いていく。

- オフィスワークで座りっぱなしの方は、1時間おきくらいに歩く。

などなど。

筋トレをオススメする理由

筋トレをオススメする理由は2つあります。

それぞれ簡単に説明します。

できる限り筋肉の量を減らさないようにできる

できる限り筋肉の量を減らさないようにするとダイエットを行う上でプラスになります。

というのも、ダイエットをし体重が減ると脂肪だけではなく筋肉も減ってしまうからです。※筋肉が減ると基礎代謝量が下がり痩せにくい体質になります。

そうなると、より食事に気を使わないといけなくなるためダイエットを行う上でマイナスになります。

基礎代謝とは?簡単に言うと、筋トレやジョギングなど運動をしなくても勝手に消費されるエネルギー(カロリー)のことを言います。基礎代謝が高いと1日の消費カロリーが増えますので、少ないより高い方が痩せやすくなります。

そして、基礎代謝は筋肉の量と関係しており、筋肉が1キロ増えると1日の基礎代謝が平均で約50kcal(缶コーヒー1本分くらい)上がると言われています。

※筋肉量が2キロ増えると100kcal・1ヶ月だと1500kcal増える計算になります。筋肉を1キロ増やすのは大変なことではありますが、減らないように維持するだけでも意味があります。

ですから、全身の筋トレを行いできる限り筋肉の量を減らさないようにすることが大切です。

目的の部位に筋肉をつけられる

ただ太ももを細くすることが目的でしたら、食事に気をつけるだけで可能ですが、二の腕を引き締めたい・ヒップアップしたいなど自分が理想とするスタイルがある方は、そのスタイルに合わせて筋トレを行うと理想とするスタイルに近づくことができます。

例えば、

- 二の腕を引き締めたいなら、全身の筋トレを行いつつ二の腕の筋トレを多めに行う。

- ヒップアップしたいなら、全身の筋トレを行いつつお尻の筋トレを多めに行う。

- ふくらはぎに筋肉をつけたくないならふくらはぎの筋トレを行わない。

など。

下記の記事で、筋トレ初心者向けに自宅でできる「全身の筋トレ方法 + 筋トレメニュー」について詳しく紹介していますので、

・全身の筋トレ方法が分からない。

・1日にどれくらい筋トレをすればいいか分からない。などの方は、参考にしていただければと思います。

全身の筋トレ方法はこちら筋トレの後に軽めの有酸素運動を行う理由

筋トレの後に軽めの有酸素運動を行うと効果的な理由は、筋トレの後は脂肪が燃えやすい状態になるからです。

脂肪が燃えやすい状態とは?脂肪は「遊離脂肪酸 = ゆうりしぼうさん」と「グリセロール」がくっついた物なのですが、脂肪が燃えやすい状態とは、簡単に言うとくっついた遊離脂肪酸とグリセロールが離れた状態のことです。この状態で、脂肪をエネルギー源として使う有酸素運動を行うと効率よく脂肪を燃やすことができます。

しかし、激しい有酸素運動を行うと脂肪と一緒に筋肉の量も減ってしまいますので、心拍数が110〜120くらいの軽めの有酸素運動「ウォーキング・ジョギング」を行うようにしてください。

以上で「運動は何をすればいいのか?」は終わりです。

内ももの筋トレを行っても内ももの脂肪だけを落とすことはできない

内ももについている脂肪を落とすために内ももの筋トレを行う方がいらっしゃいますが、狙った部位の脂肪をピンポイントで落とす「部分痩せ」はできないため、内ももの筋トレを行っても、内ももについている脂肪をピンポイントで落とす事はできません。

個人差などありますが、基本的に脂肪は全身から落ちていきます。

ですから、内ももの筋トレだけを行うのではなく、食事に気をつけ他の部位の筋トレも行うようにしましょう!

脂肪燃焼のメカニズム脂肪燃焼に必要となるホルモンのことを「グルカゴン」というのですが、このホルモンは運動などをして血糖値が下がると「膵臓 = すいぞう」から分泌されカラダ中をめぐります。そして、色々な工程をへて脂肪が落ちていきます。

そのため、腹筋を鍛えてもお腹にだけグルカゴンの分泌量が増えるわけではありません。これは、お尻や背中の筋トレをしても同じです。グルカゴンは膵臓から分泌されカラダ中をめぐります。

ですから、現段階では部分痩せはできないと言われています。

以上で「脂肪が多い方へ最適な方法の紹介」は終わりです。

むくんでいる方へ最適な方法

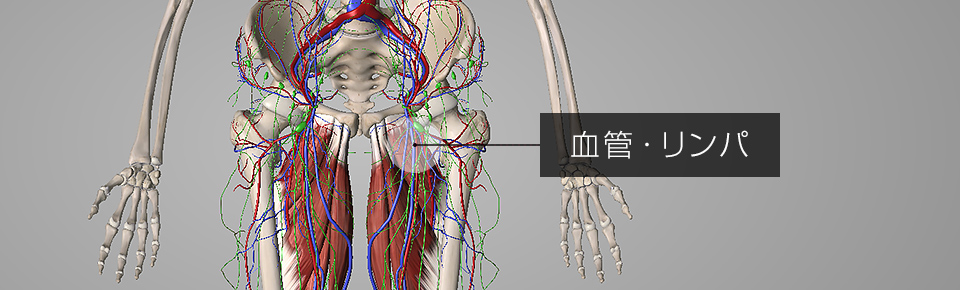

むくみが原因の方は、内ももの筋肉を含め、股関節まわりの筋肉のストレッチがオススメです。

股関節まわりには太い血管やリンパがたくさん通っており、股関節まわりの筋肉が硬くなると血液やリンパの流れが悪くなる傾向にあります。

血液やリンパの流れが悪くなると、不要な水分が溜まりやすくなり、太ももがむくんでしまう原因になります。

ですから、太ももがむくみやすい方は股関節まわりの筋肉が硬くなっていることが考えられますので、股関節のストレッチを行い股関節まわりの筋肉を柔らかくすると血液やリンパ液の流れが良くなり → むくみの解消につながります。

また、ストレッチは「静的ストレッチ」と「動的ストレッチ」両方行うことをオススメします。

▼ 静的ストレッチとは?

一般的に認知されているストレッチのことで、目的の筋肉をゆっくり伸ばしその状態でキープし、筋肉を柔らかくします。

カラダを繰り返し動かしながら関節や筋肉を柔らかくします。

静的ストレッチだけでも筋肉を柔らかくする効果は期待できますが、オフィスワークで長時間座ることが多い方や運動する習慣のない方など、普段カラダを動かす機会が少ない方は動的ストレッチを行いカラダを動かすと、より血液やリンパの流れを良くすることができ、むくみ解消の効果アップにつながります

血液(静脈)やリンパは筋肉が動くことで流れていますので、筋肉を動かすとむくみ解消につながります。

下記の記事でそれぞれ股関節の静的ストレッチ・動的ストレッチについて詳しく紹介していますので、ぜひ実践してみてください。

以上で「内もものたるみを解消する(痩せる)ために最適な方法の紹介」は終わりです。

ぜひ参考にしてください。

自宅で全身を鍛えたい方はこちら

自宅で全身を鍛えたい方は下記の記事がオススメです!

- 「胸筋・背筋・腹筋・肩・二の腕・前腕・おしり・前腿・裏腿・内腿・ふくらはぎ」など、部位ごとに自重で自宅で行える筋トレ方法

- 筋トレ初心者の方へ「筋トレメニューの作り方」

などについて紹介しています。

自重でできる筋トレとは?グッズなど使わずに自分の体重を負荷として行う筋トレのこと。なお、自重の筋トレに慣れてきましたら「トレーニングチューブ」「バランスボール」など、宅トレグッズを持っておくと負荷を上げて効率よく筋トレが行えるようになりますのでオススメです。

下記の記事でトレーニングチューブとバランスボールの使い方について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

まとめ

この記事では、

「内ももを鍛えたい・ガニ股0脚を改善・予防したい・外ももの張りを解消したい・歩行時の骨盤の横ブレの改善・予防したい」などの方へ、自宅で専用の道具を使わずにできる内ももの筋トレ方法を7種目

「内もものたるみを解消したい・痩せたい」方へ、脂肪を落とす方法・むくみを解消する方法

などについて紹介しました。

実践していただくことで、あなたのお悩みの解決につながると思いますので、ぜひ参考にしてくだい。