股関節のストレッチ方法・効果を紹介!簡単に痛みや違和感を解消しよう

股関節(脚)の動きが悪い。何か問題があるのかな?改善する方法を知りたい。

「腕を上げる・指を曲げる・膝を伸ばす」など、人間のカラダは筋肉が伸び縮みすることで動いており、それぞれの筋肉にカラダを動かす役割があります。

ですから、股関節の動きが悪い方は股関節の動きに関わっている筋肉が硬くなっていることが考えられますので、それらの筋肉を柔らかくすると股関節の動きを改善させることが可能です。

そこでこの記事では「股関節の動きに関わっている8つの筋肉のストレッチ方法」を紹介します。

この記事で紹介するストレッチを実践し硬くなっている筋肉が柔らかくなると股関節の動きの改善につながるはずです。

また、股関節の動きに関わっている筋肉が硬くなると「股関節痛・腰痛・膝痛・脚の冷え性むくみ・反り腰・お尻の垂れ下がり・ポッコリお腹・O脚」など、様々な症状の原因になりますので、このような症状でお悩みの方・改善予防したい方にもオススメです。

ぜひご覧ください。

股関節のストレッチについて

股関節のストレッチ方法を紹介する前に、

について紹介します。

「股関節について知った上でストレッチを行いたい方」「股関節のストレッチが自分に最適なのか確認したい方」などは、ぜひご覧ください。

股関節のストレッチ方法だけを知りたい方は飛ばしてください。

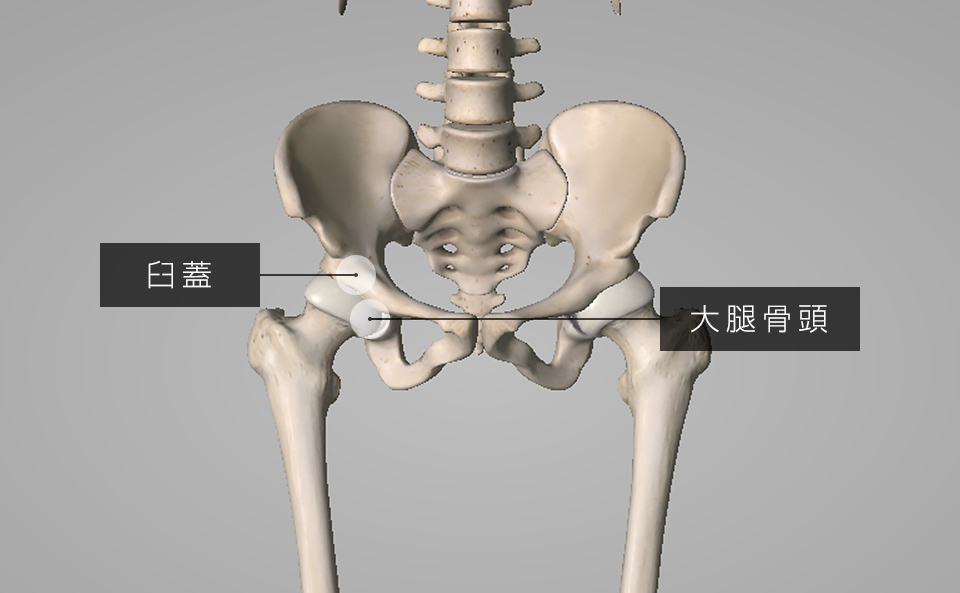

股関節とは?

まずは、股関節について簡単にご説明します。

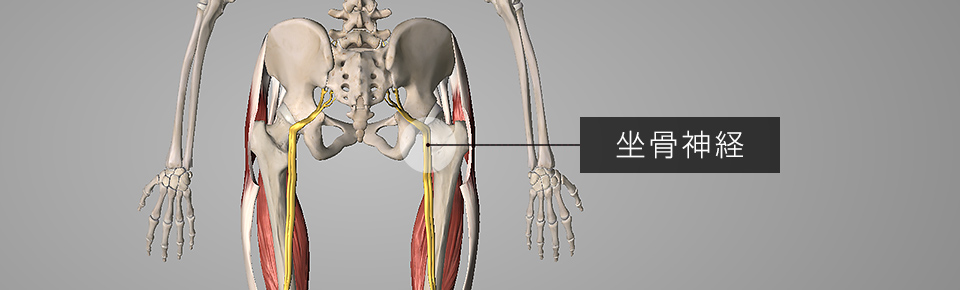

上の画像を見ていただきたいのですが、股関節は「太もものつけ根あたりにある丸い形をした大腿骨頭 = だいたいこっとう」と「骨盤の中部あたりにあるお椀の形をした臼蓋 = きゅうがい」で構成されています。

骨盤の左右に1個づつ計2個あり胴体と両脚をつないでいる、人間のカラダの中で最も大きな関節です。

主な役割は「体重を支えつつ、カラダを曲げ伸ばししたり、脚を開く・閉じる・ねじるなど動かす」ことです。特に脚の動きに大きく関わっており、6つの作用を組み合わせて脚を動かしています。

- 脚を曲げる(股関節の屈曲 = くっきょく)

- 脚を伸ばす(股関節の伸展 = しんてん)

- 脚を外側に開く(股関節の外転 = がいてん)

- 脚を内側に閉じる(股関節の内転 = ないてん)

- 脚を外側にねじる(股関節の外旋 = がいせん)

- 脚を内側にねじる(股関節の内旋 = ないせん)

股関節は、足関節や膝関節と比べると様々な動きができる分、硬くなると日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。

もちろん、3つの関節「股関節・膝関節・足関節」がしっかりと動くことで、体重を支えながらカラダを動かす「立つ・しゃがむ・座る・歩く・後ろに下がる・走る」など、基本的な動作ができるのですが、股関節は様々な動きができる分とても重要な関節と言えます。

ですから、股関節が硬くならないように良い状態を保つ、股関節が硬い方は良い状態に改善することが大切です。

そのために股関節のストレッチがオススメです。

股関節のストレッチとは?

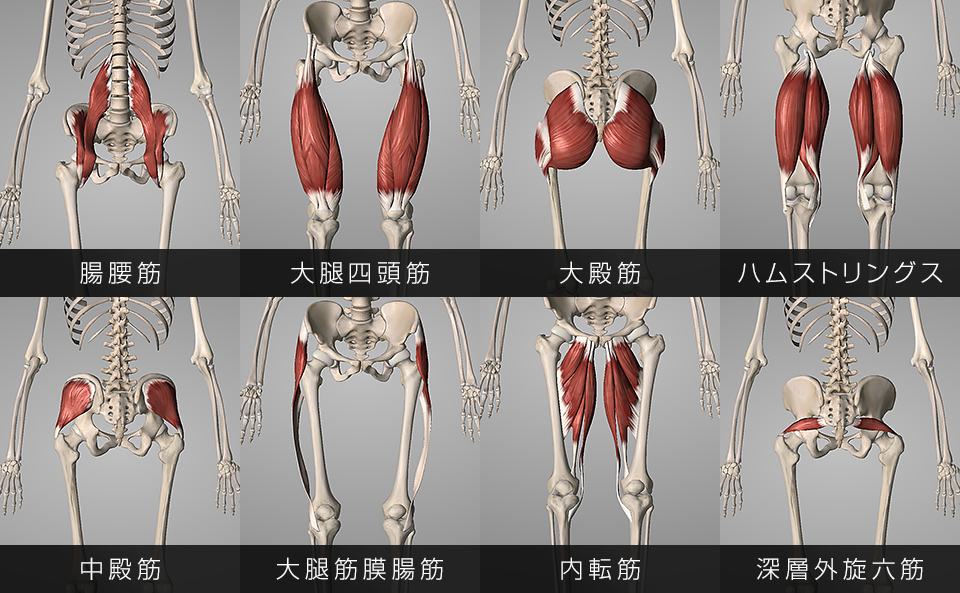

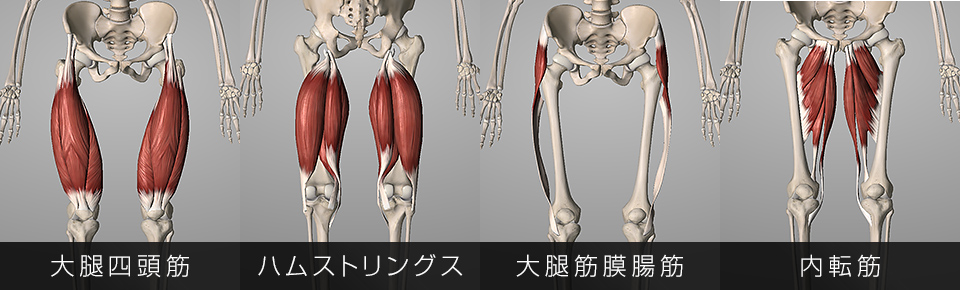

冒頭でもお伝えしましたが、股関節のストレッチとは「股関節の動きに関わっている筋肉を伸ばす」ことを言います。

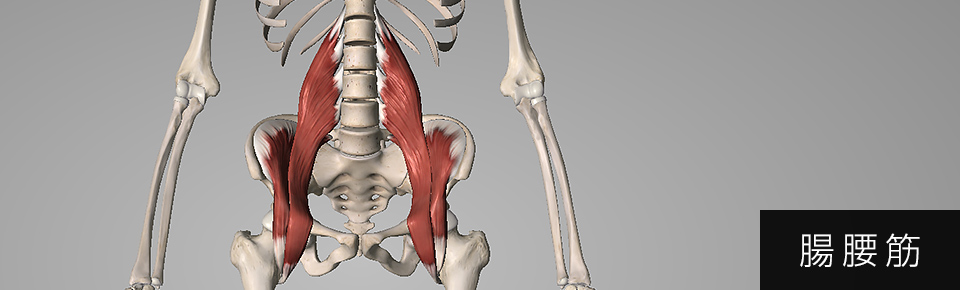

- 脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」

- 前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」

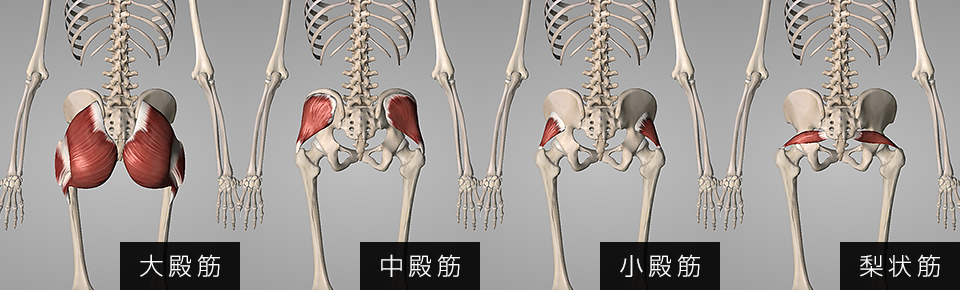

- お尻の筋肉「大殿筋 = だいでんきん」

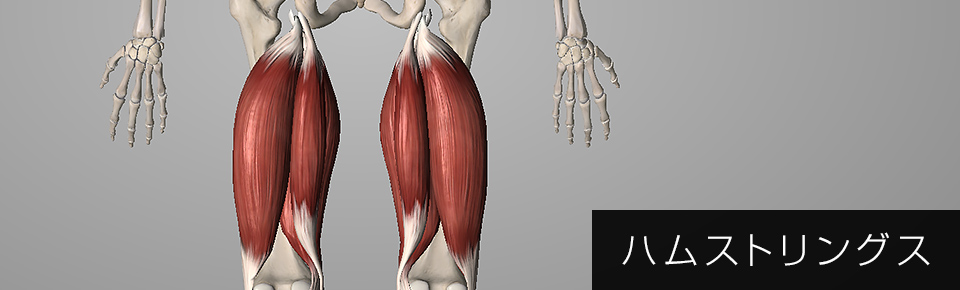

- 裏ももの筋肉「ハムストリングス」

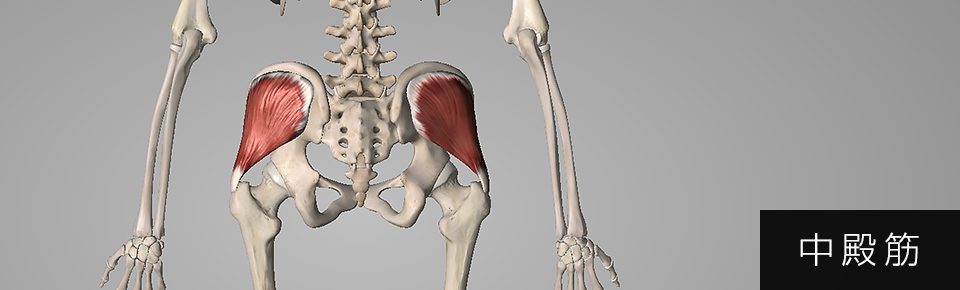

- お尻の横側の筋肉「中殿筋 = ちゅうでんきん」

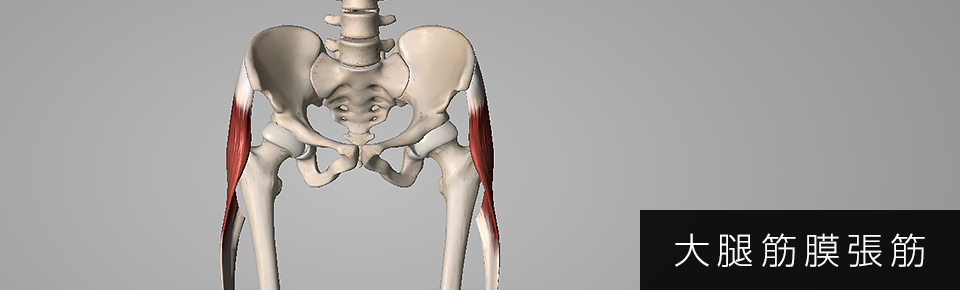

- 外ももの筋肉「大腿筋膜腸筋 = だいたいきんまくちょうきん」

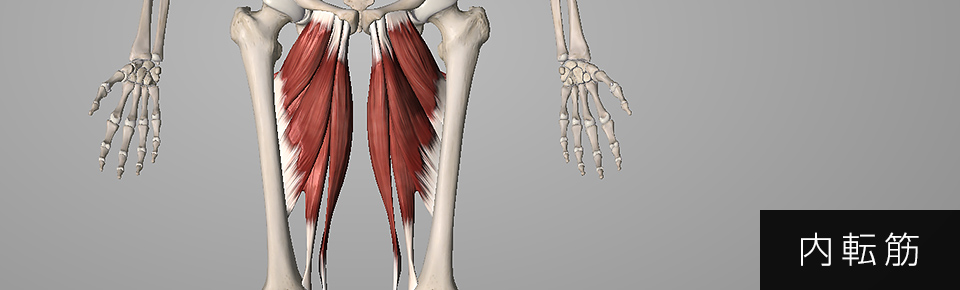

- 内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」

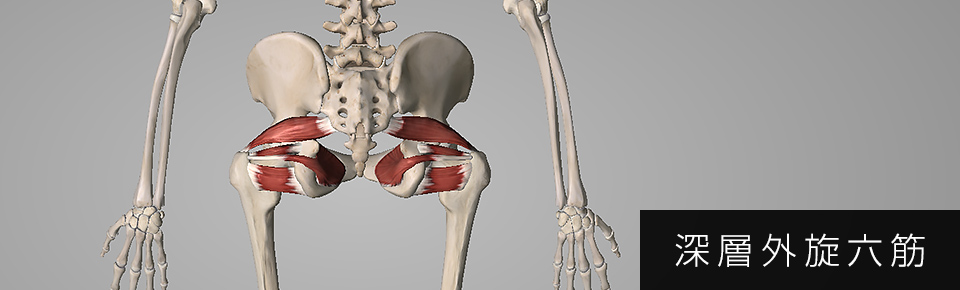

- お尻の奥の筋肉「深層外旋六筋 = しんそうがいせんろっきん」

主に上記の8つの筋肉が股関節の動きに関わっており、これらの筋肉が硬くなると股関節の動きが悪くなります。ですから、硬くなっている筋肉のストレッチをして柔らかくなると股関節の動きを良くすることにつながります。

この記事では、上記の8つの筋肉ごとにストレッチ方法を紹介しています。

股関節のストレッチがオススメな方

股関節のストレッチは「股関節の動きを改善したい方」だけではなく、下記のような方にもオススメです。

・反り腰

・スウェイバック姿勢

・ポッコリお腹

・腰痛

・お尻が垂れ下がる

・脚が短く見える

・O脚

・脚の冷え

・脚のむくみ

・膝痛

・ガニ股

・坐骨神経痛

などを改善予防したい方。

なぜオススメなのか?理由を知りたい方は、

のところでお伝えしていますので、そちらをご覧ください。

他にも、

- ランニング・ジョギング・ウォーキング・筋トレなどをした後。

- 正しいフォームで筋トレができない時。

- 長時間立ちっぱなし・座りっぱなしで下半身が疲れた時。

などにもオススメです。

以上で「股関節のストレッチについて」は終わりです。

股関節のストレッチであなたのお悩みが解決できそうであれば、このまま読み進めていただければと思います。

股関節のストレッチ効果を上げる方法

ここでは、股関節のストレッチ効果を上げる方法を3つ紹介します。

効率よく股関節のストレッチをしたい方やなかなかストレッチ効果があらわれない方などは、ぜひご覧ください。

硬い部分を優先的にストレッチする

左右・表裏など筋肉の柔軟性がアンバランスだと「姿勢が崩れ → カラダが動かしづらくなる・カラダの調子が悪くなる」などの原因になります。

ですから、アンバランスな状態を解消するために硬い部分を優先的にストレッチすると効果的です。

「股関節のストレッチとは?」のところでもお伝えしましたが、股関節の動きに大きく関わっている筋肉は主に8つあります。

これらの筋肉が硬くなると股関節の動きが悪くなりますので、その中で最も硬い筋肉を優先的にストレッチをしつつ、他の硬い筋肉のストレッチもすると柔軟性のバランスが整いやすくなります。※股関節の動きが悪い方は一つの筋肉だけではなく複数の筋肉が硬くなっている傾向にあります。

どの筋肉が硬いか分からない方は一通り8つの筋肉のストレッチする。そして「硬いと感じた・伸び感を得られた・効果を得られた」筋肉を優先的にストレッチする。

ゆっくり呼吸を繰り返し痛気持ちいい程度筋肉を伸ばし30秒キープする

※ゆっくり呼吸を繰り返す。

※痛気持ちいい程度筋肉を伸ばす。

※15〜30秒キープする。と効果的です。

ゆっくり呼吸を繰り返すゆっくり呼吸を繰り返すことで、カラダがリラックスしやすくなり筋肉が伸びやすくなります。呼吸を止めたり、短い呼吸を繰り返すとなかなかカラダがリラックスせず筋肉が伸びづらくなります。

痛気持ちいい程度筋肉を伸ばす痛いのを無理に伸ばすと筋肉は縮んでしまう傾向にあり、そうなると伸びづらくなります。逆に筋肉が伸びていないと当然ですが効果は得られません。ですから、痛気持ちいい程度筋肉を伸ばすようにしてください。

15〜30秒キープ15〜30秒キープすると緊張から開放され筋肉が伸びやすくなります。3秒5秒など筋肉を伸ばす時間が短いと緊張がとれずしっかり伸ばすことが難しくなります。逆に30秒以上筋肉を伸ばしても効果に差はないと言われています。

毎日ストレッチをする

股関節の動きに関わっている筋肉に限ったことではないですが、筋肉が硬い方は、1日2日ストレッチをしただけでは柔らかくすることは難しいです。

ストレッチ後は効果があらわれても時間が経つと元の状態に戻ってしまう傾向にあります。

ですから、できる時に1種目でいいですので毎日行うことをオススメします。そうすることで徐々に筋肉が柔らかくなり、お悩みの解決に近づくはずです。

以上が「股関節のストレッチ効果を上げる方法」です。

ストレッチ効果を上げる上で大切なことですので、ぜひ実践してみてください。

股関節のストレッチ方法の紹介

それでは、股関節の動きに関わっている8つの筋肉のストレッチ方法を紹介します。

下記に「効果的にストレッチするためのポイント・頻度・タイミング」などについてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

▼ 効果的にストレッチするためのポイント

※深い呼吸をゆっくり繰り返す。

※ストレッチのポーズをとって30秒キープする。

※痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

※硬い部位を優先的に伸ばす。 ▼ セット数1回のストレッチで1〜3セットを目安にやりすぎない程度にする。ストレッチをやりすぎるとカラダを痛める原因になるので注意する。

▼ 種目数・頻度

筋肉が硬い方は1種目でもいいので、できる限り毎日する。この記事で紹介するストレッチを全部行う必要はありません。自分に合うストレッチを選んでやりすぎない程度に行う。 ▼ タイミング

ライフスタイルに合わせてできる時にする。「立って・椅子に座って・ベットの上・床」でできるストレッチ種目を紹介しているので「家・職場・合間時間・外出先・起床後・寝る前」など、様々なシチュエーションに合わせてストレッチを選んで行う。 ▼ 注意事項

※ストレッチ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※ストレッチ後に現在かかえている症状が悪化したら以後控える。

※ストレッチ中にポキポキと音が鳴っても痛みがなければ続けてもOK。 ▼ 補足

ストレッチ前に、脚を動かしたり前屈したりするなど股関節の状態を覚えておくと、ストレッチ後に効果があらわれたのか分かりやすくなる。

脚のつけ根の筋肉のストレッチ方法を紹介

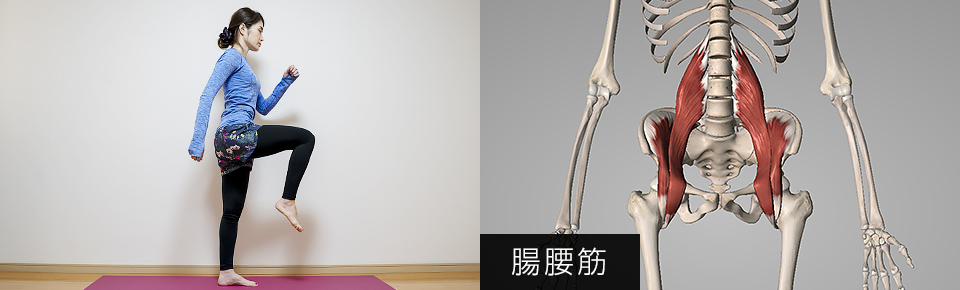

ここでは、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」のストレッチ方法を5つ紹介します。上の画像の筋肉が腸腰筋です。この筋肉はお腹の奥にあるため意識しづらいですが、ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることをできる限り意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・反り腰・腰痛・脚の冷えなどでお悩みの方」にオススメです。

立って脚のつけ根の筋肉のストレッチ1

壁を左にして立ち → 左手を壁につき → 右手をおしりにあて → 左脚を前に踏み出し → 右脚のつけ根の筋肉が伸びるように → 腰を前に突き出し → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚のつけ根の筋肉も行う。

※つま先は真っ直ぐにする

※腰を反りすぎて腰を傷めないように注意する。

※腰の突き出し具合でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

立って脚のつけ根の筋肉のストレッチ2

壁を左にして立ち → 左手を壁につき → 左脚を前に踏み出し → 右脚のつけ根の筋肉が伸びるように → 右手を頭の上を通して壁につけ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚のつけ根の筋肉も行う。

※つま先は真っ直ぐにする

※腰を反りすぎて腰を傷めないように注意する。

床で脚のつけ根の筋肉のストレッチ1

床に膝立ちになり → 左脚を前方へ踏み出し → 右脚のつけ根の筋肉が伸びるように → 骨盤を後傾させ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚のつけ根の筋肉も行う。

※左足の甲を床につける。

床で脚のつけ根の筋肉のストレッチ2

クッションを床におき右脚のすねを乗せ → 左脚を前方へ踏み出し → 左手をおしりにあて → 右手を上げ → 右脚のつけ根の筋肉が伸びるように → 上体を左側に傾け → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚のつけ根の筋肉も行う。

※背筋を伸ばす。

※腰を反りすぎて腰を傷めないように注意する。

高さを利用して脚のつけ根の筋肉のストレッチ

ベットを右にして立ち → クッションをベットにおき右脚のすねを乗せ → 右脚のつけ根の筋肉が伸びるように → 腰を落とし → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚のつけ根の筋肉も行う。

※左膝は少し曲げておく。

※カラダがフラつかないように注意する。

※体重のかけ具合でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

前ももの筋肉のストレッチ方法の紹介

ここでは、前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉が大腿四頭筋です。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「前ももの張り・股関節痛・反り腰・腰痛・脚の冷え性・むくみ・膝痛などでお悩みの方」にオススメです。

仰向けで前もものストレッチ

クッションを床におき右脚の前ももが乗るようにうつ伏せになり → 右膝を曲げ → 右手で右足を握り → 前ももの筋肉が伸びるように、右足をお尻に引き寄せ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の前ももの筋肉も行う。

※右足をお尻に引き寄せる距離でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介した前もものストレッチ以外に5種目紹介しています。

お尻の筋肉のストレッチ方法の紹介

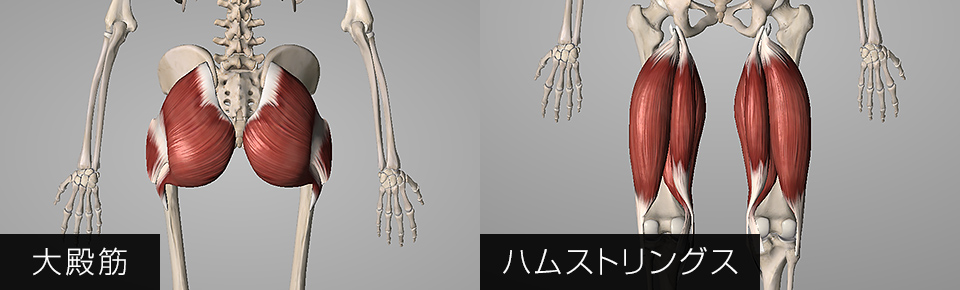

ここでは、お尻の筋肉「大殿筋 = だいでんきん」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉が大殿筋です。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・スウェイバック姿勢・ポッコリお腹・お尻が垂れ下がる・腰痛・O脚などでお悩みの方」にオススメです。

床でお尻のストレッチ

クッションを床におき右脚のすねが乗るようにおぐらをかいて → 息を吐きながらお尻の右側の筋肉が伸びるように、上体を前に倒し → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じようにお尻の左側の筋肉も行う。

※両手を床につきできる限り骨盤をキレイに立てる。

※腰を軸にしてお腹を脚に近づけるようにカラダを前に倒す。

※背中が丸まらないように注意する。

上体を前に倒す角度でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介したお尻のストレッチ以外に8種目紹介しています。

裏ももの筋肉のストレッチ方法の紹介

ここでは裏腿の筋肉「ハムストリングス」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉がハムストリングスです。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・スウェイバック姿勢・ポッコリお腹・お尻が垂れ下がる・脚が短く見える・脚の冷え性・むくみ・膝裏痛などでお悩みの方」にオススメです。

床に座って裏もものストレッチ

床に座り → 左脚を曲げて横に倒し → 右脚を前方に伸ばし → 両手で右足をつかみ → 裏ももが伸びるように、カラダを前に倒し → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の裏ももの筋肉も行う。

※右膝はしっかり伸ばすのではなく少し曲げた状態にしておく。

※お腹を太ももに近づけるようにカラダを前に倒す。

上体を前に倒す角度でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介した裏もものストレッチ以外に9種目紹介しています。

お尻の横側の筋肉のストレッチ方法の紹介

ここではお尻の横側の筋肉「中殿筋 = ちゅうでんきん」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉が中殿筋です。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・反り腰・スウェイバック姿勢・ポッコリお腹・お尻が垂れ下がる・腰痛・O脚などでお悩みの方」にオススメです。

仰向けでお尻の横側のストレッチ

仰向けになり → 下半身だけを左に向けて → 右膝を曲げて持ち上げ → お尻の右側の筋肉が伸びるように、左手で右膝を押さえ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じようにお尻の横側の左側の筋肉も行う。

※両手を床において上半身が傾かないようにする。

左手で右膝を押さえる強さでストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介したお尻の横側のストレッチ以外に1種目紹介しています。

外ももの筋肉のストレッチ方法の紹介

ここでは外ももの筋肉「大腿筋膜腸筋 = だいたいきんまくちょうきん」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉が大腿筋膜腸筋です。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・反り腰・腰痛・O脚・膝の外側痛・脚の冷え性・むくみなどでお悩みの方」にオススメです。

床で外もものストレッチ

左を向いて横になり → 左膝を立て、左足を右脚をまたいで右脚の前におき → 右脚の外ももの筋肉が伸びるように、両手でカラダを支えて起き上がり → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の外ももの筋肉も行う。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介した外もものストレッチ以外に3種目紹介しています。

内ももの筋肉のストレッチ方法の紹介

ここでは「内転筋 = ないてんきん」のストレッチ方法を紹介します。上の画像の筋肉が内転筋です。ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることを意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・反り腰・スウェイバック姿勢・ポッコリお腹・お尻が垂れ下がる・脚の冷え性・むくみ・膝の内側痛などでお悩みの方」にオススメです。

四つん這いで内もものストレッチ

四つん這いになり → 右脚を右に伸ばし → 内ももの筋肉が伸びるように、お尻を床に近づけ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内ももの筋肉も行う。

※つま先は正面に向ける。

続きは下記の記事をご覧ください。ここで紹介した内もものストレッチ以外に6種目紹介しています。

お尻の奥の筋肉のストレッチ方法の紹介

ここではお尻の奥の筋肉「深層外旋六筋 = しんそうがいせんろきん」のストレッチ方法を2つ紹介します。上の画像の筋肉が深層外旋六筋です。この筋肉はお尻の奥にあるため意識しづらいですが、ストレッチ中はこの筋肉が伸びていることをできる限り意識するようにしてください。

「股関節が硬い方」「股関節痛・ガニ股などでお悩みの方」にオススメです。

うつ伏せでお尻の奥のストレッチ

うつ伏せになり → 右膝を曲げて → 右手で右足の甲をつかみ → 右側のお尻の奥の筋肉が伸びるように → 右脚を床に近づけ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左側のお尻の奥の筋肉も行う。

右脚を床に近づける距離でストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

座ってお尻の奥のストレッチ

あぐらをかき → 右膝を立て → 右足を左脚をまたいで左脚の左におき → 左手で右膝を胸に近づけ → 右側のお尻の奥の筋肉が伸びるように → 上半身を右にひねり → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左側のお尻の奥の筋肉も行う。

※できる限り骨盤をキレイに立てて背筋を伸ばす。

※両手を使うと膝を胸に近づけやすくなる。

※上半身のひねり具合ででストレッチ強度を調整し痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

以上で「股関節のストレッチ方法の紹介」は終わりです。

ストレッチ後に「脚が軽くなった・動かしやすくなった・症状が軽減にした」など効果を感じた方は、習慣化できるように頑張ってください。

効果を感じなかった方は次の項目で紹介する、

をご覧いただければと思います。

ストレッチ以外で股関節の動きを改善する方法

この記事では、股関節の動きを改善させる方法として「ストレッチ」を紹介しましたが、

当サイトでは他にも股関節の動きを改善させる方法を5つ紹介しています。

それぞれ、簡単に詳細と記事のリンク先を載せておきますので興味のある方は、ぜひご覧ください。

股関節の体操

1つ目の方法は「股関節の体操」です。

股関節の体操とは、股関節を繰り返し動かすストレッチのことを言います。

例えば、下記の画像のように、立った状態で脚を前後に動かしたり、

床に座り脚を前に伸ばして「内側・外側」にねじったりするなど、股関節を繰り返し動かします。

そうすることで、股関節の動きが滑らかになり脚が動かしやすくなる効果が期待できます。

股関節のストレッチはリラックス効果が期待できますので、どちらかというと就寝前に向いていますが、股関節の体操はカラダが活発になりますので、出勤前や運動前などに向いています。

下記の記事でやり方についてを詳しく紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。道具を使わずに手軽にできますので今日からでも始められます。

テニスボールで股関節のマッサージ

2つ目の方法は「テニスボールで股関節のマッサージ」です。

テンスボールを使うと手を使わずに簡単にマッサージ感覚で股関節の動きに関わっている筋肉をほぐすことができます。

例えば、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」をほぐす際は、仰向けになり脚のつけ根部分にテニスボールをおき、痛気持ちいいを目安に体重をかけます。

たったこれだけで、手を使わずに簡単に腸腰筋をマッサージすることができます。テニスボールがあればすぐにでも始められますのでオススメです。

また、筋肉が硬くなりすぎている方は、予めテニスボールを使って筋肉をほぐし、それから股関節のストレッチをすると筋肉が伸びやすくなり効果的です。

下記の記事でやり方についてを詳しく紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

ストレッチポールで股関節のエクササイズ

3つ目の方法は「ストレッチポールで股関節のエクササイズ」です。

ストレッチポールとは、姿勢を整えるためのエクササイズ道具のことです。「股関節・肩甲骨・胸・お腹・お尻・太もも」など、様々な部位のエクササイズができとても便利な道具です。

ストレッチポールを使うと、股関節のストレッチとは違う方法でアプローチすることができ効果アップにつながります。

例えば、下記の画像のエクササイズは、ストレッチポールに仰向けに乗り脚を交互に「閉じる → 開く」をゆっくり繰り返し行います。

そうすることで、股関節が動かしやすくなり、カラダがリラックスした状態で「股関節を動かしながら・左右差を意識しながら」ストレッチを行うことができます。

ストレッチポールを購入する必要はありますが、他にも様々な使い方ができ自宅で効果的に股関節のエクササイズが行えますのでオススメです。

下記の記事で「ストレッチポールの効果・メリット・デメリット・口コミ」「ストレッチポールで股関節のエクササイズ方法」を詳しく紹介していますので、股関節のストレッチを習慣化しているのに思うような効果が得られなくてお悩みの方、健康なカラダを作るために何か始めようとお考えの方など、ぜひご覧ください。

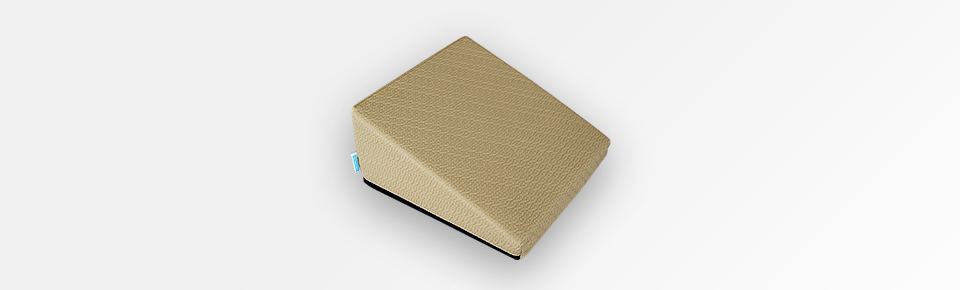

フレックスクッションで股関節のストレッチ

4つ目の方法は「フレックスクッションで股関節のストレッチ」です。

フレックスクッションとは、骨盤を整えるためのエクササイズ道具のことです。「股関節・ふくらはぎ・腕・体幹」など、様々な部位のストレッチができとても便利な道具です。

フレックスクッションを使う一番のメリットは「カラダが硬い方でも簡単に骨盤をキレイに立たせることができる」ことです。

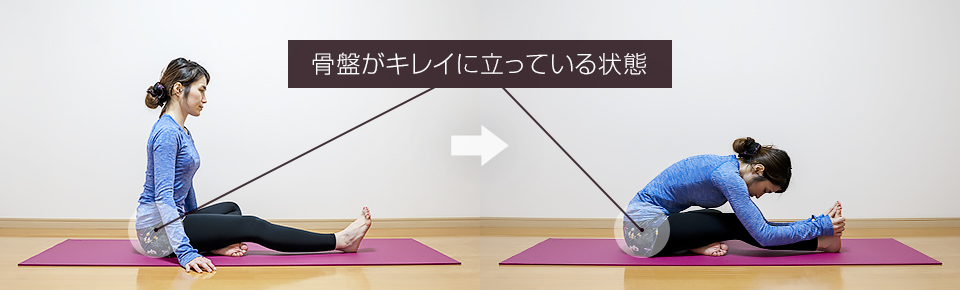

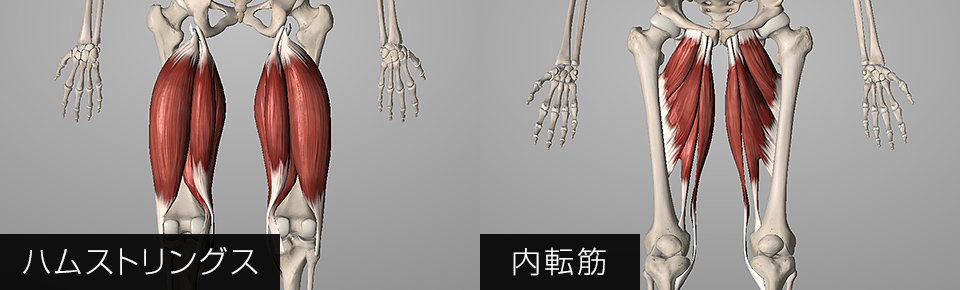

下記の画像が「骨盤がキレイに立っている状態」なのですが、股関節の動きに関わっている裏ももの筋肉「ハムストリングス」や、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」などをしっかり伸ばすには、この状態でカラダを前に倒す必要があります。

ただ分かっていても、カラダが硬い方は床に座るとなかなか骨盤をキレイに立てせることができず、骨盤が後傾してしまう傾向にあります。この状態でストレッチをしてもなかなか効果があらわれません。

このような方にフレックスクッションはオススメです。フレックスクッションは座面が傾斜になっているため、骨盤が前傾しやすく簡単に骨盤をキレイに立たせることができます。そして、この状態でカラダを前に倒すとしっかりストレッチを行うことができます。

※ここで紹介したのは一つの例です。他にも様々な使い方ができます。

下記の記事で「フレックスクッションの効果・メリット・デメリット・口コミ」「フレックスクッションの使い方」を詳しく紹介していますので、股関節のストレッチを習慣化しているのに思うような効果が得られなくてお悩みの方、健康なカラダを作るために何か始めようとお考えの方など、ぜひご覧ください。

股関節の筋トレ

5つ目の方法は「股関節の筋トレ」です。

この記事では、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」を鍛える方法を紹介しています。

この筋肉は、カラダの奥についているため意識することが難しく加齢とともに衰えやすい傾向にあります。そして、衰えると「ぽっこりお腹・お尻が垂れ下がる・太ももが太く見える・転倒のリスクが上がる」などの原因になります。

股関節の動きが悪くこのような症状でお悩みの方は、腸腰筋が衰えていることが原因かもしれません。

下記の記事でやり方について詳しく紹介していますので、ぜひ実践してみてください。

股関節の動きを改善する方法はたくさんありますので、色々と試していただき自分に合う方法を見つけていただければと思います。

股関節のストレッチがオススメな方

冒頭でもお伝えしましたが、股関節のストレッチは「股関節の動きを改善したい方」だけではなく、下記のような方にもオススメです。

ここでは、なぜ股関節のストレッチを行うと上記のような症状の改善予防につながるのか?その理由についてお伝えします。

「理由を知った上で股関節のストレッチを行いたい方」などは、ぜひご覧ください。

股関節痛を改善予防したい方

股関節痛を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

「股関節のストレッチとは?」のところでもお伝えしましたが、股関節の動きには主に8つの筋肉が関わっており、これらの筋肉が硬くなると股関節の動きが悪くなります。

そうなると、股関節が正しい方向に動かず股関節まわりへの負担が大きくなり股関節痛の原因になります。

ですから、股関節の動きに関わっている筋肉が硬い方は股関節のストレッチを行い筋肉が柔らかくなると、股関節痛の改善予防につながります。

どの筋肉が硬いかわからない方は、股関節の動きに関わってる8つの筋肉のストレッチを一通り行ってみて、その中で最も硬いと感じた筋肉のストレッチを優先的に行うと筋肉の柔軟性のバランスが整いやすくなり効果的です。

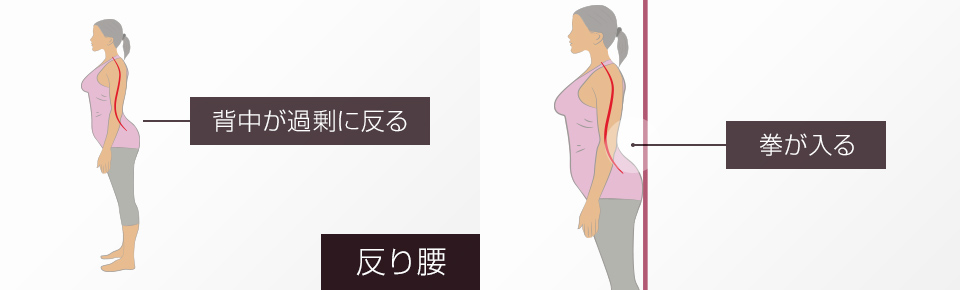

反り腰姿勢を改善予防したい方

反り腰姿勢を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

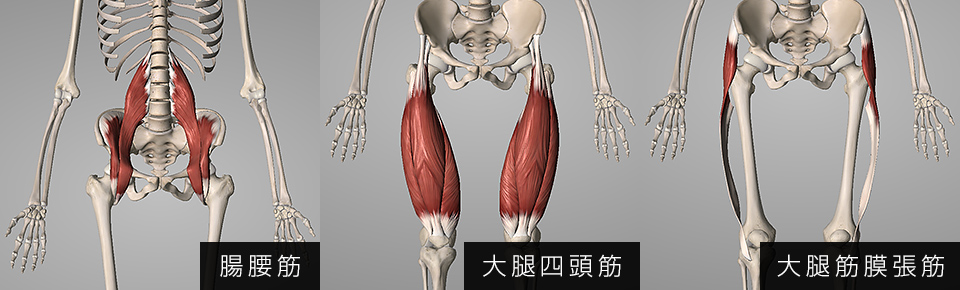

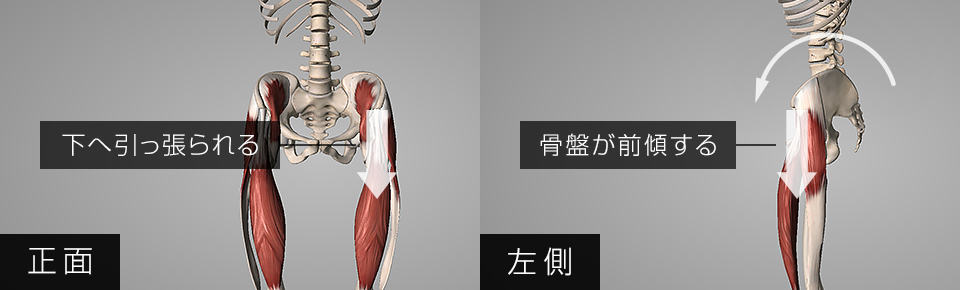

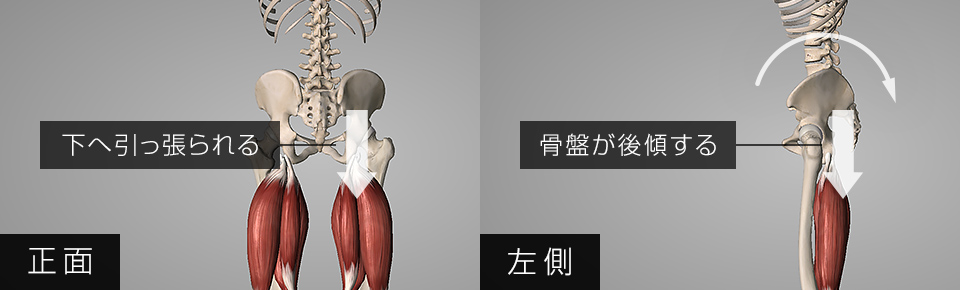

反り腰姿勢の原因の一つとして、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」が硬くなることが上げられます。

- 腸腰筋は「腰の骨から骨盤の内側を通り股関節の下の脚の骨」

- 大腿四頭筋は「骨盤の前側から前ももを通り膝の上」

- 大腿筋膜張筋は「骨盤の横側から外ももを通り膝の外側」

についており、これらの筋肉が硬くなると骨盤の前側が下へ引っ張られ骨盤が前傾する傾向にあります。

そうなると、腰が過剰に反ってしまい反り腰姿勢の原因になります。

ですから、反り腰姿勢でお悩みの方は「腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋のストレッチ」行うと改善予防につながります。

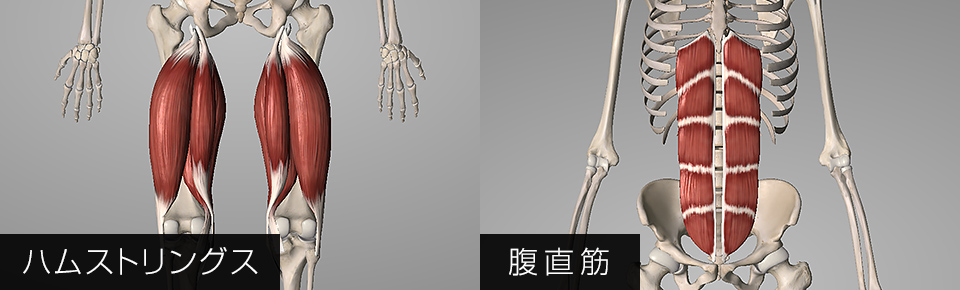

また、

- 裏ももの筋肉「ハムストリングス」や、お腹の筋肉「腹直筋 = ふくちょくきん」の筋トレ

- お尻の横側の筋肉「中殿筋 = ちゅでんきん」や、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」のストレッチ

もオススメです。

ハムストリングスや腹直筋は骨盤を後傾させる筋肉であるため弱くなると骨盤が前傾しやすくなる傾向にあり、中殿筋や内転筋は硬くなる場所によって骨盤を前傾させることがあり、そうなると、反り腰の原因になります。

下記の記事でそれぞれ筋トレ・ストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

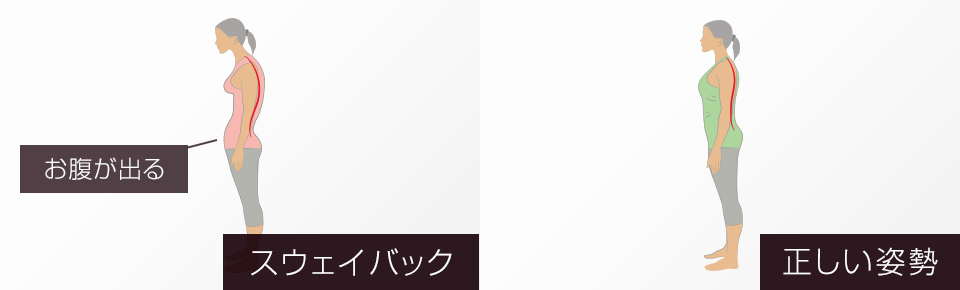

スウェイバック姿勢・ポッコリお腹を改善予防したい方

スウェイバック姿勢・ポッコリお腹を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

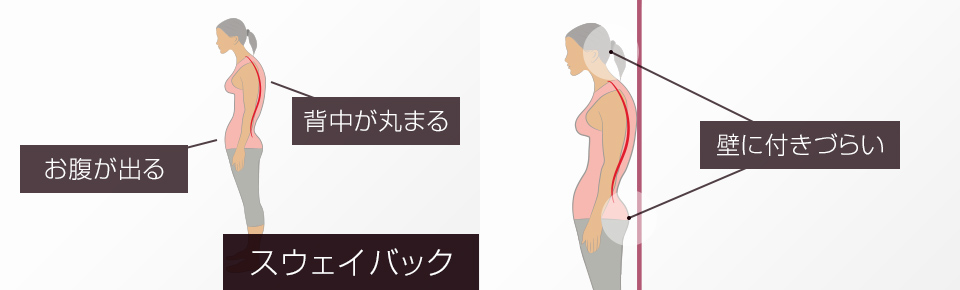

お腹が前に出て背中が丸まってしまう不良姿勢のことを言います。現代人に最も多い不良姿勢と言われています。自然な状態で壁に背中をつけて立った時に「お尻や頭が壁につきづらい方」はスウェイバック姿勢の可能性があります。

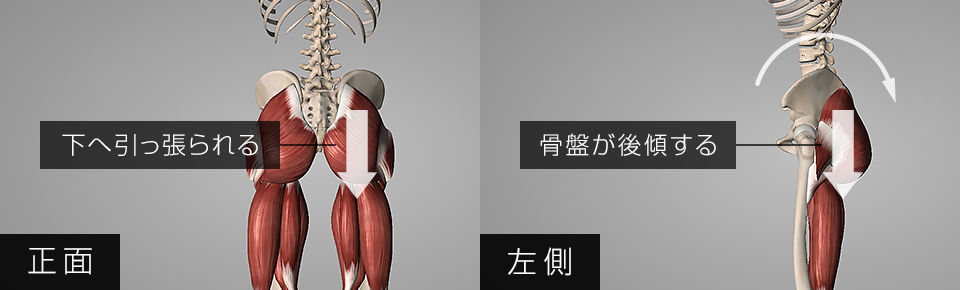

スウェイバック姿勢の原因の一つとして、お尻の筋肉「大殿筋 = だいでんきん」や、裏ももの筋肉「ハムストリングス」が硬くなることが上げられます。

大殿筋は「骨盤から脚の骨」に、ハムストリングスは「骨盤の下から裏ももを通り膝裏」についており、これらの筋肉が硬くなると骨盤の後ろ側が下へ引っ張られ骨盤が後傾する傾向にあります。

そうなると、お腹が前に出て背中が丸まってしまいスウェイバック姿勢の原因になります。

そして、スウェイバック姿勢になるとお腹が前に出てしまうため、通常時よりお腹が強調されポッコリ出ているように見えてしまう原因にもなります。

ですから、スウェイバック姿勢・ポッコリお腹でお悩みの方は大殿筋とハムストリングスのストレッチがオススメです。

また、

- 脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」の筋トレ

- お尻の横側の筋肉「中殿筋 = ちゅでんきん」や、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」のストレッチ

もオススメです。

腸腰筋は骨盤を前傾させる働きを持っているため弱くなると骨盤が後傾しやすくなる傾向にあり、中殿筋や内転筋は硬くなる場所によって骨盤を後傾させることがあり、そうなると、スウェイバック姿勢の原因になります。

下記の記事でそれぞれ筋トレ・ストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

腰痛を改善予防したい方

腰痛を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

腰痛の原因として、股関節の動きに関わっている、

- 脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」

- 前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」

- 外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」

- お尻の筋肉「大殿筋 = だいでんきん」

- 裏ももの筋肉「ハムストリングス」

が硬くなることが上げられます。

「反り腰姿勢の改善・予防」「スウェイバック姿勢の改善・予防」のところでもお伝えしましたが、

- 腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋が硬くなると → 骨盤が前傾し → 反り腰姿勢

- 大殿筋・ハムストリングスが硬くなると → 骨盤が後傾し → スウェイバック姿勢

の原因になります。

腰が過剰に反ってしまう不良姿勢のことを言います。自然な状態で壁に背中をつけて立った時に「腰に拳一個分が入る方」は反り腰姿勢の可能性があります。

▼ スウェイバック姿勢とは?お腹が前に出て背中が丸まってしまう不良姿勢のことを言います。現代人に最も多い不良姿勢と言われています。自然な状態で壁に背中をつけて立った時に「お尻や頭が壁につきづらい方」はスウェイバック姿勢の可能性があります。

そうなると、カラダを前に倒した時・反った時・ねじった時などに腰への負担が大きくなり腰痛の原因になります。

ですから、反り腰やスウェイバック姿勢を改善すると腰痛の改善につながります。

反り腰・スウェイバック姿勢については下記をご覧ください。

お尻が垂れ下がる・脚が短く見えるを改善予防したい方

お尻が垂れ下がる・脚が短く見えるを改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

お尻が垂れ下がる・脚が短く見える原因の1つとして、裏ももの筋肉「ハムストリングス」が硬くなること上げられます。

「スウェイバック姿勢の改善・予防」のところでもお伝えしましたが、ハムストリングスは「骨盤の下から裏ももを通り膝裏」についており、これらの筋肉が硬くなると骨盤の後ろ側が下へ引っ張られ骨盤が後傾する傾向にあります。

そうなると、お尻が垂れ下がって見える・脚が短く見える原因になります。

ですから、お尻が垂れ下がる・脚が短く見えることでお悩みの方はハムストリングスのストレッチがオススメです。

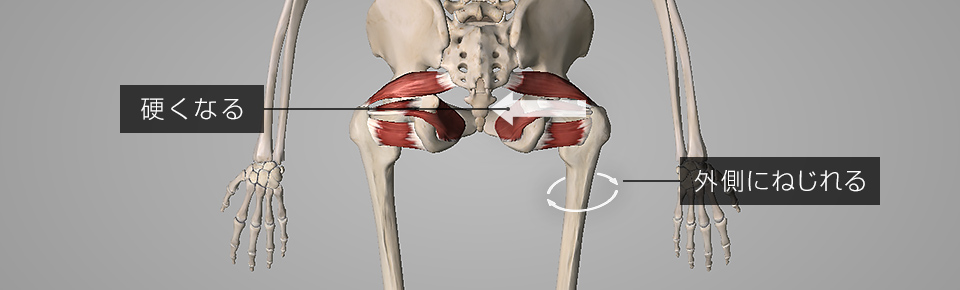

O脚を改善予防したい方

O脚を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

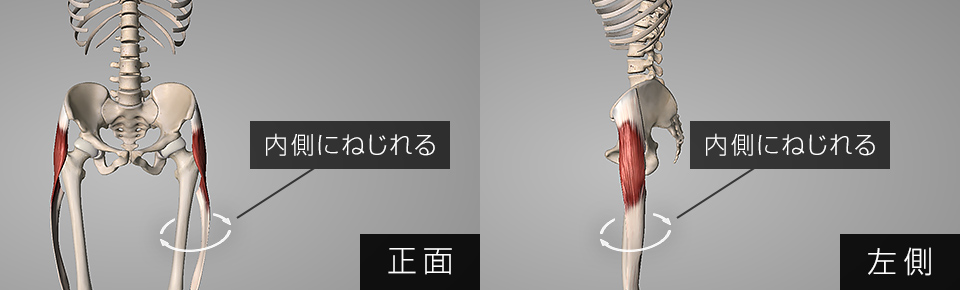

O脚の原因の一つとして、外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」が硬くなることが上げられます。

大腿筋膜張筋が硬くなると、脚が内側にねじれてしまう傾向にあり、そうなると、O脚の原因になります。

ですから、O脚でお悩みの方は大腿筋膜張筋のストレッチがオススメです。

また、反り腰姿勢の方はO脚になりやすい傾向にありますので、反り腰姿勢になられている方は反り腰を改善することをオススメします。

反り腰姿勢については下記をご覧ください。

脚の冷えを改善予防したい方

脚の冷えを改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

脚が冷える原因の一つとして、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」が硬くなることが上げられます。

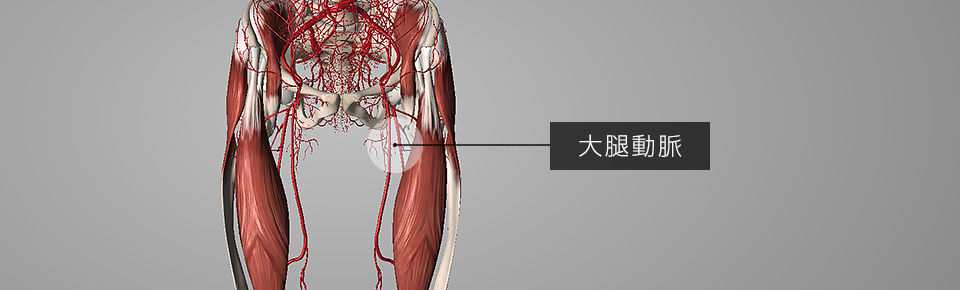

「反り腰姿勢の改善・予防」や「O脚の改善・予防」のところでもお伝えしましたが、腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋が硬くなると反り腰やO脚の原因になります。

そうなると、太ももを通っている大きな血管「大腿動脈 = だいたいどうみゃく」が圧迫されやすくなり → 血液の流れが悪くなり → 脚が冷える原因になります。

他にも、裏ももの筋肉「ハムストリングス」や、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」も硬くなると血管を圧迫しやすくなるため脚が冷える原因になります。

血液は心臓から足先へ「栄養素・酸素・熱」などを運ぶ働きを持っています。そのため血液の流れが悪くなると脚が冷える原因になります。

ですから、脚の冷えでお悩みの方は股関節の動きに関わっている筋肉の中でも「腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋・ハムストリングス・内転筋」のストレッチがオススメです。

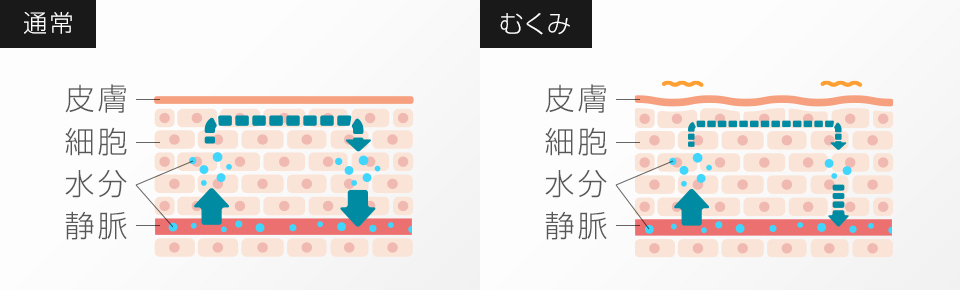

脚のむくみを改善予防したい方

脚のむくみを改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

脚がむくみやすくなる原因の一つとして、股関節の動きに関わっている筋肉が硬くなることが上げられます。

筋肉は、筋ポンプ作用という働きを持っており筋肉が伸び縮みすることで、静脈やリンパを循環させ余分な水分が体内に溜まらないようにしています。

そのため、筋肉が硬くなると静脈やリンパの流れが悪くなり、余分な水分が体内に溜まりやすくなり → 脚がむくみやすくなる原因になります。

ですから、脚のむくみでお悩みの方は股関節のストレッチがオススメです。

股関節の動きに関わってる8つの筋肉のストレッチを一通りしてみて、その中で最も硬いと感じた筋肉のストレッチを優先的に行うと筋肉の柔軟性のバランスが整いやすくなり効果的です。

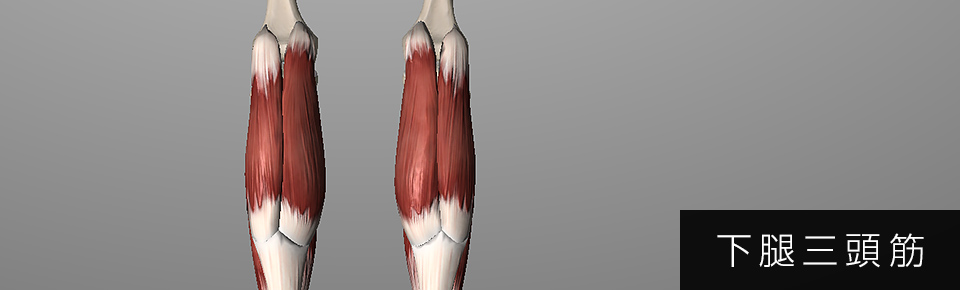

また足先がむくみやすい方は、ふくらはぎの筋肉「下腿三頭筋 = かたいさんとうきん」のストレッチもオススメです。この筋肉も硬くなると静脈やリンパの流れが悪くなり、余分な水分が体内に溜まりやすくなり → 足先がむくみやすくなる原因になります。

下記の記事でストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

膝痛を改善予防したい方

膝痛を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

膝痛の原因の一つとして、

- 前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」

- 裏ももの筋肉「ハムストリングス」

- 内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」

- 外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」

が硬くなることが上げられます。

これらの筋肉は、股関節の動きだけではなく膝の動きにも大きく関わっており、硬くなると膝の曲げ伸ばしがしづらくなる傾向にあります。

そうなると「歩行時・階段の上り下り・立ち上がる時・座る時・振り返る時」などに膝への負担が大きくなり膝痛の原因になります。

「前ももが硬くなると膝の前側・裏ももが硬くなると膝裏・内ももが硬くなると膝の内側・外ももが硬くなると膝の外側」が痛くなる傾向にあります。

ですから、膝痛でお悩みの方は「大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋・大腿筋膜張筋」のストレッチがオススメです。

また、ふくらはぎの筋肉「下腿三頭筋 = かたいさんとうきん」も膝の動きに大きく関わっており、硬くなると膝裏の痛みの原因になりますので、ふくらはぎのストレッチもオススメです。

下記の記事でストレッチ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

ガニ股を改善予防したい方

ガニ股を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

ガニ股の原因の一つとして、お尻の奥についている筋肉「深層外旋六筋 = しんそうがいせんろっきん」が硬くなることが上げられます。

この筋肉は股関節を外側にねじる働きを持っているため、硬くなると脚が外側にねじれてしまう傾向にあり、そうなると、ガニ股の原因になります。

ですから、ガニ股でお悩みの方は深層外旋六筋のストレッチがオススメです。

また、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」の筋トレもオススメです。この筋肉は脚を内側に閉じる働きを持っているため、弱くなると脚が外側に開きやすくなりガニ股の原因になります。

下記の記事で筋トレ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

坐骨神経痛を改善予防したい方

坐骨神経痛を改善予防したい方は、股関節のストレッチがオススメです。

坐骨神経痛の原因の一つとして、脚のつけ根の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」が硬くなることが上げられます。

何度もお伝えしていますが、「腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋が硬くなると反り腰やO脚」の原因になり、そうなると、坐骨神経が引っ張られやすくなり坐骨神経痛の原因になります。

ですから「腸腰筋・大腿四頭筋・大腿筋膜張筋のストレッチ」がオススメです。

上記のような症状でお悩みの方は参考にしていただければと思います。

まとめ

股関節は6つの作用「脚を曲げる・脚を伸ばす・脚を外側に開く・脚を内側に閉じる・脚を外側にねじる・脚を内側にねじる」持っており、様々な動きができるためとても重要な関節です。

股関節の動きには主に8つの筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」「大殿筋 = だいでんきん」「ハムストリングス」「中殿筋 = ちゅうでんきん」「大腿筋膜腸筋 = だいたいきんまくちょうきん」「内転筋 = ないてんきん」「深層外旋六筋 = しんそうがいせんろっきん」が関わっており、これらの筋肉が硬くなると股関節の動きが悪くなり、これらの筋肉が柔らかくなると股関節の動きが改善します。

この記事では、股関節の動きに関わっている8つの筋肉のストレッチ方法を紹介していますので、股関節の動きが悪い方は、ぜひ実践してみてください。

また、股関節の動きに関わっている8つの筋肉が硬くなると、股関節の動きが悪くなる以外にも「股関節痛・腰痛・膝痛・脚の冷え性むくみ・反り腰・お尻の垂れ下がり・ポッコリお腹・O脚」など、様々な症状の原因になります。

このような症状の改善・予防のためにも股関節のストレッチはオススメです。

なお、当サイトでは股関節のストレッチ以外にも股関節の動きを改善させる方法を紹介してます。

・股関節体操

・テニスボールで股関節をマッサージ

・ストレッチポールで股関節をエクササイズ

・フレックスクッションで股関節をストレッチ

・股関節の筋トレ

色々な方法を試していただきあなたに合う方法を見つけていただければと思います。