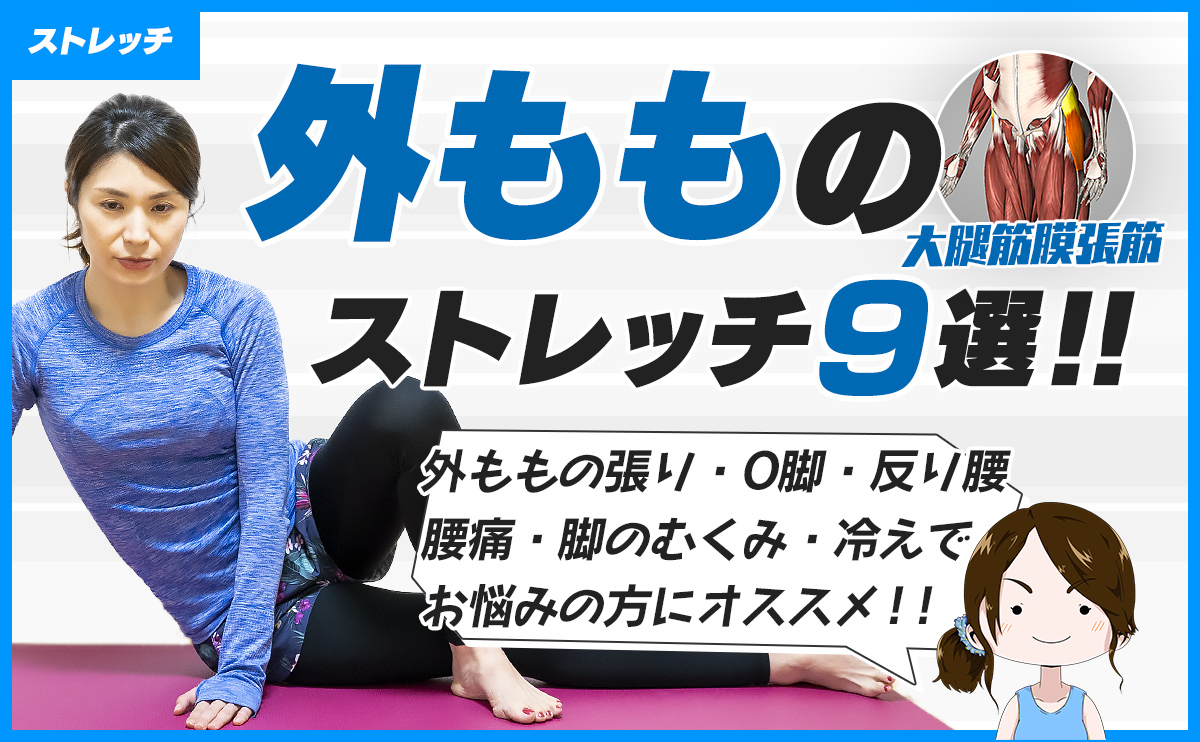

外もものストレッチ10選!気になる外張りを効果的に解消させる方法!

・ストレッチをしているのに効果を感じない。

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

外もものストレッチを行うと外ももの張りを解消させる効果が期待できますが、思うように効果がでない方もいます。

そのような方は、

- 外ももをしっかりストレッチできていない。

- 外ももの張りの原因が他の筋肉にある。

などが考えられます。

また、太ももの脂肪を落とすためにストレッチを行う方がいますが、ストレッチを行っても脂肪を落とすことはできません。

その理由は(当たり前の話ですが、)脂肪を落とすには1日のカロリー量が「摂取カロリー < 消費カロリー」にならないといけないからです。※ストレッチを行っても、脂肪が落ちるほど摂取カロリーを減らすことも消費カロリーを増やすこともできません。

以上のことを踏まえた上で、この記事では、

- 外ももの張りを解消したい方へ「外もものストレッチ方法を10種目」

- 外もものストレッチをしているのになかなか外ももの張りが解消しない方へ「ストレッチ効果を上げる5つのポイント」「オススメのマッサージグッズ」「他にオススメな方法」

- 太ももの脂肪を落としたい方へ「最適な方法」

について紹介します。

この記事を参考にしていただくと「外ももの張りを解消するために」「太ももをキレイに整えるために」自分が何をすべきかが分かり、それを実践することで効果を感じていただけるはずです。

なお、外ももの筋肉が硬くなると、

・お尻が大きく見える

・反り腰

・腰痛

・脚の冷えむくみ

・膝の外側の痛み

などの原因になりますので、このような症状でお悩みの方にもオススメです。

ぜひご覧ください!

記事の内容

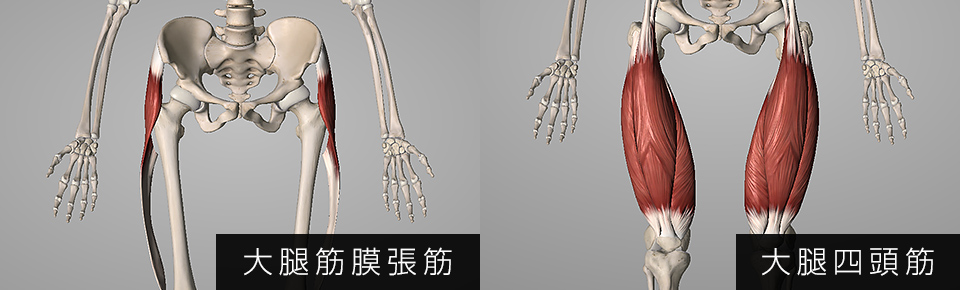

外もものストレッチとは「大腿筋膜張筋・大腿四頭筋の外側」を伸ばすこと

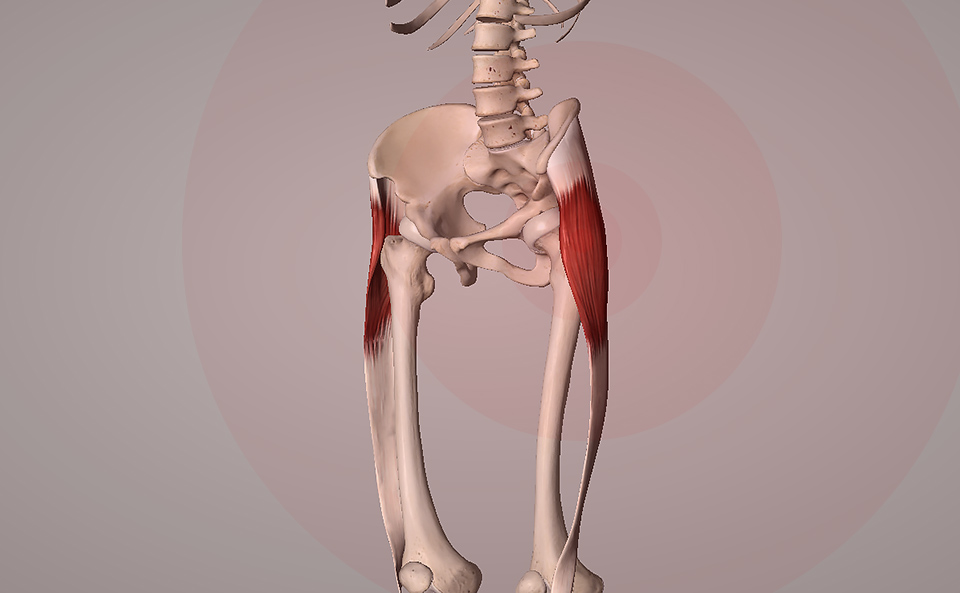

外もものストレッチとは、一般的に外ももについている筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」を伸ばすことを言うのですが、

外ももの張りでお悩みの方は、前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」の外側も硬く張っている傾向にありますので、

この記事では、

- 外ももの筋肉「大腿筋膜張筋」のストレッチ方法を8種目

- 前ももの筋肉「大腿四頭筋」の外側のストレッチ方法を2種目

計10種目紹介します。

「寝たまま・立ったまま・床に座って」行えるストレッチ方法を紹介しますので「寝る前・仕事場・外出先・お風呂上がり」など、様々なシーンに合わせて種目を選んで行ってください。

- 股関節の動きを良くしたい方

- 「O脚・お尻の大きさ・反り腰・腰痛・脚の冷えむくみ・膝の外側の痛み」を改善・軽減・予防したい方

など。

なぜオススメなのか?理由を知りたい方は「外もものストレッチはこのような方にもオススメ」をご覧ください。

また、太ももの脂肪を落とすことが目的の方は、冒頭でもお伝えしましたがストレッチでは難しいですので「太ももの脂肪を落としたい方へ最適な方法を紹介」をご覧ください。

外もものストレッチ効果を上げる5つのポイント

ここでは「ストレッチ効果を上げるために意識する5つのポイント」について紹介します。

いつも何となくストレッチを行っている方・なかなかストレッチ効果が得られない方・効率よく外もものストレッチを行いたい方などは、ご覧ください。

1「深い呼吸をゆっくり繰り返す」

ストレッチ効果をアップさせるには、カラダをリラックスさせることが大切です。

そのために、深い呼吸をゆっくり繰り返すようにしてください。(吐く時間を長くする)そうすることで「副交感神経 = ふくこうかんしんけい」の働きをうながすことができ、カラダがリラックスしやすくなります。

副交感神経とは?カラダがリラックスしている時に働く神経のこと。反対にカラダが活発な時に働く神経のことを「交感神経 = こうかんしんけい」という。逆に呼吸を止めると血圧が上がり、浅く短い呼吸を行うと交感神経が働きやすくなり、カラダがリラックスしにくくなります。

ですから、ストレッチ中は深い呼吸をゆっくり繰り返すようにしましょう!

2「痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす」

反動をつけて筋肉を伸ばしたり、痛いのを我慢して筋肉を伸ばしたり、伸ばした分だけ筋肉が柔らかくなると思われている方が多いですが、それでは逆に筋肉が縮んでしまい伸びづらくなる傾向にあります。

このことを「伸張反射 = しんちょうはんしゃ」というのですが、筋肉にはセンサーみたいなものがあり、急に伸ばされたり痛いくらい伸ばされたりすると「筋肉が切れてしまう!」と感じ、逆に縮んでしまう性質を持っています。

ですから、筋肉は伸びているけど我慢するほど痛くない「痛気持ちいい」を目安に伸ばすようにしましょう!

3「15〜30秒キープする」

5秒程度筋肉を伸ばしてストレッチを終える方がいますが、それでは筋肉の緊張が抜けきらず効果的とは言えません。

筋肉は15〜30秒伸ばし続けることで緊張が抜け伸びやすくなり、30秒以上伸ばしても効果にあまり差はないと言われています。

ですから、ストレッチのポーズをとってから15〜30秒キープするようにしましょう!

また、痛気持ちいい程度伸びた状態から数え始めるようにしてください。筋肉が伸びていない状態で数えはじめても15〜30秒キープしたことにはなりません。

4「硬い部分を優先的に伸ばす」

筋肉の柔軟性がアンバランスな状態がカラダの不調(肩こり・猫背など)やケガの原因になります。

ですから「右脚と左脚の外ももで硬い方・伸ばす角度を変えて硬い部分」を優先的にストレッチを行うとアンバランスな状態が解消されやすくなり効果的です。

5「できる限り毎日おこなう」

硬くなった筋肉は、1日2日ストレッチを行っただけでは柔らかくすることは難しいです。

ストレッチ後は効果があらわれても時間が経つとストレッチ前の状態に戻ってしまう傾向にあります。※習慣化することで効果が持続し、姿勢や痛みの改善・軽減に近づく。

また、筋トレのように「週に2・3回を30〜60分」時間をかけて行うのではなく、毎日1種目2種目だけでも行うほうが効果的です。

「出勤前・就寝前・休憩時間・合間時間・仕事終わり・お風呂上がり」など、できるタイミングで構いませんので習慣化できるように頑張ってください。

お風呂上がりなどカラダが温かい時がオススメです!

以上で「外もものストレッチ効果を上げる5つのポイント」は終わりです。

実践していただくとストレッチ効果のアップが期待できますので、ぜひ取り入れていただければと思います。

下記の記事で「ストレッチ効果を上げる方法」について詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

外もも・前ももの外側のストレッチ方法を10種目紹介

それでは下記の順番で「外もものストレッチ方法を8種目・前ももの外側のストレッチ方法を2種目」紹介します。

▼ 前ももの外側のストレッチ2種目

下記に「効果的にストレッチを行うためのポイント・頻度・タイミング」などについてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

▼ 効果的にストレッチを行うためのポイント

※深い呼吸をゆっくり繰り返す。(吐く時間を長くする)

※ストレッチのポーズをとって約30秒キープする。

※痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

※硬い部位を優先的に伸ばす。 ▼ セット数1種目あたり1〜3セットを目安に行う。

▼ 種目数・頻度

外ももの筋肉が硬い方は1種目でもいいので、できる限り毎日おこなう。この記事で紹介するストレッチを全部おこなう必要はありません。自分に合うストレッチを選んでやりすぎない程度に行う。 ▼ タイミング

ライフスタイルに合わせてできる時に行う。 ▼ 注意事項

※ストレッチ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※ストレッチ後に現在かかえている症状が悪化したら以後控える。 ▼ 補足

ストレッチ前に、脚を動かしたり前屈したりするなど外ももの状態を覚えておくと、ストレッチ後に効果があらわれたのか分かりやすくなる。

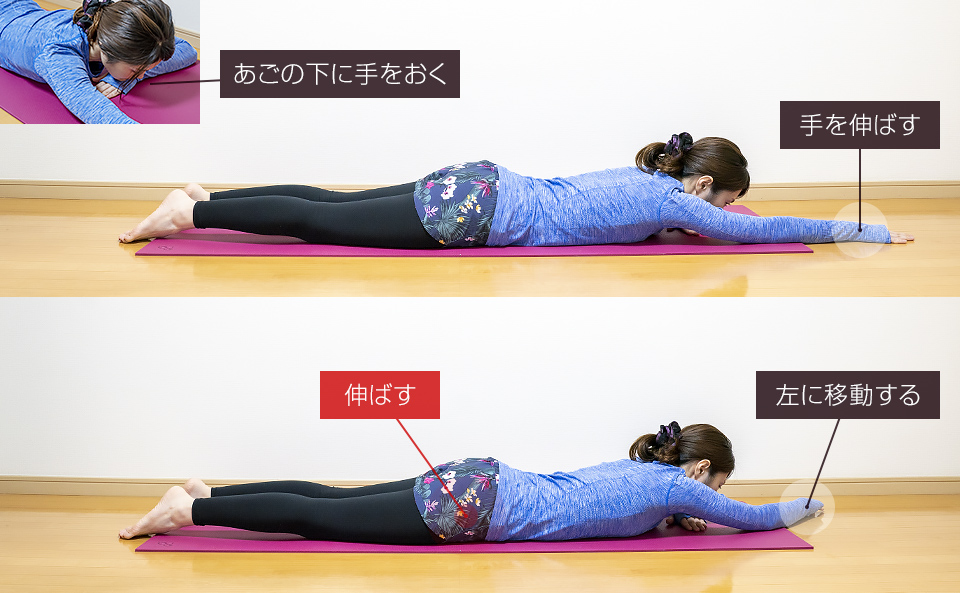

1「うつ伏せで外もものストレッチ」

うつ伏せになり → 右手を頭上に伸ばし → 右脚の外ももが伸びるように右手を左に移動させて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※あごの下に左手をおく。

※脇腹が硬い方は、脇腹〜外ももが伸びる。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

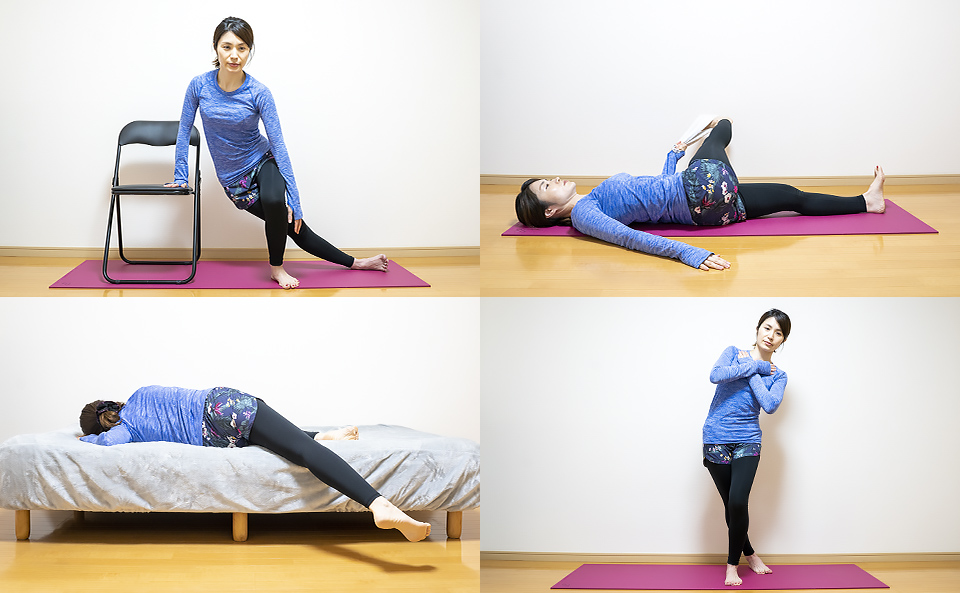

2「床で外もものストレッチ」

右脚が下になるように横になり → 左膝を立てて、左足を右膝の前あたりにおき → 右脚の外ももが伸びるように、両手で上半身を支えて起き上がり、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※上半身が前後に傾かないように注意する。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

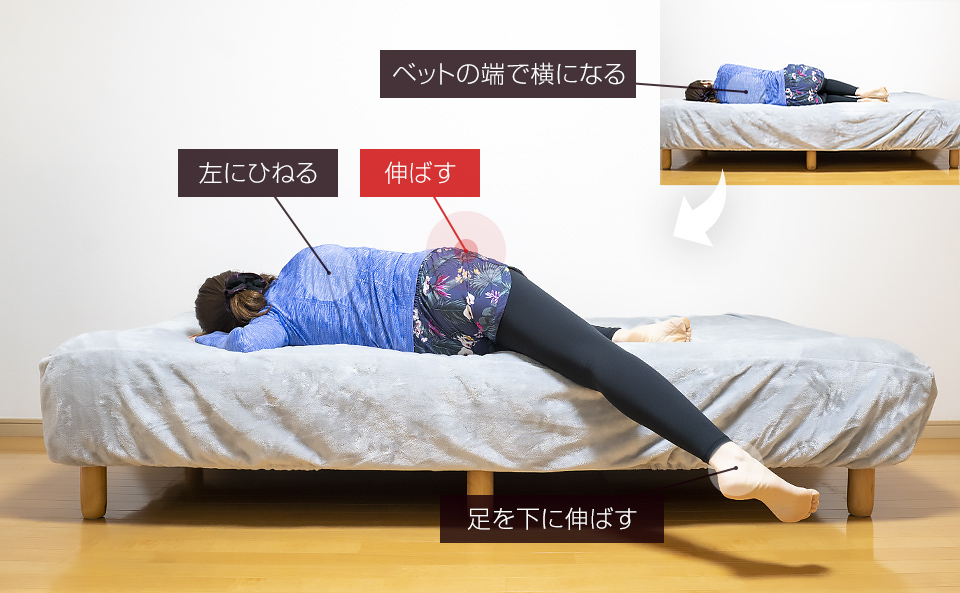

3「ベットで外もものストレッチ」

ベットの右端で左脚が下になるように横になり → 右脚の外ももが伸びるように、上半身を左にひねり右脚をベットの下に伸ばし、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

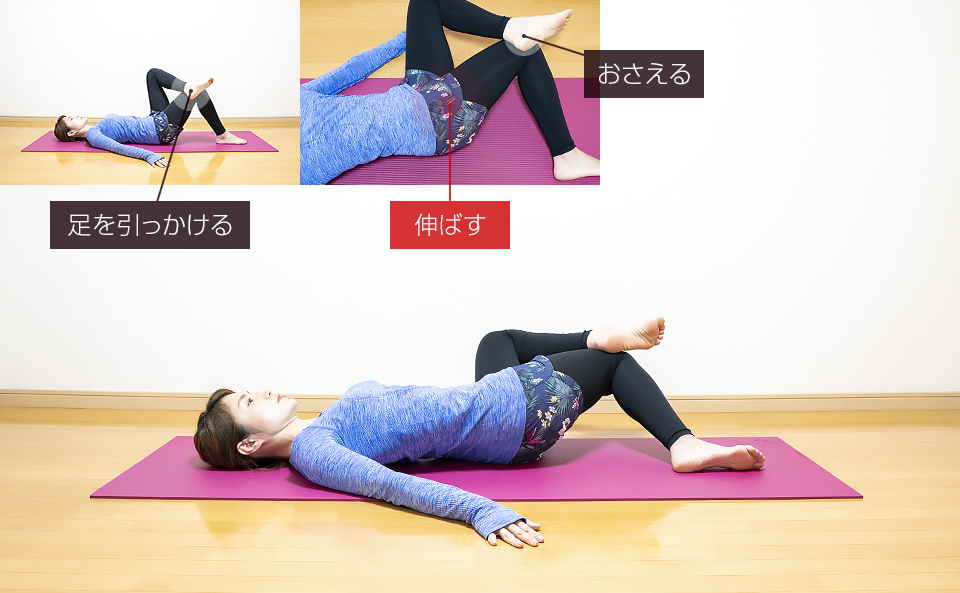

4「仰向けで外もものストレッチ1」

仰向けになり → 両膝を立てて、足幅を肩幅よりやや広めに開き → 左足を右膝の外側に掛けて → 右脚の外ももが伸びるように左足で右膝を内側に倒し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

5「仰向けで外もものストレッチ2」

両手でタオルを持ち → 仰向けになり → 右足の裏にタオルを引っ掛けて、天井に向けて膝を伸ばし → 右脚の外ももが伸びるように左手で右脚を左に伸ばし、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※上半身が傾かないように行う。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

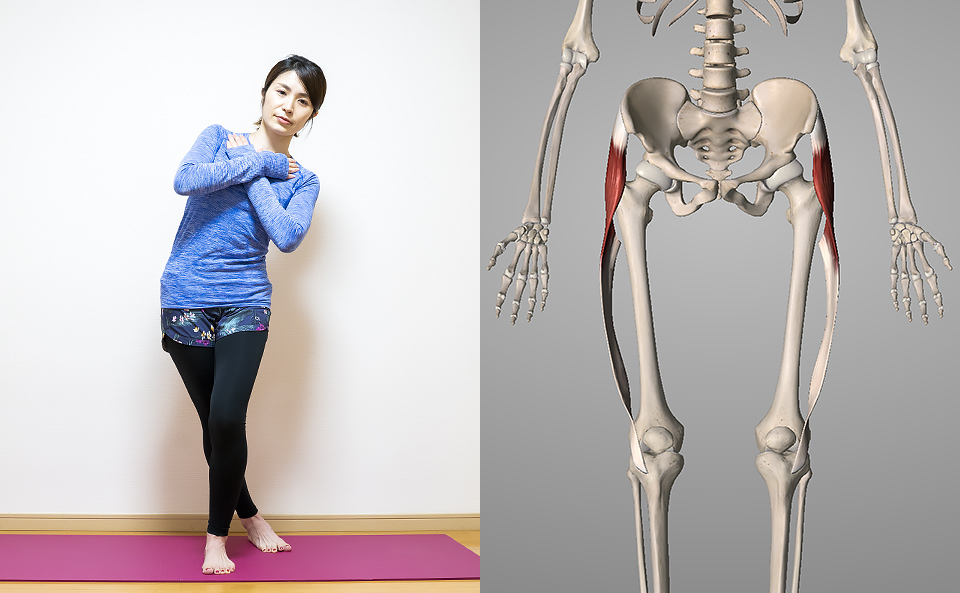

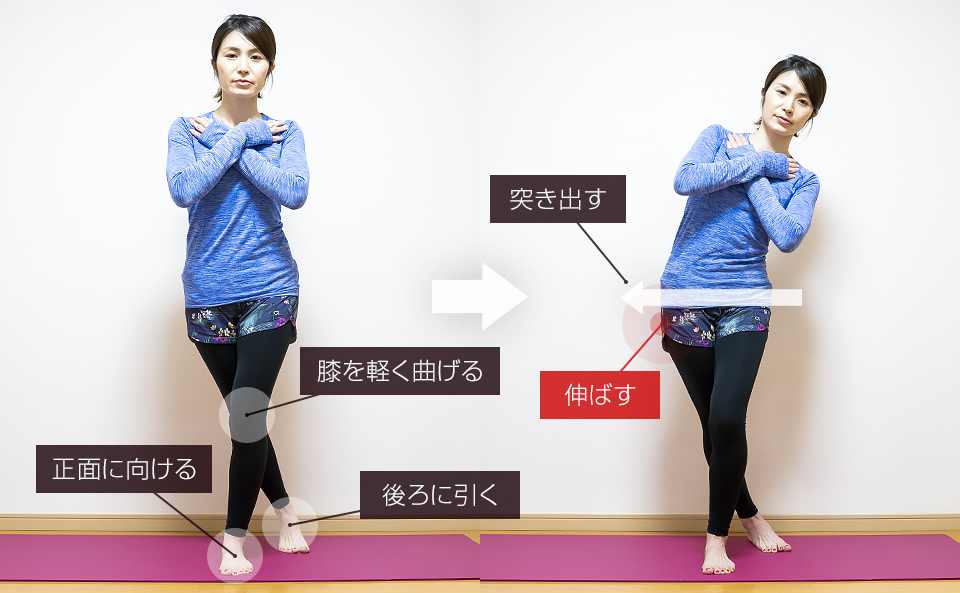

6「立って外もものストレッチ1」

立って → 胸の前で両手をクロスさせて → 右脚を後ろから左へ伸ばし → 左膝を軽く曲げて → 右脚の外ももが伸びるように腰を右に突き出し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※つま先を正面に向けて行う。

※腰を軸に上半身を右側に傾ける。

※上半身が前後に傾かないように真横に傾ける。

※脇腹が硬い方は、脇腹〜外ももが伸びる。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

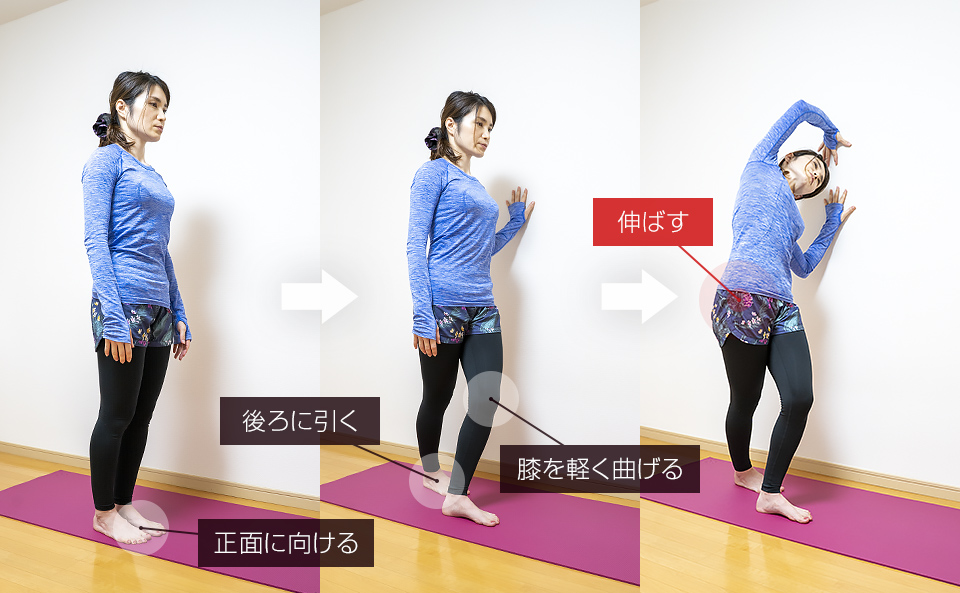

7「立って外もものストレッチ2」

壁の右側に立ち → 左手を壁につけて → 右脚を後ろから左へ伸ばし → 左膝を軽く曲げて → 右手を頭の上を通して壁につけて → 右脚の外ももが伸びるように腰を右に突き出し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※つま先を正面に向けて行う。

※腰を軸に上半身を右側に傾ける。

※上半身が前後に傾かないように真横に傾ける。

※脇腹が硬い方は、脇腹〜外ももが伸びる。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

8「立って外もものストレッチ3」

イスの右側に立ち → 膝を曲げて椅子の座面に右手をおき → 右脚を後ろから左へ伸ばし → 右脚の外ももが伸びるように右膝を曲げて体重を下にかけて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の外ももも行う。

※カラダが前に倒れないように注意する。

※足の甲を床につける。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

9「立って前ももの外側のストレッチ」

壁の右側に立ち → 左手を壁について → 右膝を曲げて、右手で右足のつま先をつかみ → 前ももの外側が伸びるように、かかとをお尻の外側に引き寄せて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の前ももの外側も行う。

※腰を反り過ぎないように、カラダがフラフラしないように注意する。

※足を真っ直ぐ伸ばすと前ももの真ん中・足を内側に伸ばすと前ももの内側が伸びる。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

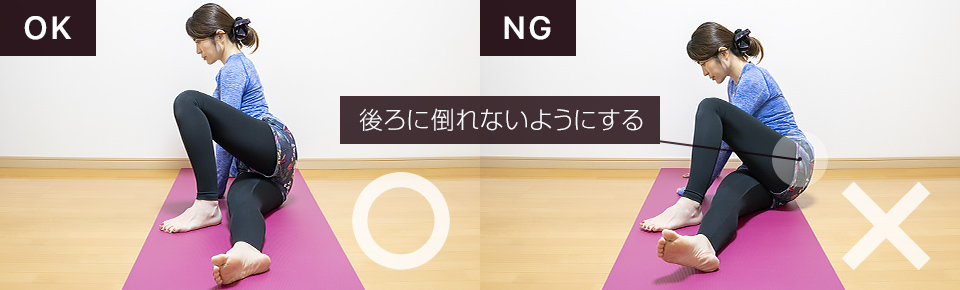

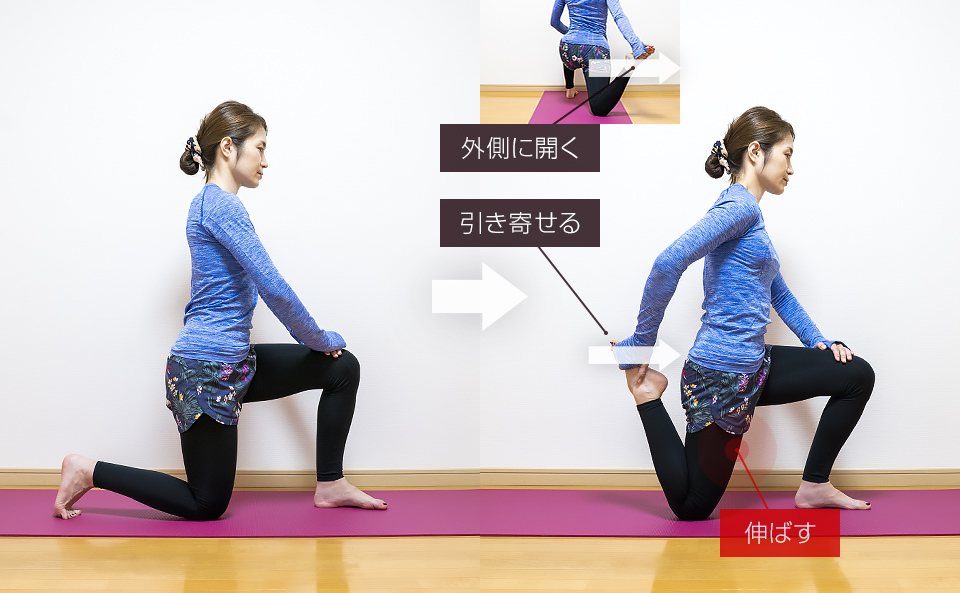

10「床で前ももの外側のストレッチ」

膝立ちになり → 左脚を一歩に踏み出し → 右膝を曲げて → 右手で右足のつま先をつかみ → 前ももの外側が伸びるように、かかとをお尻の外側に引き寄せて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。(1〜3セット)左脚の前ももの外側も行う。

※腰を反り過ぎないように、カラダがフラフラしないように注意する。

※足を真っ直ぐ伸ばすと前ももの真ん中・足を内側に伸ばすと前ももの内側が伸びる。

※右脚と左脚で硬い方を優先して伸ばす。

以上で「外ももと前ももの外側のストレッチ方法の紹介」は終わりです。

ストレッチ後「脚が軽くなった動かしやすくなった・症状が軽減した」など、効果を感じましたら習慣化できるように頑張ってください。

外もものストレッチ効果を上げるオススメのマッサージグッズを4つ紹介

外ももの筋肉が凝り固まっている方は、外もものストレッチを行っても伸びにくいことがあります。

そのような時はあらかじめ外ももの筋肉をマッサージしてからストレッチを行うと伸びやすくなり効果的です。

そこでここでは、自宅で簡単に行えるオススメのマッサージグッズを4つ紹介します。

1「フォームローラー」

フォームローラーとは「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

下記画像のように、外ももを乗せてコロコロ転がすと、指を使うことなく簡単に外もものマッサージが行えます。

フォームローラーはセルフマッサージグッズの定番です!

下記の記事で「フォームローラーの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

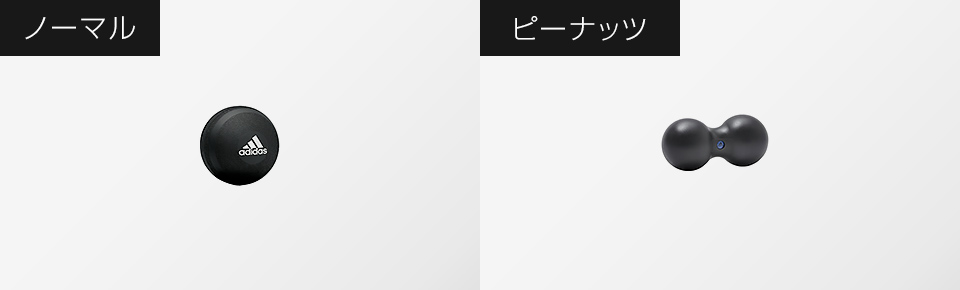

2「マッサージボール」

マッサージボールとは、フォームローラーと同じように「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

マッサージボールの特徴

- ノーマルタイプと、ボールが2つくっついたピーナッツタイプがある。

- フォームローラーよりピンポイントでマッサージができる分、刺激が強い。

- 「首・胸・肩甲骨まわり・おしりの奥・すね・足裏」のマッサージに向いている。

- フォームローラーより安い。

など。

下記画像のように、マッサージボールに外ももを乗せてコロコロ転がしてマッサージを行います。

ノーマルタイプとピーナッツタイプ、どちらのタイプでも外もものマッサージを行うことはできますが、私はピーナッツタイプの方が外ももはマッサージしやすいです。

「マッサージグッズを安くで購入したい方・ピンポイントでマッサージを行いたい方」などは、マッサージボールがオススメです!

下記の記事で「マサージボールの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

3「マッサージスティック」

マッサージスティックとは、フォームローラーやマッサージボールと同じように「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

マッサージスティックの特徴

- 手で持ってマッサージを行うため、負荷の調整が簡単・低負荷でマッサージができる。

- 座ってマッサージができる。

など。

下記画像のように、マッサージスティックを手で持ち外ももにあててマッサージを行います。

「座ってマッサージを行いたい方・フォームローラーやマッサージボールだと痛い方」などは、マッサージスティックがオススメです!

下記の記事で「マッサージスティックの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

4「ストレッチポール」

ストレッチポールとは「姿勢改善」を目的としたエクササイズグッズです。

ストレッチポールの特徴

- 自宅で一人で姿勢改善を目的としたエクササイズが行える。

- 基本的に仰向けに乗って使用するエクササイズグッズですが、フォームローラーのようにマッサージを行うこともできる。

など。

下記画像のように、ストレッチポールに外ももを乗せてコロコロ転がすとフォームローラーと同じように、指を使うことなくマッサージを行うことができます。

マッサージだけではなく「効率よく姿勢を改善したい方」は、ストレッチポールがオススメです!

下記の記事で「ストレッチポールの効果・口コミ・使い方」などについて詳しく紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

以上で「外もものストレッチ効果を上げるオススメのマッサージグッズの紹介」は終わりです。

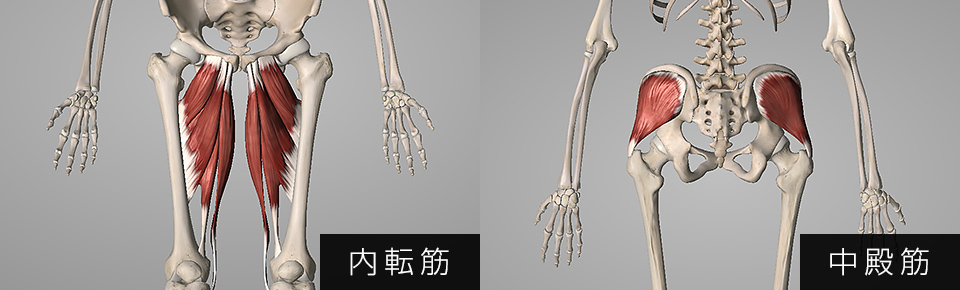

外ももが張りやすい方は「内もも・お尻の筋トレ」もオススメ

外もものストレッチを習慣化しているのになかなか外ももの疲れ張りが解消されない方は、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」、お尻の筋肉「中殿筋 = ちゅうでんきん」が衰えていることが考えられます。

外ももの筋肉は「脚を外側に開く」働きを持っているのですが、

- 内転筋は反対の「脚を内側に閉じる」

- 中殿筋は同じ「脚を外側に開く」

働きを持っており、お互いに影響を与えやすい関係性にあります。

そのため、内ももやお尻の筋肉が衰えるとその代償を外ももの筋肉が負う傾向にあり、そうなると、日常生活において外ももへの負担が大きくなり疲れやすく張りやすくなるのです。

ですから、外ももが疲れやすく張りやすい方は、内ももやお尻の筋肉が衰えていることが考えられますので、内ももとお尻の筋トレを行うことをオススメします。

下記の記事で、内もも・お尻の筋トレ方法についてそれぞれ詳しく紹介していますので、外もものストレッチと一緒に行ってみてください。

外もものストレッチはこのような方にもオススメ

「外もものストレッチとは?」のところでもお伝えしましたが、外もものストレッチは、外ももの張りを解消したい方だけではなく、下記のような方にもオススメです。

ここでは、なぜ上記のような方にオススメなのか?その理由と上記の症状は外ももの筋肉が硬いことだけが原因とは限りませんので、他にオススメな方法についても紹介します。

股関節の動きを良くしたい方

股関節の動きを良くしたい方は、外もものストレッチがオススメです。

筋肉はそれぞれカラダを動かす働きを持っており、外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」は、股関節を動かす働きを持っています。

- 股関節を外側に開く。

- 股関節を内側にねじる。

- 股関節を曲げる。

そのため、外ももの筋肉が硬くなると上記の動きに制限がかかり股関節の動きが悪くなる原因になります。

ですから、外もものストレッチを行うと股関節の動きが良くなることにつながります。

また、下記の記事「股関節のストレッチ方法の紹介」もオススメです!

股関節は外ももの筋肉以外にも「おしり・脚のつけ根・前もも・裏もも」などたくさんの筋肉が関わっており、それらの筋肉のストレッチ方法について詳しく紹介しています。

股関節の動きを良くしたい方はぜひご覧ください。

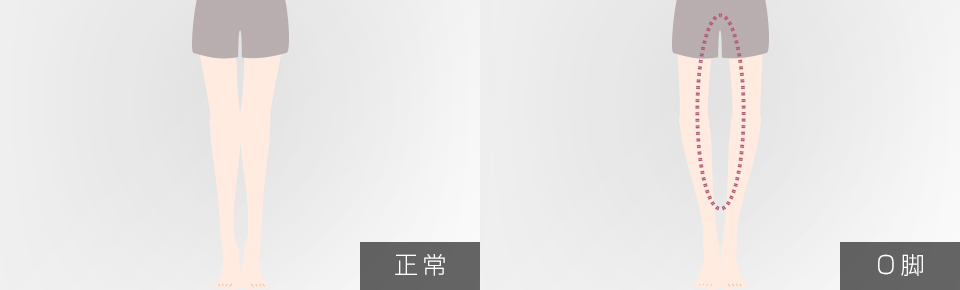

O脚・お尻の横の広がりを改善予防したい方

O脚・お尻の横の広がりを改善予防したい方は、外もものストレッチがオススメです。

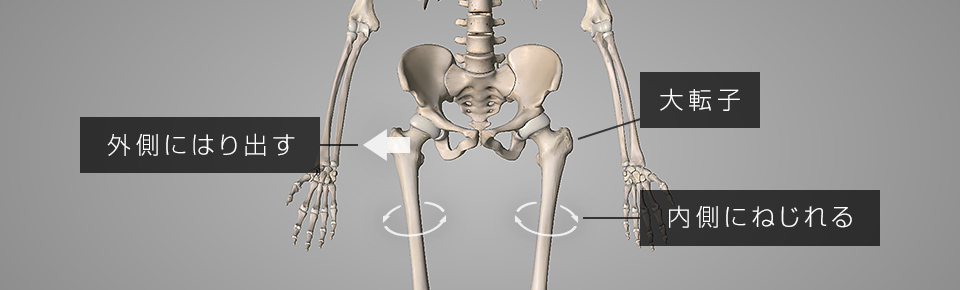

外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」は、股関節を内側にねじる働きを持っており、硬くなると脚が内側にねじれる傾向にあり、そうなると、両膝が離れO脚の原因になります。

そして、O脚になると脚の骨の丸い部分「大転子 = だいてんし」が外側に開いてしまうため、そのせいでお尻が横に広がり大きくなる原因にもなります。

ですから、外もものストレッチを行うとO脚・お尻の横の広がりの改善・軽減・予防につながります。

また、お尻の筋トレもオススメです!

お尻の筋肉が弱くなると脚が内側にねじれやすくなる傾向にあり、O脚・お尻が横に広がり大きくなる原因になります。

下記の記事でお尻の筋トレについて詳しく紹介していますので、O脚・お尻の横の広がりでお悩みの方はぜひご覧ください。

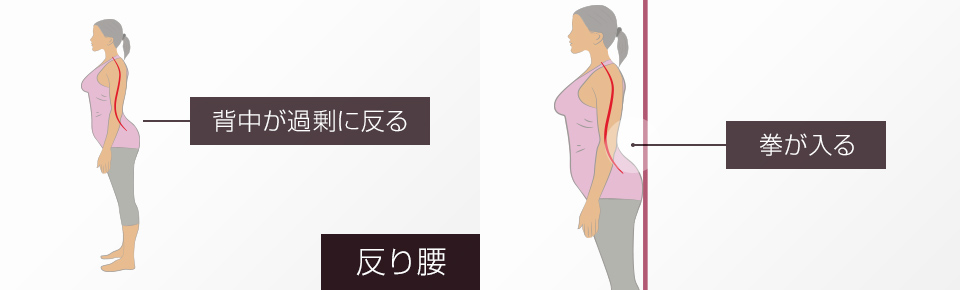

反り腰・腰痛を改善予防したい方

反り腰・腰痛を改善予防したい方は、外もものストレッチがオススメです。

外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」は、股関節を曲げる働きを持っており硬くなると股関節が曲がり骨盤が前傾してしまう傾向にあります。

そうなると、バランスをとるために腰を過剰に反ってしまい → 反り腰に、

そして、反り腰になると腰部分への負担が大きくなり腰痛の原因になります。

ですから、外もものストレッチを行うと反り腰・腰痛の改善・軽減・予防につながります。

また「前もも・脚のつけ根のストレッチ」もオススメです!

前ももや脚のつけ根の筋肉も、外ももの筋肉と同じで股関節を曲げる働きを持っており「硬くなると → 股関節が曲がり → 骨盤が前傾し → 反り腰・腰痛」の原因になります。

下記の記事で、前ももと脚のつけ根の筋肉のストレッチ方法について詳しく紹介していますので、反り腰・腰痛でお悩みの方は外もものストレッチと一緒に行ってみてください。

※最も硬い筋肉を優先してストレッチを行うと筋肉の柔軟性が整いやすくなり効果的です。

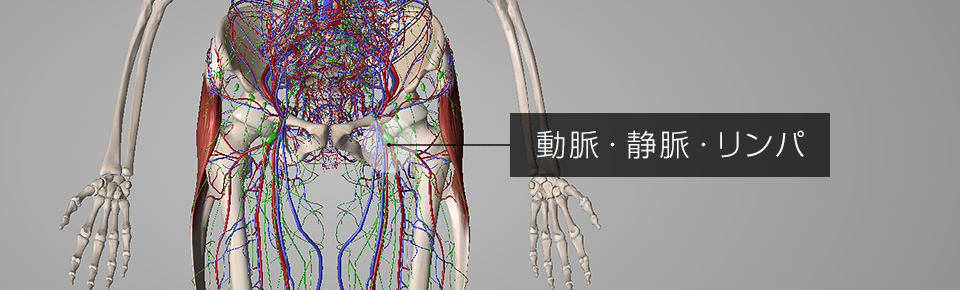

脚が冷えやすく・むくやすいのを改善予防したい方

脚が冷えやすく・むくやすいのを改善・予防したい方は、外もものストレッチがオススメです。

脚が冷える原因の一つとして「外ももの筋肉が硬くなり → O脚や反り腰になり → 股関節まわりにある動脈・静脈・リンパが圧迫される」ことが上げられます。

O脚や反り腰になると脚が内側にねじれ骨盤が前傾してしまうため、股関節まわりにある動脈・静脈・リンパが圧迫されやすくなる傾向にあります。

- 動脈は「熱エネルギーを運ぶ」

- 静脈・リンパは「余分な水分が体内に溜まらないようにする」

役割を持っているため、圧迫されると血液やリンパの流れが悪くなり、そうなると役割をしっかり果たせなくなり脚が冷えむくんでしまう原因になります。

ですから、外もものストレッチを行い、O脚や反り腰が改善されると股関節まわりにある動脈・静脈・リンパの圧迫が解消され、脚の冷えむくみの改善・軽減・予防につながります。

また「裏もも・内もも・ふくらはぎのストレッチ」もオススメです!

これらの筋肉も硬くなると動脈・静脈・リンパを圧迫するケースがあり、そうなると、血液やリンパの流れが悪くなり → 脚の冷えむくみの原因になります。

下記の記事でそれぞれストレッチ方法について詳しく紹介していますので、脚が冷えやすく・むくやすいことでお悩みの方は、外もものストレッチと一緒に行ってみてください。

※最も硬い筋肉を優先してストレッチを行うと筋肉の柔軟性が整いやすくなり効果的です。

膝の外側の痛みを改善・予防したい方

膝の外側の痛みを改善・予防したい方は、外もものストレッチがオススメです。

外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」は、骨盤の横側から外ももを通り膝の外側についています。

そのため、外ももの筋肉が硬くなると膝を曲げ伸ばしする際に、腸脛靭帯と膝の外側の骨が擦れてしまう傾向にあり、そして、ひどくなると炎症を起こし「膝の外側の痛み」の原因になります。

ですから、外もものストレッチを行うと膝の外側の痛みの改善・軽減・予防につながります。

以上で「外もものストレッチはこのような方にもオススメ」は終わりです。

太ももの脂肪を落としたい方へ最適な方法を紹介

冒頭でもお伝えしましたが、脂肪を落とすには、一般的に言われてるように1日のカロリー量を「消費カロリー > 摂取カロリー」にする必要があります。

つまりダイエットです。

ダイエットは「糖質制限ダイエット・低脂肪ダイエット・高たんぱく質ダイエット」など色々な方法がありますが、結局はカロリーが大事になります。

ここではダイエット初心者の方へ、下記についてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

食事で気をつけること

ダイエットを行う上で食事に気をつけることは最も重要です。

先程もお伝えしましたが、脂肪を落とすには1日のカロリー量を「消費カロリー > 摂取カロリー」にする必要があります。

運動を行っても、消費されるカロリーの量は全体の30%にも満たないため、食事に気をつけることは必須です。

そして、短期間で行うのではなく無理なく長く続けていくことが大切になります。なぜなら、痩せられたとしても2〜3ヶ月でやめてしまうとリバウンドし元の体型に戻りやすくなるからです。

最低でも1年続けることで体型を維持するのが簡単になっていくと言われています。

› 参考文献

ダイエット初心者の方は、まずは下記のようなことを意識することから始めてみてください。

・ジャンクフード

・加工食品(スナック菓子・清涼飲料水・菓子パン・カップ麺など)

・小麦粉を使った食品(パン・ラーメン・パスタなど)

・アルコール ▼ オススメの食べ物

・サツマイモ・じゃがいも・オートミール・玄米など

・野菜・海藻・きのこなど

・魚・貝類・肉・卵など

・味噌・キムチ・納豆・漬物など ▼ 間食に食べたい物

・ナッツ

・ダークチョコレート

・果物 ▼ 心がけること

・外食を減らし自炊を増やす。

・健康な物を食べる。

・ダイエットを意識しすぎず健康に目を向ける。

・短期的に取り組むのではなく習慣化することを心がける。

・できる限りタンパク質を1日に「体重 × 1〜2g」摂る。

・原材料のわからないものは避ける。

・同じカロリーでも栄養価の高い物を食べる。

・栄養が偏らないようにする。(同じものばかり食べすぎない)

・ストレスを溜めない。

・睡眠時間を6〜8時間とる。

・無理をしない。

ザックリですが以上です。

急に食生活を変えてしまうと「体調を壊す・長く続かない」などの原因になりますので、少しづつ変えていくようにしましょう!

運動は何をすればいいのか?

結論から言うと運動は、

がオススメです。

それぞれ理由について説明します。

ウォーキングをオススメする理由

ウォーキングをオススメする理由は、

- 普段運動をする機会がない方でも、日常生活の中で取り入れやすい

- 普段運動をする機会がない方は、日常的にカラダを動かすことを増やすだけで効果的

だからです。

下記のことを意識して1日「8,000〜10,000歩」を目標に取り入れてみてください。

- エレベーターを使わずに階段を使う。

- 近くのコンビニへ歩いていく。

- オフィスワークで座りっぱなしの方は、1時間おきくらいに歩く。

などなど。

筋トレをオススメする理由

筋トレをオススメする理由は2つあります。

それぞれ簡単に説明します。

できる限り筋肉の量を減らさないようにできる

できる限り筋肉の量を減らさないようにするとダイエットを行う上でプラスになります。

というのも、ダイエットをし体重が減ると脂肪だけではなく筋肉も減ってしまうからです。※筋肉が減ると基礎代謝量が下がり痩せにくい体質になります。

そうなると、より食事に気を使わないといけなくなるためダイエットを行う上でマイナスになります。

基礎代謝が高いと1日の消費カロリーが増えますので、少ないより高い方が痩せやすくなります。

そして、基礎代謝は筋肉の量と関係しており、筋肉が1キロ増えると1日の基礎代謝が平均で約50kcal(缶コーヒー1本分くらい)上がると言われています。

※筋肉量が2キロ増えると100kcal・1ヶ月だと1500kcal増える計算になります。筋肉を1キロ増やすのは大変なことではありますが、減らないように維持するだけでも意味があります。

ですから、全身の筋トレを行いできる限り筋肉の量を減らさないようにすることが大切です。

目的の部位に筋肉をつけられる

ただ太ももの脂肪を落とすことだけが目的でしたら、食事に気をつけるだけで可能ですが、二の腕を引き締めたい・ヒップアップしたいなど自分が理想とするスタイルがある方は、そのスタイルに合わせて筋トレを行うと理想とするスタイルに近づくことができます。

例えば、

- 二の腕を引き締めたいなら、全身の筋トレを行いつつ二の腕の筋トレを多めに行う。

- ヒップアップしたいなら、全身の筋トレを行いつつお尻の筋トレを多めに行う。

- ふくらはぎに筋肉をつけたくないならふくらはぎの筋トレは行わない。

など。

下記の記事で、筋トレ初心者向けに自宅でできる「全身の筋トレ方法 + 筋トレメニュー」について詳しく紹介していますので、

・1日にどれくらい筋トレをすればいいか分からない。

などの方は、参考にしていただければと思います。

筋トレの後に軽めの有酸素運動を行う理由

筋トレの後に軽めの有酸素運動を行うと効果的な理由は、筋トレの後は脂肪が燃えやすい状態になるからです。

この状態で、脂肪をエネルギー源として使う有酸素運動を行うと効率よく脂肪を燃やすことができます。

しかし、激しい有酸素運動を行うと脂肪と一緒に筋肉の量も減ってしまいますので、心拍数が110〜120くらいの軽めの有酸素運動「ウォーキング・ジョギング」を行うようにしてください。

以上で「運動は何をすればいいのか?」は終わりです。

太ももの筋トレを行っても太ももの脂肪だけを落とせない

太ももについている脂肪を落とすために太ももの筋トレを行う方がいらっしゃいますが、狙った部位の脂肪をピンポイントで落とす「部分痩せ」はできないため、太ももの筋トレを行っても、太ももについている脂肪をピンポイントで落とす事はできません。

個人差などありますが、基本的に脂肪は全身から落ちていきます。

ですから、太ももの筋トレばかりをしてしまうと太ももが太くなることにつながりますので、注意してください。

脂肪燃焼に必要となるホルモンのことを「グルカゴン」というのですが、このホルモンは運動などをして血糖値が下がると「膵臓 = すいぞう」から分泌されカラダ中をめぐります。そして、色々な工程をへて脂肪が落ちていきます。

そのため、太ももを鍛えても太ももにだけグルカゴンの分泌量が増えるわけではないのです。これは、お尻や二の腕の筋トレを行っても同じです。グルカゴンは膵臓から分泌されカラダ中をめぐります。

ですから、現段階では部分痩せはできないと言われています。

ストレッチを行うことも大切

ストレッチを行っても脂肪を落とすことは難しいですが、カラダが硬く「O脚・反り腰・巻き肩・猫背」など姿勢が乱れている方はストレッチを行うことも大切です。

姿勢が改善すると、

- 血流が良くなりカラダの凝りや痛みが軽減する。

- カラダが動かしやすくなる。

などにつながります。

そうなると「疲れにくくなる・フットワークが軽くなる・歩くことが嫌でなくなる・行動範囲が広がる」など、ダイエットを行う上でプラスになります。

また、正しいフォームで筋トレが行いやすくなり、筋トレ効果のアップやケガの予防にもつながります。

下記の記事で「首・背中・胸・お尻・前もも・裏もも・内もも・ふくらはぎ」など、部位ごとに全身のストレッチ方法」について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

以上で「太ももの脂肪を落としたい方へ最適な方法」は終わりです。

脂肪を落としたい方は実践していただければと思います。

首・肩甲骨・股関節・お尻・太ももなど部位ごとに全身のストレッチ方法

当サイトでは「首・肩甲骨・背中・胸・お腹・肘・手首・股関節・太もも・ふくらはぎ・足裏」など、部位ごとに全身をストレッチする方法についても紹介しています。

カラダはつながっていますので「反り腰・猫背・O脚などの不良姿勢」や「肩こり・腰痛・冷えむくみなどのカラダの不調」は、1部位だけを整えるのではなくカラダ全体を整えることが大切です。

下記の記事で、全身のストレッチ方法について詳しく紹介していますので、参考にしていただければと思います。

全身のストレッチ方法はこちら

反り腰・猫背・O脚など姿勢のチェック方法と改善方法

当サイトでは、自分の姿勢がどのように崩れているのか知りたい方へ「不良姿勢のチェック方法」や「反り腰・猫背・O脚」など、不良姿勢の改善方法についても紹介しています。

「姿勢が悪くてお悩みの方」「スタイルを良くしたい方」「肩こり・腰痛・冷えむくみなど、慢性的な症状を改善・軽減・予防したい方」などにオススメです。※姿勢が崩れると慢性的な症状の原因になる。

まとめ

この記事では、外ももの張りを解消したい方へ、

※外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」のストレッチ方法を8種目

※前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」の外側のストレッチ方法を2種目

紹介しました。

外もものストレッチを習慣化しているのに、思うように効果が得られない方は、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」や、お尻の筋肉「中殿筋 = ちゅうでんきん」が衰えていることが考えられますので、これらの筋トレを行うことをオススメします。

また、外もものストレッチは、

※股関節の動きを良くしたい。

※O脚・お尻の横の広がり・反り腰・腰痛・脚が冷えむくみ・膝の外側の痛みを改善予防したい。

方にもオススメです。

なお、太ももの脂肪を落とすことが目的の方は、一般的に言われているように「食事に気をつける」「運動をする」ことが大切です。

運動は「ウォーキング」と「全身の筋トレ」がオススメです。余裕のある方は「筋トレ後に軽めの有酸素運動」を行うと効果的です。

ぜひ参考にしていただければと思います。