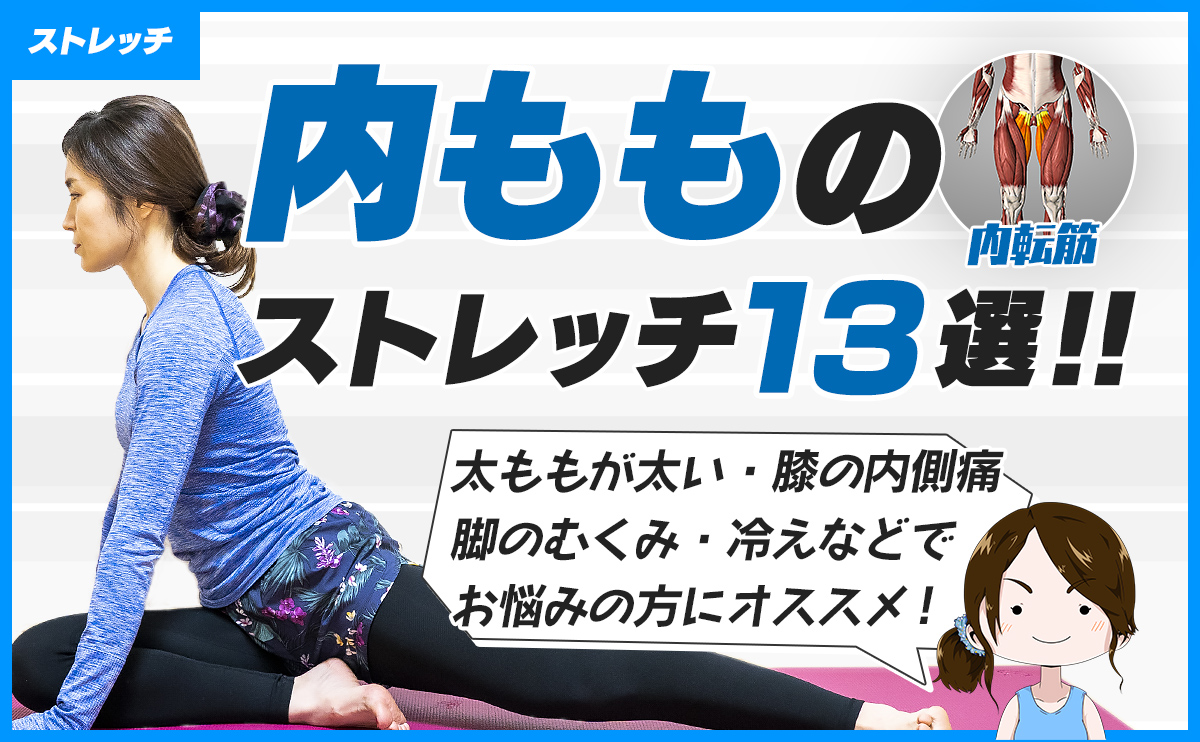

内もも「内転筋」のストレッチ13選!効果的に柔らかくする方法を紹介!

この記事では、専用のストレッチグッズなどを使わずに手軽に行える「内もも(内転筋 = ないてんきん)のストレッチ方法を13種目」紹介します。

「椅子に座ったまま・立ったまま・寝たまま・床で」行える種目を紹介しますので、

- 仕事中

- 授業中

- 休憩中

- 家事の合間

- 外出先

- ベッドの上

- テレビを観ながら

- 筋トレの後

など、その場に合う種目を選んで行うことができます。

また、

についても紹介しますので、

「いつもなんとなく内もものストレッチを行っている方・内もものストレッチを行っているのに思うように効果が得られない方」などは、参考にしてくたさい。

- 股関節・膝の動き改善予防したい方

- 脚の冷え・むくみを改善予防したい方

- 太ももを細くしたい方

- 膝下の内側痛「鵞足炎 = ぞそくえん」を改善予防したい方

- 下半身が疲れやすい方

- 下半身の筋トレやランニングなどを習慣にしている方

など。

この記事を参考にしていただくと、手軽に行える内もものストレッチ方法がわかり、それを実践することで上記のような症状の改善予防につながるはずです。

ぜひご覧ください!

記事の内容

内もものストレッチとは「内転筋」を伸ばすこと

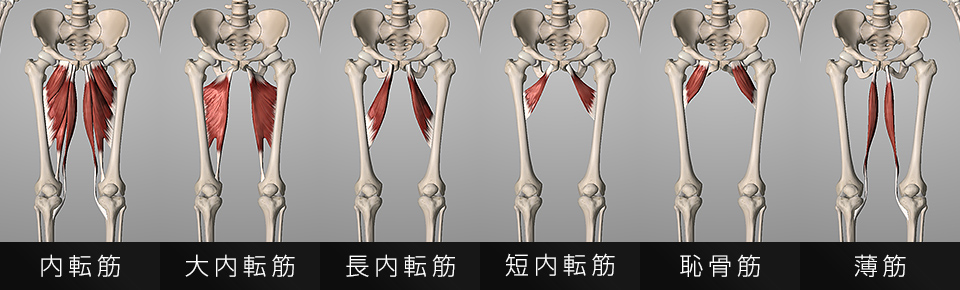

内もものストレッチとは、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」を伸ばすことを言います。

- 大内転筋 = だいないてんきん

- 長内転筋 = ちょうないてんきん

- 短内転筋 = たんないてんきん

- 恥骨筋 = ちこつきん

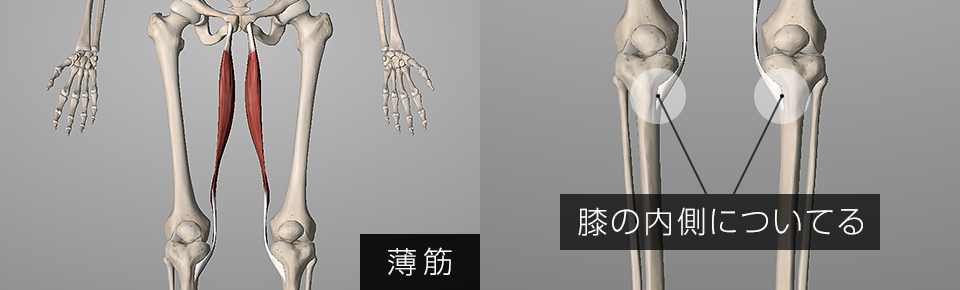

- 薄筋 = はっきん

内転筋が硬くなると、股関節や膝などに影響を与え、

- 股関節や膝の動きが悪くなる。

- 脚が冷えやすくむくみやすくなる。

- 脚がむくむとその分脚が太くなる。

- 膝の内側痛。(鵞足炎 = がそくえん)

などの原因になります。

ですから、上記のような症状でお悩みの方は「内転筋のストレッチ」がオススメです。

また「下半身が疲れやすい方や下半身の筋トレ・ランニングを習慣にしている方」なども、内転筋が硬くならないようにケアすることが大切ですので、この記事で紹介する内転筋のストレッチを実践してみてください。

内ももの筋肉の柔軟度チェック

ここでは、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」の柔軟度のチェック方法を紹介します。

目安ではありますが、自分の内ももの筋肉が硬いかどうか分からない方は参考にしていただければと思います。

骨格や体型、骨折などの障害歴などにより個人差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

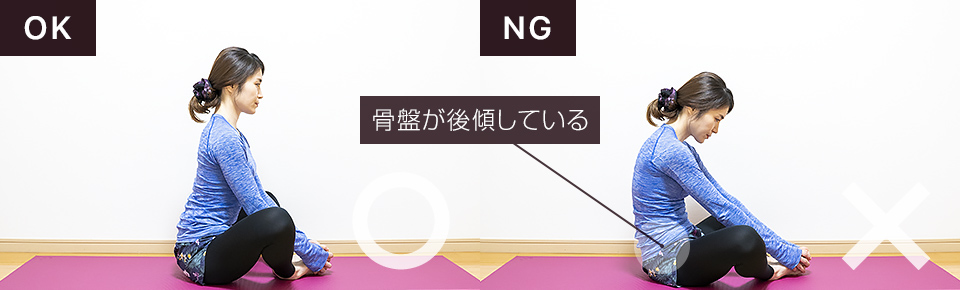

床に座り → 両脚の足裏を引っ付けて → 背すじを伸ばし骨盤をキレイに立てる。※背すじが丸まり骨盤が後ろに倒れないように注意。

適度な柔軟性 = ひざと床の間がこぶし2つくらいあく。

柔軟性不足 = ひざと床の間がこぶし3つ以上あく。

過度な柔軟性 = 床に座って開脚をして脚が180度ひらく。※上の画像では180度ひらいていません。

適度な柔軟性の方は、

硬くならないように、運動後や疲れた時などは内もものストレッチを行うようにしてください。過度な柔軟性を目指すのではなく、適度な柔軟性を維持することを目指しましょう!柔軟性が不足している方は、

内もものストレッチを習慣化してください。2〜3ヶ月後に適度な柔軟性になることを目指しましょう!柔軟性が過度な方は、

股関節が不安定になり、筋肉や関節への負担が大きくなりやすい傾向にありますので、内もものストレッチではなく筋トレを行い股関節の安定を高めてください。下記の記事で内ももの筋トレ方法について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

内もものストレッチ効果を上げる6つのポイント

内ももに限らずストレッチを行う際は、以下6つのことを意識すると効果アップにつながります。

それぞれ簡単に補足します。

1「深い呼吸をゆっくり繰り返す」

ストレッチ効果をアップさせるには、カラダをリラックスさせることが大切です。

そのために、深い呼吸をゆっくり繰り返すようにしてください。(吐く時間を長くする)そうすることで「副交感神経 = ふくこうかんしんけい」の働きをうながすことができ、カラダがリラックスしやすくなります。

逆に呼吸を止めると血圧が上がり、浅く短い呼吸を行うと交感神経が働きやすくなり、カラダがリラックスしにくくなります。

ですから、ストレッチ中は深い呼吸をゆっくり繰り返すようにしましょう!

2「痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす」

反動をつけて筋肉を伸ばしたり、痛いのを我慢して筋肉を伸ばしたり、伸ばした分だけ筋肉が柔らかくなると思われている方が多いですが、それでは逆に筋肉が縮んでしまい伸びづらくなる傾向にあります。

このことを「伸張反射 = しんちょうはんしゃ」というのですが、筋肉にはセンサーみたいなものがあり、急に伸ばされたり痛いくらい伸ばされたりすると「筋肉が切れてしまう!」と感じ、逆に縮んでしまう性質を持っています。

ですから、筋肉は伸びているけど我慢するほど痛くない「痛気持ちいい」を目安に伸ばすようにしましょう!

3「15〜30秒キープする」

5秒程度筋肉を伸ばしてストレッチを終える方がいますが、それでは筋肉の緊張が抜けきらず効果的とは言えません。

筋肉は15〜30秒伸ばし続けることで緊張が抜け伸びやすくなり、30秒以上伸ばしても効果にあまり差はないと言われています。

ですから、ストレッチのポーズをとってから15〜30秒キープするようにしましょう!

また、痛気持ちいい程度伸びた状態から数え始めるようにしてください。筋肉が伸びていない状態で数えはじめても15〜30秒キープしたことにはなりません。

4「硬い部分を優先的に伸ばす」

筋肉の柔軟性のアンバランスな状態が「カラダの不調(腰痛・肩こりなど)や姿勢の崩れ(猫背・反り腰など)」につながります。

ですから「右脚と左脚の内ももで硬い方・伸ばす角度を変えて硬い部分」を優先的に行うとアンバランスな状態が解消されやすくなり効果的です。

5「カラダが温かい時に行う」

湯船につかった後などカラダが芯から温まった状態でストレッチを行うと、筋肉が伸びやすくなりますのでストレッチ効果のアップにつながります。

必ずカラダが芯から温まった状態でストレッチを行う必要はありませんが、筋肉が伸びづらい方などはオススメです!

6「できる限り毎日おこなう」

硬くなった筋肉は、1日2日ストレッチを行っただけでは柔らかくすることは難しいです。

ストレッチ後は効果があらわれても時間が経つとストレッチ前の状態に戻ってしまう傾向にあります。※習慣化することで効果が持続し、姿勢や痛みの改善・軽減に近づく。

また、筋トレのように「週に2・3回を30〜60分」時間をかけて行うのではなく、毎日1種目2種目だけでも行うほうが効果的です。

「出勤前・就寝前・休憩時間・合間時間・仕事終わり・お風呂上がり」など、できるタイミングで構いませんので習慣化できるように頑張ってください。

お風呂上がりなどカラダが温かい時がオススメです!

以上で「内もものストレッチ効果を上げる6つのポイント」は終わりです。

内もも「内転筋」のストレッチ方法を13種目紹介

それでは、内もも「内転筋 = ないてんきん」のストレッチ方法を下記の順番で13種目紹介します。

下記に「効果的にストレッチを行うためのポイント・頻度・タイミング」などについてまとめましたので、参考にしてください。

▼ 効果的にストレッチを行うためのポイント

※深い呼吸をゆっくり繰り返す。(吐く時間を長くする)

※ストレッチのポーズをとって約30秒キープする。

※痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

※硬い部位を優先的に伸ばす。 ▼ セット数1種目あたり1〜3セットを目安に行う。

▼ 種目数・頻度

内もも「内転筋」が硬い方は1種目でもいいので、できる限り毎日おこなう。※この記事で紹介するストレッチを全部おこなう必要はありません。目安としてストレッチ強度を3段階に分けて紹介しているので、柔軟性に自信のない方は強度の低い種目から始める。※強度はあくまでも目安。

▼ タイミング

ライフスタイルに合わせてできる時に行う。オススメはお風呂上がり。 ▼ 注意事項

※ストレッチ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※ストレッチ後に現在かかえている症状が悪化したら以後控える。 ▼ 補足

ストレッチを行う前に脚を動かしたり前屈したりするなど内ももの状態を覚えておくと、ストレッチ後に効果があらわれたのか分かりやすくなる。

1「椅子に座ったまま内転筋のストレッチ」

椅子に浅く座り → 右脚を横に伸ばし、かかとを床につけて → 両手を左膝に乗せて → 右脚の内転筋が伸びるように、上半身を左にひねりながら前に倒し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内転筋も行う。

※お腹を左脚の太ももに近づけるように股関節を軸に上半身を前に倒す。

※上半身を左にひねると同時に右足を床につけて正面に向ける。

※上半身を前に倒す角度を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

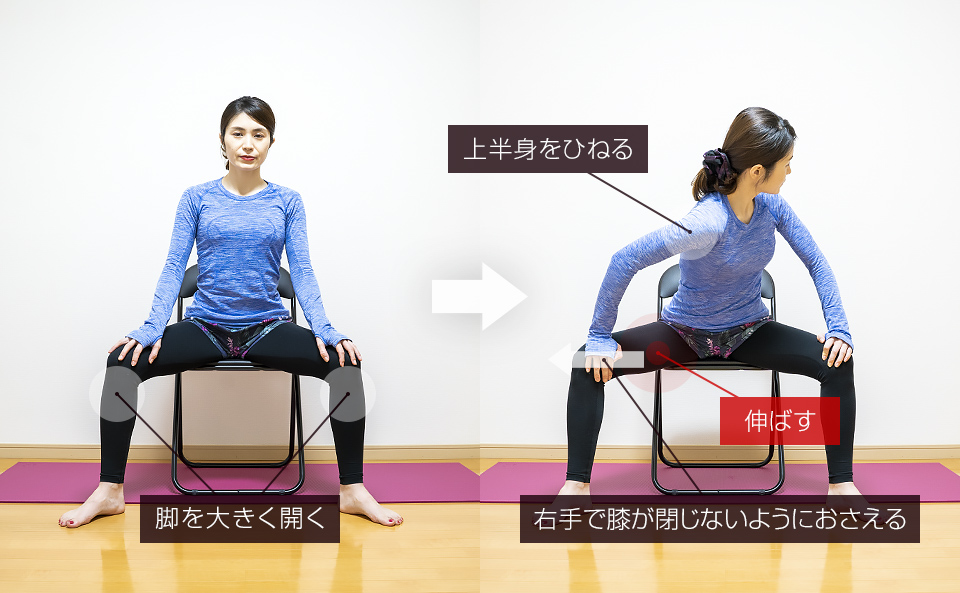

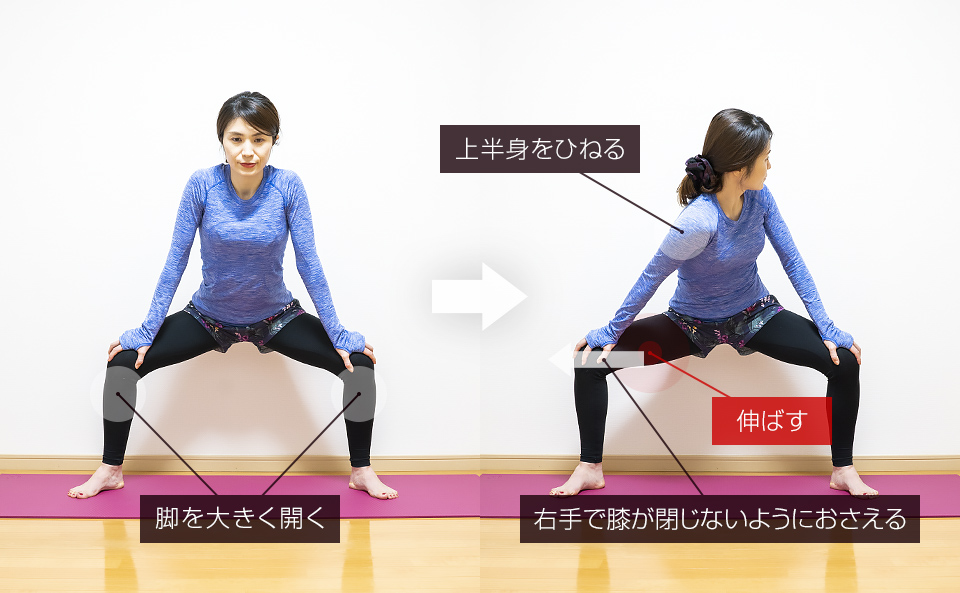

2「椅子に座ったまま内転筋のストレッチ2」

椅子に浅く座り → 脚を大きく開いて → 両手を両膝に乗せて → 右脚の内転筋が伸びるように上半身を左にひねり、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内転筋も行う。

※上半身を左にひねる際に、右手を膝の内側におき右膝が閉じないようにおさえる。

※上半身のひねり方を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

3「立ったまま内転筋のストレッチ1」

椅子の左側に立ち → 右足を座面に乗せて → 右脚の内転筋が伸びるように左脚の位置を調整し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内転筋も行う。

※つま先を正面に向ける。

※左脚の位置や体重のかけ方を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

4「立ったまま内転筋のストレッチ2」

足を大きく開き → 両手を両膝に乗せて、中腰になり → 右脚の内転筋が伸びるように上半身を左にひねり、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内転筋も行う。

※上半身を左にひねる際に、右手を膝の内側におき右膝が閉じないようにおさえる。

※上半身のひねり方を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

5「立ったまま内転筋のストレッチ3」

足を大きく開き → 両手を両膝に乗せて → 右脚の内転筋が伸びるように、体重を左に乗せ右膝を伸ばし、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内ももも行う。

※体重のかけ方を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

6「床に座って内転筋のストレッチ1」

床に座り → 足裏を合わせて → 両脚の内転筋が伸びるように上半身を前に倒し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。

※お腹を床に近づけるように股関節を軸に上半身を前に倒す。

※上半身を前に倒す角度でを調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

7「床に座って内転筋のストレッチ2」

あぐらをかいて → 右脚を右に伸ばし → 両手をカラダの前について → 右脚の内ももが伸びるように上半身を前に倒し、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内ももも行う。

※右足のカカトを床につけてつま先を立てる。

※お腹を床に近づけるように股関節を軸に上半身を前に倒す。

※上半身を前に倒す角度を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす

8「床に座って内転筋のストレッチ3」

あぐらをかいて → 右脚を右に伸ばし → 両手をカラダの前について → 右脚の内転筋が伸びるように上半身を左にひねり、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内ももも行う。

※上半身を左にひねる際に右脚を内側にねじる。

※上半身のひねる角度や体重のかけ方を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

9「四つんばいで内転筋のストレッチ1」

10「四つんばいで内転筋のストレッチ2」

四つん這いになり → 右脚を右に伸ばし → 右脚の内転筋が伸びるようにお尻を床に近づけて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内ももも行う。

※つま先は正面に向ける。

※お尻を床に近づける距離を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

11「寝たまま内転筋のストレッチ1」

仰向けになり → 足裏を合わせて → 両手を内ももにおき → 両脚の内転筋が伸びるように両膝を開き、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。

※膝の開く角度を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

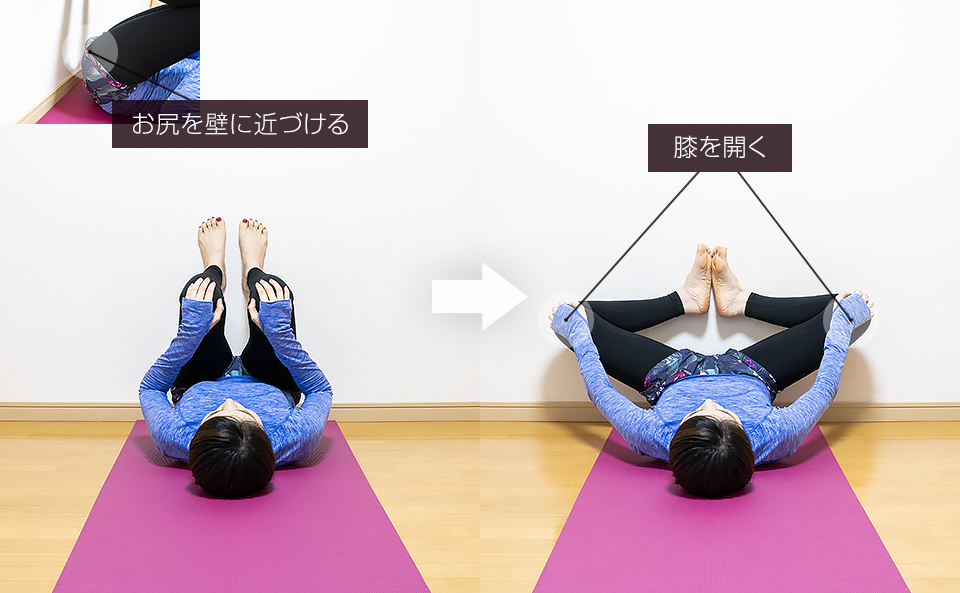

12「寝たまま内転筋のストレッチ2」

壁の前で仰向けになり → 両膝を曲げて、脚を持ち上げて → 足裏を合わせて → 足とお尻を壁につけて → 両手を両膝におき → 両脚の内転筋が伸びるように手で膝を開いて、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。

※膝の開く角度を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

13「寝たまま内転筋のストレッチ3」

うつ伏せになり → 右膝を曲げて外側に開き → 両手を床について → 右脚の内転筋が伸びるように上半身を起こし、適度に伸びるところで15秒〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。同じように左脚の内転筋も行う。

※膝を外側に開く角度を調整して痛気持ちいいを目安に伸ばす。

※上体を起こす際に腰に痛みが出る方は控える。

以上で「内もも(内転筋)のストレッチ方法の紹介」終わりです。

ストレッチ後に「脚が軽くなった・動かしやすくなった」「現在かかえている症状が軽くなった」など効果を得られた方は頑張って続けてみてください。

一方で、ストレッチを行っているのに効果を感じない方は「ストレッチのやり方が悪い」「内転筋が凝り固まっている」「内転筋以外に原因ある」などが考えられますので、

をご覧ください。

内もも「内転筋」のストレッチ効果を上げるオススメのマッサージグッズを4つ紹介

内転筋が凝り固まっている方は、内転筋のストレッチを行っても伸びにくいことがあります。

そのような時はあらかじめ内ももの筋肉をマッサージしてからストレッチを行うと伸びやすくなり効果的です。

そこでここでは、自宅で簡単に行えるオススメのマッサージグッズを4つ紹介します。

1「フォームローラー」

フォームローラーとは「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

下記画像のように、内ももを乗せてコロコロ転がすと、指を使うことなく簡単に内もものマッサージが行えます。

フォームローラーはセルフマッサージグッズの定番です!

下記の記事で「フォームローラーの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

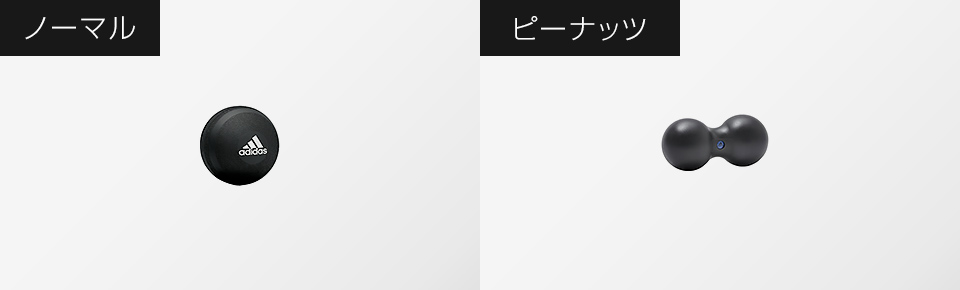

2「マッサージボール」

マッサージボールとは、フォームローラーと同じように「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

マッサージボールの特徴

- ノーマルタイプと、ボールが2つくっついたピーナッツタイプがある。

- フォームローラーよりピンポイントでマッサージができる分、刺激が強い。

- 「首・胸・肩甲骨まわり・おしりの奥・すね・足裏」のマッサージに向いている。

- フォームローラーより安い。

など。

下記画像のように、マッサージボールに内ももを乗せてコロコロ転がすと、指を使うことなく簡単に内もものマッサージが行えます。

「マッサージグッズを安くで購入したい方・ピンポイントでマッサージを行いたい方」などは、マッサージボールがオススメです!

下記の記事で「マサージボールの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

3「マッサージスティック」

マッサージスティックとは、フォームローラーやマッサージボールと同じように「筋肉をケアする(柔らかくする・柔軟性を保つ)」マッサージグッズです。

マッサージスティックの特徴

- 手で持ってマッサージを行うため、負荷の調整が簡単・低負荷でマッサージができる。

- 座ってマッサージができる。

など。

下記画像のように、マッサージスティックを手で持ち内ももにあててマッサージを行います。

「座ってマッサージを行いたい方・フォームローラーやマッサージボールだと痛い方」などは、マッサージスティックがオススメです!

下記の記事で「マッサージスティックの使い方」について詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

4「ストレッチポール」

ストレッチポールとは「姿勢改善」を目的としたエクササイズグッズです。

ストレッチポールの特徴

- 自宅で一人で姿勢改善を目的としたエクササイズが行える。

- 基本的に仰向けに乗って使用するエクササイズグッズですが、フォームローラーのようにマッサージを行うこともできる。

など。

下記画像のように、ストレッチポールに内ももを乗せてコロコロ転がすとフォームローラーと同じように、指を使うことなく簡単に内もものマッサージが行えます。

マッサージだけではなく「効率よく姿勢を改善したい方」は、ストレッチポールがオススメです!

下記の記事で「ストレッチポールの効果・口コミ・使い方」などについて詳しく紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

以上で「内もも(内転筋)のストレッチ効果を上げるオススメのマッサージグッズの紹介」は終わりです。

内もも「内転筋」のストレッチがオススメな方 + 他にオススメな方法

冒頭でもお伝えしましたが、内転筋のストレッチは下記のような方にオススメです。

ここでは、なぜ上記のような方に内転筋のストレッチがオススメなのか、その理由について簡単に説明します。

また、上記のような症状は内転筋が硬くなることだけが原因とは限りませんので、他にオススメな方法についても紹介します。

股関節・膝の動きを良くしたい方

人間のカラダは筋肉が伸び縮みすることで動いており、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」は、脚を内側に閉じる(股関節の内転 = ないてん)動きに大きく関わっています。

他にも補助的ではありますが、

- 太ももを持ち上げる(股関節の屈曲 = くっきょく)

- 脚を後ろに反らせる(股関節の伸展 = しんてん)

- 脚を内側にねじる(股関節の内旋 = ないせん)

- 脚を外側にねじる(股関節の外旋 = がいせん)

- 膝を曲げる(膝の屈曲 = 屈曲)

などの動きにも関わっており、内転筋が硬くなると股関節や膝の動きが悪くなる原因になります。

ですから、股関節や膝の動きが悪い方は内転筋が硬いことが考えられますので、内転筋のストレッチを行い筋肉が柔らかくなると股関節・膝の動きの改善・軽減・予防につながります。

また、股関節の動きが悪い方は「股関節のストレッチ」、膝の動きが悪い方は「前もも・裏もも・外もも・ふくらはぎの筋肉のストレッチ」もオススメです。※前もも・裏もも・外もも・ふくらはぎの筋肉は膝の動きに大きく関わっている。

下記の記事でそれぞれストレッチ方法について詳しく紹介していますので、股関節や膝の動きを改善したい方はご覧ください。

脚の冷え・むくみを改善予防したい方

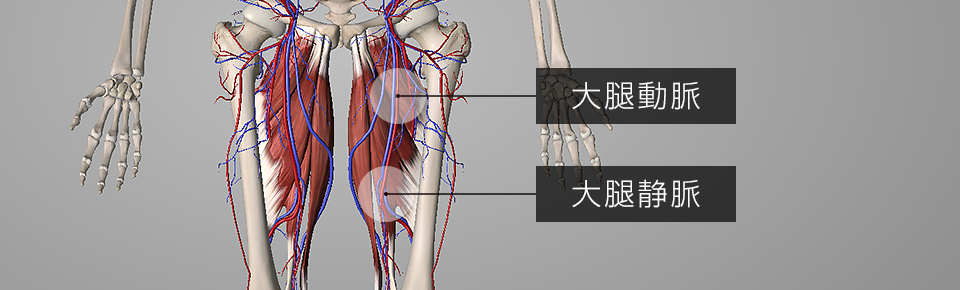

内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」の前側には大きな血管が通っており、内転筋が硬くなると血管が圧迫され血流が悪くなる傾向にあります。

大腿動脈は「熱エネルギーを運ぶ」大腿静脈は「余分な水分が体内に溜まらないようにする」役割を持っていますので、血流が悪くなるとその役割をしっかり果たせなくなり、脚の冷え・むくみの原因になります。

ですから、脚の冷え・むくみでお悩みの方は内転筋が硬くなっていることが考えられますので、内転筋のストレッチを行い筋肉が柔らかくなると脚の冷え・むくみの改善・軽減・予防につながります。

また、反り腰やO脚になると血管が圧迫されやすくなり脚の冷え・むくみの原因になりますので、内転筋のストレッチを行っているのに改善しない方は反り腰やO脚になっている可能性があります。

下記の記事で「反り腰・O脚の改善方法・確認方法」について詳しく紹介していますので、脚の冷え・むくみを改善したい方はご覧ください。

膝下の内側痛「鵞足炎」を改善予防したい方

冒頭でもお伝えしましたが、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」は5つの筋肉で構成されています。

この中の「薄筋 = はっきん」は、膝の内側についており、硬くなると「膝に体重をかけた時・膝の曲げ伸ばしをした時」などに、膝の内側の骨と筋肉が擦れ合い、そして、ひどくなると炎症を起こし膝下の内側痛の原因になります。

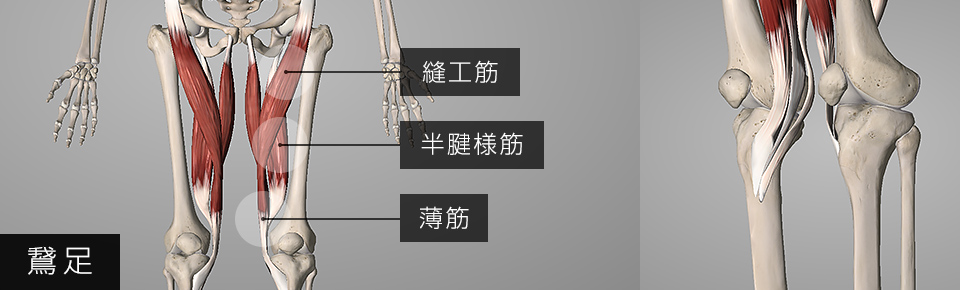

※このことを「鵞足炎 = がぞくえん」という。

太ももの前側についている筋肉「縫工筋 = ほうこうきん」太ももの裏側の筋肉「半腱様筋 = はんけんようきん」薄筋、3つの筋肉をまとめた言葉です。

この3つの筋肉は共に膝下の内側についており、その部分がガチョウの足に似ていることから「鵞足」と言われています。

この部分が炎症を起こし痛みが出ることを鵞足炎と言い、薄筋が原因で起こることが多いです。

ですから、膝の内側痛でお悩みの方は、薄筋が硬くなっていることが考えられますので、内転筋のストレッチを行い薄筋が柔らかくなると膝下の内側の痛み「鵞足炎」の改善・軽減・予防につながります。

痛みがひどくてストレッチができない方は「湯船に浸かった後などカラダが温かい時にストレッチを行い・手でもみほぐす」などで対応してみてください。

太ももを細くしたい方

太ももが太くなる原因として「むくみ・脂肪」が上げられます。

「脚の冷え・むくみの改善予防」のところでお伝えしましたが、内もものストレッチを行うと、脚のむくみの改善・軽減・予防につながりますので、むくみが原因で太ももが太い方は、内転筋のストレッチを行うと太ももが細くなる効果が期待できます。

しかし、脂肪を落とすことは難しいです。

当たり前ですが、脂肪を落とすには1日のカロリー量が「消費カロリー > 摂取カロリーを」になる必要があります。

内転筋のストレッチを行っても摂取カロリーを減らすことも消費カロリーを増やすことも難しいため、脂肪を落とすことはできないといえます。

脂肪を落とすには、一般的に言われているように食事に気をつけて運動をすることが大切です。

下記の記事で脂肪を落とすオススメの方法について詳しく紹介していますので、太ももの脂肪を落としたい方はご覧ください。

以上で「内もも(内転筋)のストレッチ効果 + 他にオススメな方法」は終わりです。

症状の原因となっている筋肉は内転筋以外にもありますので、その筋肉も一緒にケアすると改善予防に近づきます。ぜひ参考にしていただければと思います。

首・肩甲骨・股関節・お尻・太ももなど部位ごとに全身のストレッチ方法

当サイトでは「首・肩甲骨・背中・胸・お腹・肘・手首・股関節・太もも・ふくらはぎ・足裏」など、部位ごとに全身をストレッチする方法についても紹介しています。

カラダはつながっていますので「反り腰・猫背・O脚などの不良姿勢」や「肩こり・腰痛・冷えむくみなどのカラダの不調」は、1部位だけを整えるのではなくカラダ全体を整えることが大切です。

下記の記事で、全身のストレッチ方法について詳しく紹介していますので、参考にしていただければと思います。

全身のストレッチ方法はこちら

反り腰・猫背・O脚など姿勢のチェック方法と改善方法

当サイトでは、自分の姿勢がどのように崩れているのか知りたい方へ「不良姿勢のチェック方法」や「反り腰・猫背・O脚」など、不良姿勢の改善方法についても紹介しています。

「姿勢が悪くてお悩みの方」「スタイルを良くしたい方」「肩こり・腰痛・冷えむくみなど、慢性的な症状を改善・軽減・予防したい方」などにオススメです。※姿勢が崩れると慢性的な症状の原因になる。

まとめ

内もものストレッチとは「内転筋 = ないてんきん」を伸ばすことを言います。

内転筋が硬くなると、

- 脚の冷えむくみ。

- 脚がむくむと太ももが太くなる。

- 股関節や膝の動きが悪くなる。

- 膝の内側痛(鵞足炎 = がそくえん)

などの原因になりますので、このような症状でお悩みの方は内転筋のストレッチがオススメです。

この記事では「椅子に座ったまま・立ったまま・寝たまま・床で」行える内転筋のストレッチ方法を13種目紹介していますので、「仕事中・授業中・休憩中・家事の合間・ベッドの上・テレビを観ながら・外出先」など、その場に応じて種目を選んで行っていただければと思います。

ぜひ実践してみてください。