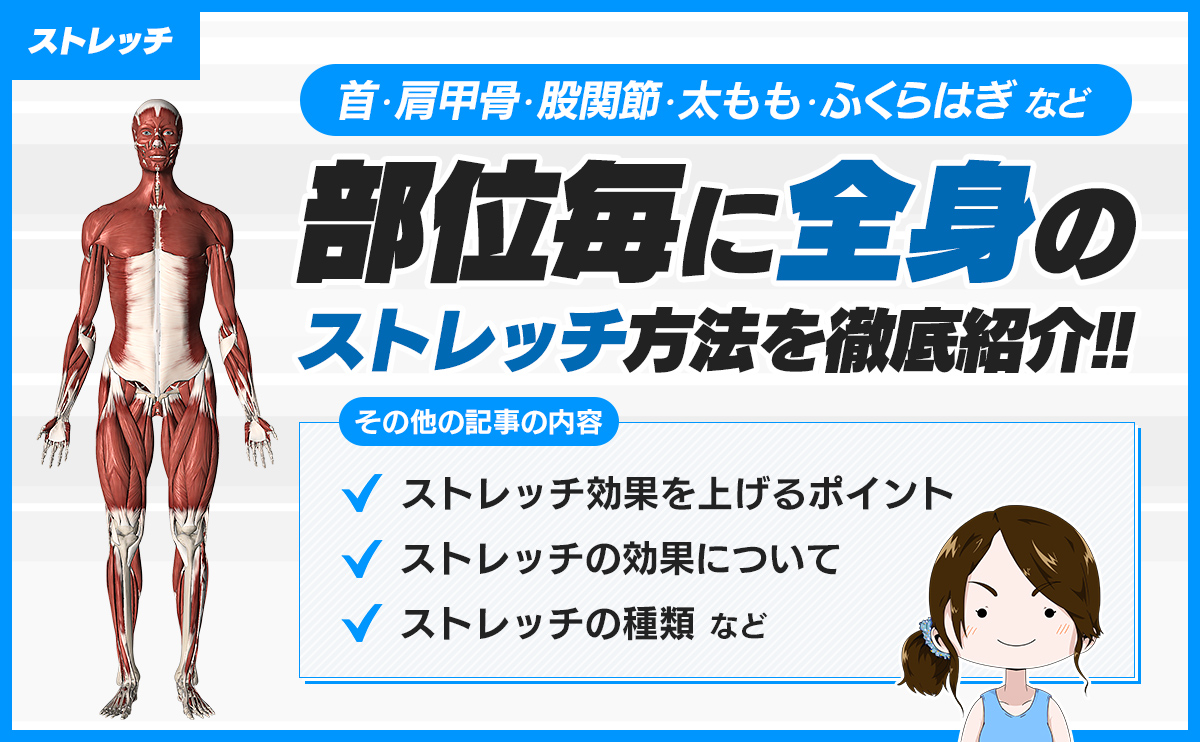

全身のストレッチのやり方と効果アップのポイントを徹底紹介!

・思うように効果がでない。ストレッチ効果を上げる方法を知りたい。

このような方へ、

- 「首・肩甲骨・胸・股関節・おしり・太もも・ふくらはぎ・足裏」など、全身のストレッチのやり方。

- ストレッチ効果を上げる6つのポイント。

などについて紹介します。

いつもなんとなくストレッチを行っている方は、ポイントをおさえて行うと効果アップが期待できます。

専用の器具なしで行えるストレッチ方法を紹介しますので、今日からでもすぐに始められます。ぜひ実践してみてください!

記事の内容

ストレッチは大きく2種類に分けられる

ストレッチは大きく2種類に分けられます。

それぞれ簡単に補足いたします。

静的ストレッチ

静的ストレッチとは、一般的に知られている反動をつけずにゆっくり筋肉を伸ばすストレッチのことです。※筋肉の柔軟性を上げる・維持する目的がある。

運動に慣れてない方や体力に自身がない方でも、安全に筋肉を伸ばすことができます。

「仕事で疲れた時・筋トレの後・就寝前」などにオススメ。

この記事では静的ストレッチのやり方・効果を上げるポイントについて紹介します!

動的ストレッチ

動的ストレッチとは、カラダを繰り返し動かしながら筋肉を伸び縮みさせるストレッチのことです。

体温が上がり関節の動きが良くなる効果がありますので、トレーニング前のウォーミングアップに向いています。

また、出勤前などにもオススメです。

なお、少し興奮状態になりますので、就寝前は不向きです。

動的ストレッチについては、下記の記事で詳しく紹介していますので興味のある方はぜひご覧ください。

ストレッチの効果について

ストレッチは下記のような効果が期待できます。

それぞれ簡単に補足いたします。

姿勢の崩れ・慢性的な症状の改善予防

「反り腰・猫背・O脚」など姿勢の崩れや「肩こり・腰痛・股関節痛」など慢性的な症状の主な原因は、筋肉が硬くなることです。

例えば、

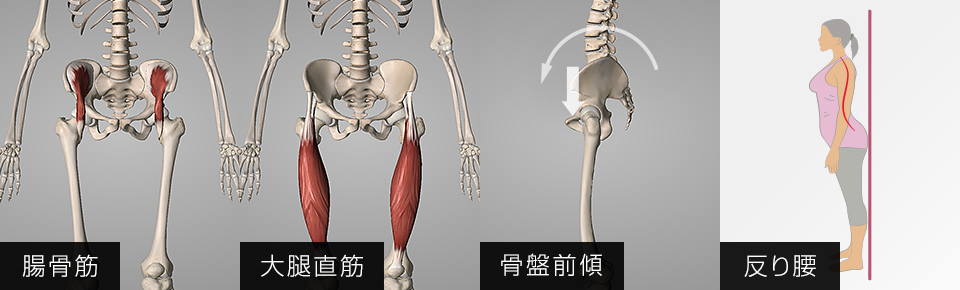

前ももの筋肉「大腿直筋 = だいたいちょっきん」や、骨盤の内側についている筋肉「腸骨筋 = ちょうこつきん」が硬くなると、骨盤が前傾し反り腰の原因になる。

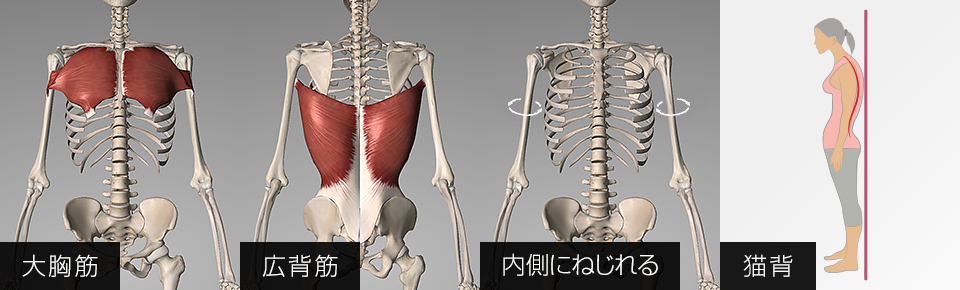

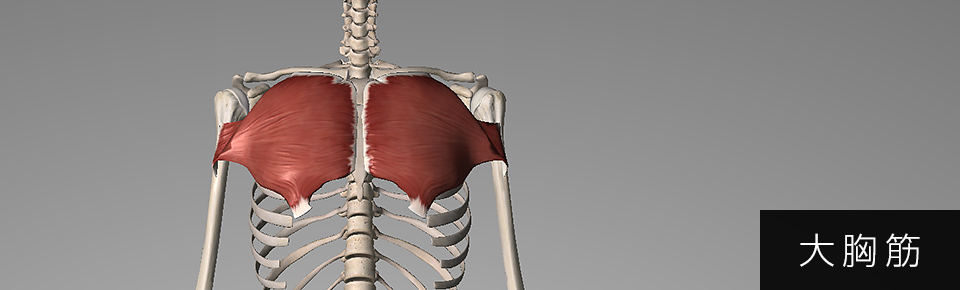

胸の筋肉「大胸筋 = だいきょうきん」や、背中の筋肉「広背筋 = こうはいきん」が硬くなると、腕が内側にねじれ「巻き肩・猫背」の原因になる。

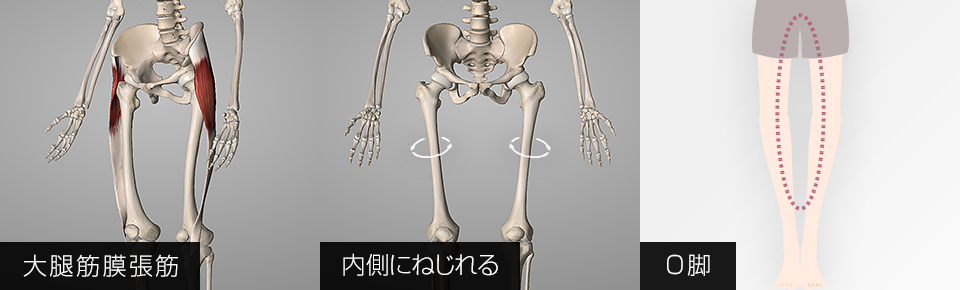

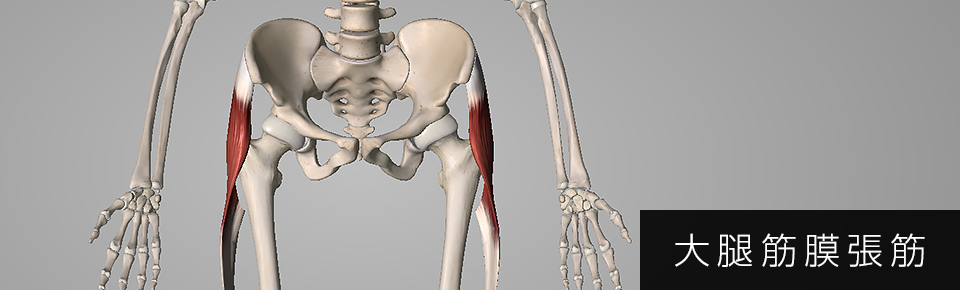

外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」が硬くなると、脚が内側にねじれO脚・XO脚の原因になる。

そして、反り腰・巻き肩・猫背・0脚・XO脚になると「腰や股関節への負担が大きくなり腰痛・股関節痛」「肩や首への負担が大きくなり肩こり・首こり」「脚の血液循環が悪くなり脚の冷え性・むくみ」などの原因になります。

ですから、姿勢が崩れている・症状が慢性化している方は、筋肉が硬くなっていることが考えられますので、その筋肉のストレッチを行い柔らかくすると改善の効果が期待できます。

姿勢が崩れている方は、硬くなっている筋肉もあれば衰えている筋肉もありますので、ストレッチだけではなく筋トレを行い鍛えることも大切です。

どの筋肉が硬くて衰えているかわからない方は「[太文字]反り腰・猫背・O脚など姿勢のチェック方法を改善方法[/太文字]」をご覧ください。(下へ移動します)

カラダが動かしやすくなる

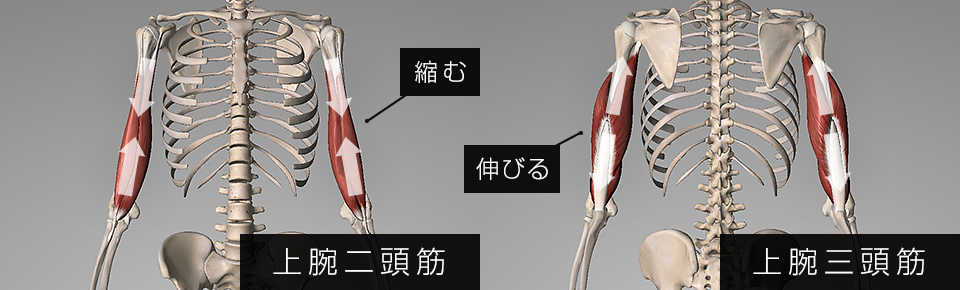

人間のカラダは筋肉が伸び縮みすることで動いていますので、筋肉が硬くなるとカラダが動かしづらくなります。

例えば、

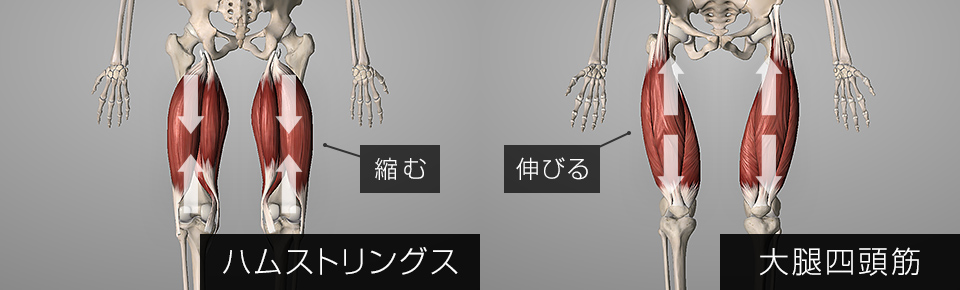

肘を曲げる時は、二の腕の表側の筋肉「上腕二頭筋 = じょうわんにとうきん」が縮み、二の腕の裏側の筋肉「上腕三頭筋 = じょうわんさんとうきん」が伸びる。

膝を曲げる時は、太ももの裏側の筋肉「ハムストリングス」が縮み、太ももの表側の筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」が伸びる。

このように、筋肉が伸び縮みすることでカラダは動いていますので、筋肉が硬くなるとカラダが動かしにくくなります。

ですから、硬い筋肉を柔らかくするとカラダが動かしやすくなる効果が期待できます。

以上で「ストレッチの効果」は終わりです。

ダイエット効果について

結論から言うと、ストレッチに直接的なダイエット効果は期待できません。

当たり前の話ですが、ダイエットを行うには1日のカロリー量をアンダーカロリー、つまり消費カロリーが摂取カロリーを上回る必要があります。

ストレッチを行っても、消費カロリーを増やすことも摂取カロリーを減らすことも難しいため、ダイエット効果は期待できないと言えます。

しかし、姿勢が崩れている方や慢性的な症状がある方は、ストレッチを行い姿勢や症状が改善・軽減することで、日常生活において動くことが苦でなくなり、行動範囲が広がるなど、太りにくい生活環境へ変わる可能性はあります。

ストレッチに直接的なダイエット効果は期待できませんが、間接的にダイエットを行う上でプラスに働くことは十分に考えられます。

ちなみに、ダイエットを行うには一般的に言われているように食事に気をつけることが最も重要です。

運動を行っても、消費されるカロリーの量は全体の30%にも満たないため、食事に気をつけることは必須です。

そして、短期間で行うのではなく無理なく長く続けていくことが大切になります。なぜなら、痩せられたとしても2〜3ヶ月でやめてしまうとリバウンドし元の体型に戻りやすくなるからです。

最低でも1年続けることで体型を維持するのが簡単になっていくと言われています。

› 参考文献

下記にダイエット初心者へ、食事で意識することについてまとめましたので、参考にしてみてください。

▼ 控えたい物

・ジャンクフード

・加工食品(スナック菓子・清涼飲料水・菓子パン・カップ麺など)

・小麦粉を使った食品(パン・ラーメン・パスタなど)

・アルコール ▼ オススメの食べ物

・サツマイモ・じゃがいも・オートミール・玄米など

・野菜・海藻・きのこなど

・魚・貝類・肉・卵など

・味噌・キムチ・納豆・漬物など ▼ 間食に食べたい物

・ナッツ

・ダークチョコレート

・果物 ▼ 心がけること

・外食を減らし自炊を増やす。

・健康な物を食べる。

・ダイエットを意識しすぎず健康に目を向ける。

・短期的に取り組むのではなく習慣化することを心がける。

・できる限りタンパク質を1日に「体重 × 1〜2g」摂る。

・原材料のわからないものは避ける。

・同じカロリーでも栄養価の高い物を食べる。

・栄養が偏らないようにする。(同じものばかり食べすぎない)

・ストレスを溜めない。

・睡眠時間を6〜8時間とる。

・無理をしない。ザックリですが以上です。

急に食生活を変えてしまうと「体調を壊す・長く続かない」などの原因になりますので、少しづつ変えていくようにしましょう!

ストレッチ効果を上げる6つのポイント

ストレッチ効果を上げる6つのポイントについてまとめましたので「いつも何となくストレッチを行っている方」「思うようにストレッチ効果が得られない方」などは、参考にしていただければと思います。

1「呼吸を止めないようにする」

ストレッチ効果を上げるには、カラダがリラックスした状態で行うことが大切です。そのためには呼吸を止めなようにします。

カラダが硬い方や筋力が低下している方などは、ストレッチのポーズが上手くとれず無意識に力が入り「一時的に呼吸を止めたり、呼吸が乱れたり」してしまいがちです。このような状態ではカラダはリラックスせず、逆に筋肉が緊張し思うような効果は得られません。

しかし、上記のような時でも呼吸を止めずにストレッチを行うと、無意識に入った力が抜けてカラダがリラックスしやすくなります。

呼吸の仕方が大切!

浅く短い呼吸を早く行うのではなく、深く長い呼吸をゆっくり行うようにします。(吐く時間を長くする)

そうすることで、リラックス効果を上げてくれる「副交感神経 = ふくこうかんしんけい」の働きを促すことができ、よりカラダがリラックスしやすくなります。

ストレッチ中に「気がづいたら呼吸を止めている」という方は呼吸を意識してみてください。

副交感神経とは、自律神経の1つでカラダをリラックスさせてくれる神経のことです。主に夕方から夜にかけて働きます。自律神経にはもう一つ「交感神経 = こうかんしんけい」があり、活発に行動する日中に働きます。

2「痛気持ちいい範囲内で行う」

ストレッチ効果を上げるには、筋肉を程よく適度に伸ばすことが大切です。そのためには痛気持ちいい範囲内で筋肉を伸ばすようにします。

普段動かしている範囲内で筋肉を伸ばしても意味がありませんし、痛いのを我慢して無理に筋肉を伸ばしたり、反動をつけて一瞬だけ筋肉を伸ばしたりすると、筋肉を傷つけてしまうおそれがあります。

また、筋肉は急激に伸びると「切れてしまう!」と感じ、反射的に縮もうと働いてしまう性質を持っています。このことを「伸張反射 = しんちょうはんしゃ」というのですが、筋肉が縮んでしまうため、逆に伸びづらくなるおそれがあります。

ですから、普段よりも筋肉が伸びた状態で痛気持ちいいと感じられる範囲内で行うのが理想です。

3「硬い部分を優先的に行う」

ストレッチ効果を上げるには、硬い部分を優先的に行うことが大切です。

右と左・表と裏など、筋肉の柔軟性のアンバランスな状態が、姿勢の崩れや慢性的な症状など、カラダの不調につながっています。

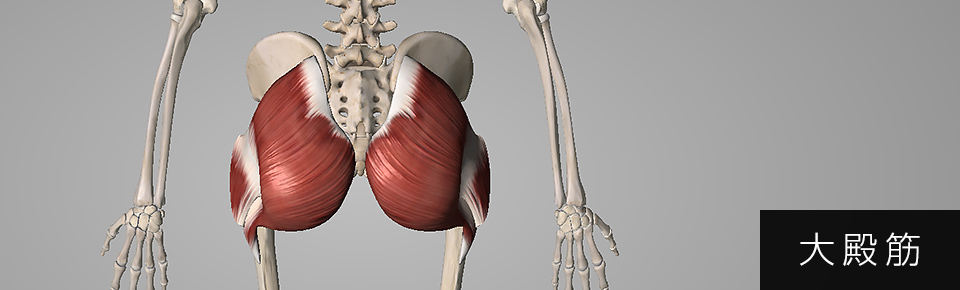

例えば、おしりの筋肉「大臀筋 = だいでんきん」が左右で硬さが違うと骨盤の歪みの原因になります。

ですから、硬い部分・硬い筋肉を優先的にストレッチを行うと筋肉の柔軟性のバランスが整いやすく効果的です。

4「ポーズをとって約15〜30秒キープする」

ストレッチ効果を上げるには、痛気持ちいい範囲内で約15〜30秒キープすることが大切です。

3秒・5秒など伸ばす秒数が短いと、しっかり筋肉を伸ばすことができずストレッチ効果をなかなか得ることができません。筋肉は痛気持ちいい範囲内で約15〜30秒キープすることで、緊張がとれしっかり伸ばすことができるのです。

そして、痛気持ちいいと感じられるポーズをとってから数えはじめることも大切です。完全にポーズをとる前から数え始めても15〜30秒キープしたことにはなりません。

また、30秒以上伸ばしても効果はあまり変わらないという研究結果があるそうですので「約15〜30秒キープを1セットにして、一度筋肉を緩めてから2セット目へ」という流れで行うと効率的です。

5「ストレッチを習慣化する」

ストレッチ効果を上げるには、ストレッチを習慣することが大切です。

カラダが硬い方や忙しい方、思うように効果が得られない方などは、ストレッチを習慣化できない方が多いです。

週に1回、30分・1時間など長い時間かけてストレッチを行うより、3分・5分など短い時間でも毎日行うほうが効果的です。ですから、毎日おこなうことをオススメします。

1日に1回はストレッチを行わないとカラダがスッキリしないと思えるようになることが理想です。

6「カラダが温まった状態で行う」

カラダが芯から温まっている状態でストレッチを行うと効果的です。

必ず「カラダを芯から温めないといけない」というわけではありませんが、カラダが芯から温まると、運動不足や疲労の蓄積で硬くなった筋肉がゆるみやすくなるため、筋肉が伸びやすくなります。

ですから、湯船につかったお風呂上がりなどに行うと効果的です。

逆にカラダが冷たくなっている起床時は注意が必要です。カラダが冷えている状態でストレッチを行うとカラダを傷めるおそれがあります。

朝はカラダを繰り返し動かしながら行う「動的ストレッチ」がオススメです!

体温が上がり関節の動きが良くなります。

下記の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

以上で「ストレッチ効果を上げる6つのポイント」は終わりです。

ちょっとしたことのように感じるかもしれませんが、ストレッチ効果を上げるために大事なことですので、ぜひ取り入れてみてください。

部位ごとに全身のストレッチのやり方の紹介

それでは、部位ごとに全身のストレッチのやり方を紹介します。

下記に「効果的にストレッチを行うためのポイント・注意事項」についてまとめましたので、参考にしてください。

▼ 効果的にストレッチを行うためのポイント

※深い呼吸をゆっくり繰り返す。

※ストレッチのポーズをとって15〜30秒キープする。

※痛気持ちいいを目安に筋肉を伸ばす。

※硬い部分を優先的に伸ばす。 ▼ 注意事項

※ストレッチ中に気分や体調が悪くなったらすぐに中止する。

※ストレッチ後に現在かかえている症状が悪化したら以後ひかえる。

首のストレッチのやり方

ここでは、首の筋肉「胸鎖乳突筋 = きょうさにゅうとつきん」や「斜角筋 = しゃかくきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「首の疲れ・首こり・首のたるみシワ・顔のむくみ・ストレートネック」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく首のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「寝ながら・タオルを使って行う種目など、計8種目の首のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

肩甲骨のストレッチのやり方

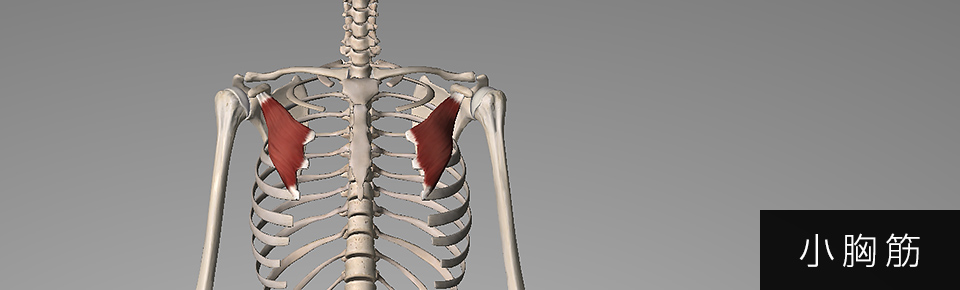

ここでは、肩甲骨の前側の筋肉「小胸筋 = しょうきょうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。胸の前側についている筋肉ですが肩甲骨に大きく関わっている重要な筋肉です。

「腕や肩の動きが悪い・巻き肩・猫背・肩コリ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく肩甲骨のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・立って・寝ながら行う種目など、計13種目の肩甲骨のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

背中のストレッチのやり方

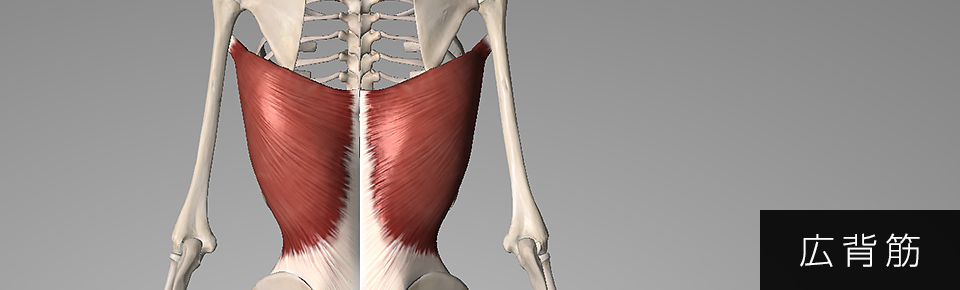

ここでは、背中の筋肉「広背筋 = こうはいきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「背中の疲れ・巻き肩・猫背・肩こり・カラダの歪み」などを改善・予防したい方にオススメ!

あぐらをかいて → 両腕を上げて → 左手で右手首をにぎり、手首の内側を正面に向けて → 右側の背中の筋肉が伸びるように → 左手で右腕を左斜め前に引っ張り、カラダを左斜め前に倒す。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左側の背中も行う。

もっと詳しく背中のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・立って・寝ながら行う種目など、計12種目の背中のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

肩のストレッチのやり方

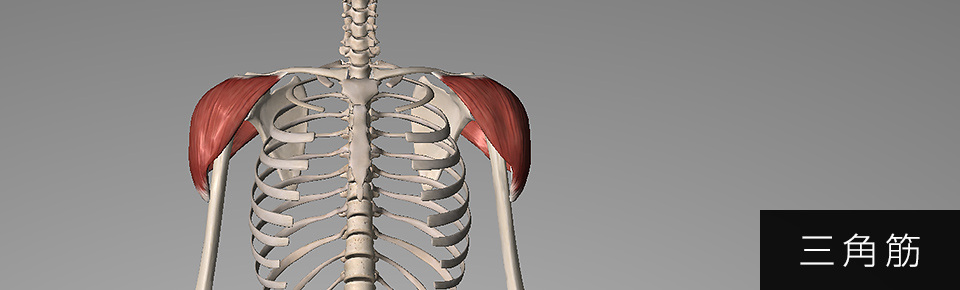

ここでは、肩の筋肉「三角筋 = さんかくきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「腕や肩の疲れ・巻き肩・猫背・肩こり」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく肩のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・立って行う種目など、計5種目の肩のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

二の腕のストレッチのやり方

ここでは、二の腕の裏側の筋肉「上腕三頭筋 = じょうわんさんとうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「腕や肩の疲れ・肩の痛み・しびれ・腕のむくみ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく二の腕のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・立って行う種目など、計7種目の腕のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

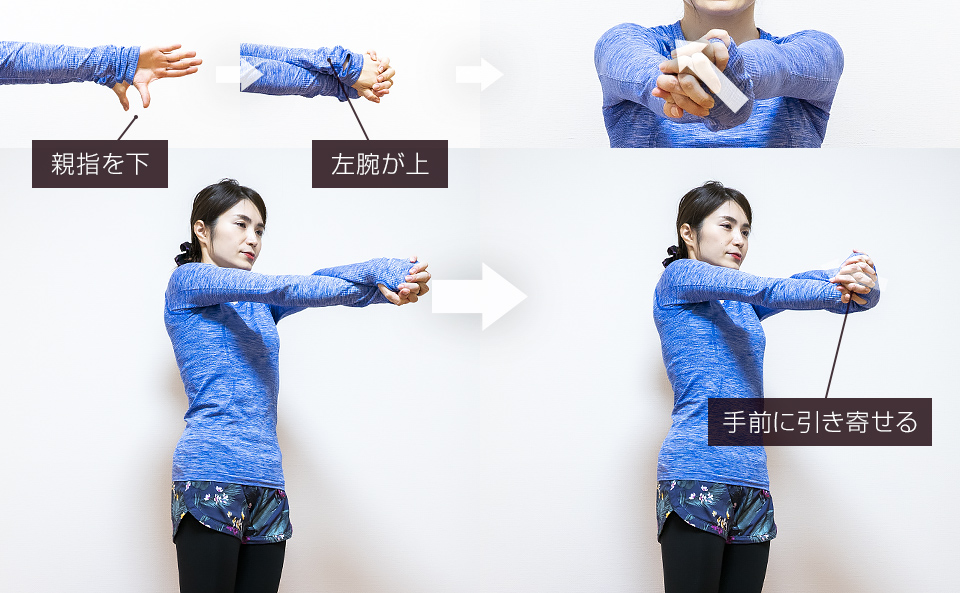

肘のストレッチのやり方

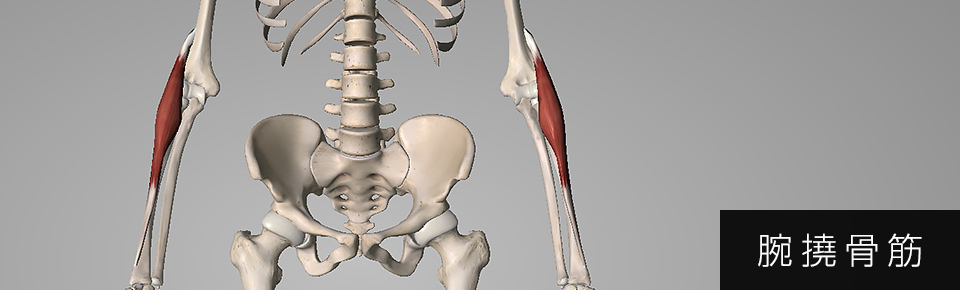

ここでは、肘の外側の筋肉「腕撓骨筋 = わんとうこつきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「腕の疲れ・肘の痛み・巻き肩・猫背」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく肘のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・立って・壁を使って行う種目など、計4種目の肘のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

手首のストレッチのやり方

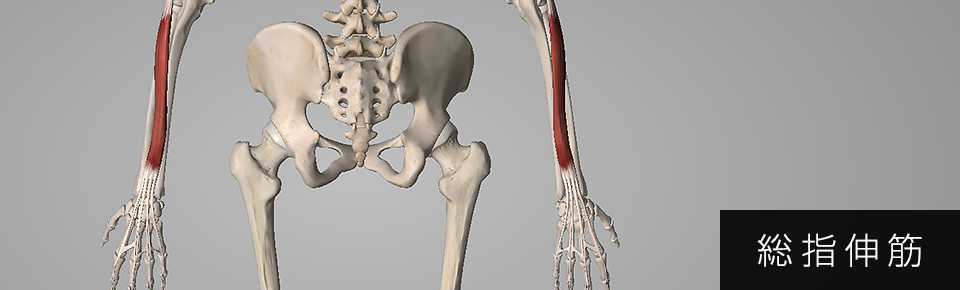

ここでは、肘から手首を通って手の指にかけてついている筋肉「総指伸筋 = そうししんきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「手首の疲れ・手首の硬さ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく手首のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・壁を使って・手首を回して行う種目など、計5種目の手首のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

手の指・手のひらのストレッチのやり方

ここでは、手の指・手のひらの筋肉を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「手の指の疲れ・手のむくみ・冷え」などを改善・予防したい方にオススメ!

両手の指を広げて指をくっつけて → 両手の指・手のひらが伸びるように → くっつけた指どうしを押し合う。(15〜30秒キープ/1〜3セット)

※小指側を重点的に伸ばしたい方は、手の平を上に向けて親指を離す。

※親指側を重点的に伸ばしたい方は、親指を下にして小指側を離す。

もっと詳しく手の指・手のひらのストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「床や椅子を使って行う種目など、計4種目の手の指・手のひらのストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

胸のストレッチのやり方

ここでは、胸の筋肉「大胸筋 = だいきょうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「巻き肩・猫背・肩こり」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく胸のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「床・立って・寝ながら・椅子に座って行う種目など、計6種目の胸のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

お腹のストレッチのやり方

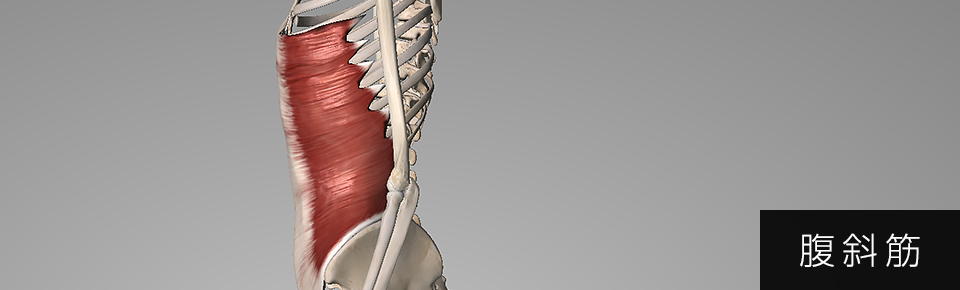

ここでは、お腹の筋肉「腹斜筋 = ふくしゃきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「カラダの左右の歪み・腰回りの疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しくお腹のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・うつ伏せ・立って・タオルを使って行う種目など、計7種目のお腹のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

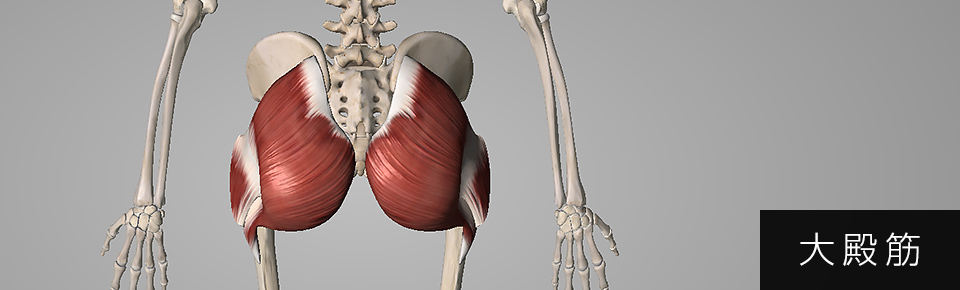

おしりのストレッチのやり方

ここでは、おしりの筋肉「大殿筋 = だいでんきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「腰痛・猫背姿勢・股関節痛・腰回りの疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

両膝を立てて床に座り → 右の足首を左脚の太ももに乗せて → 両手を後ろについて → 右側のおしりの筋肉が伸びるように、胸を張って右膝を外側に開く。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左側のおしりも行う。

もっと詳しくおしりのストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子・立って・寝ながら行う種目など、計11種目のおしりのストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

股関節のストレッチのやり方

ここでは、股関節の前側の筋肉「腸腰筋 = ちょうようきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「股関節痛・腰痛・反り腰・猫背・O脚・脚のむくみ冷え・脚の疲れ・股関節の硬さ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく股関節のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・ベットや壁を使って行う種目などのストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

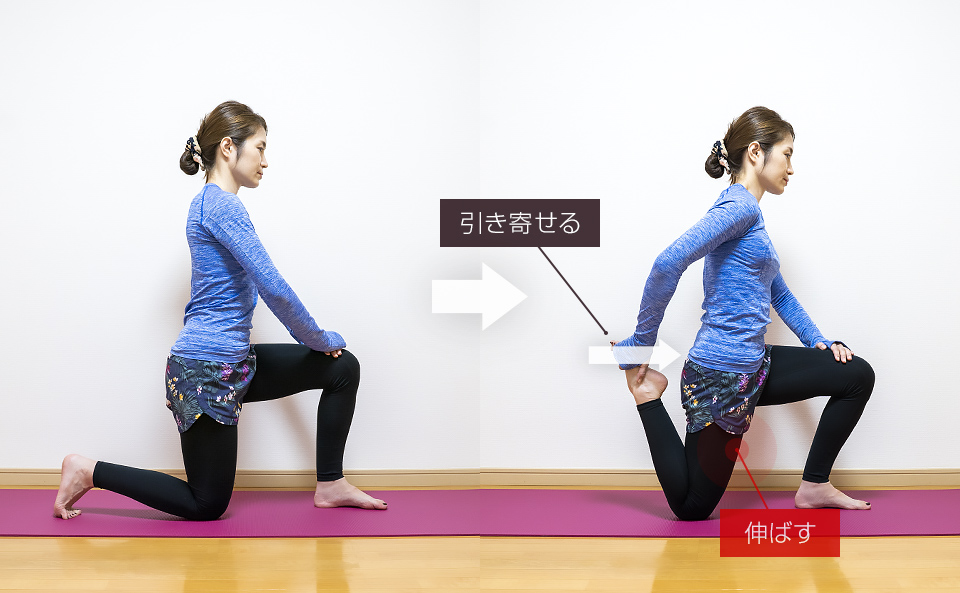

前もものストレッチのやり方

ここでは、前ももの筋肉「大腿四頭筋 = だいたいしとうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「前ももの張り・脚のむくみ冷え・膝痛・腰痛・反り腰・股関節痛・股関節の硬さ・脚の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

膝立ちになり → 左脚を前に踏み出し → 右膝を曲げて、右手で右足をつかみ → 右脚の前ももが伸びるように、右手で右足をおしりに近づける。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左脚の前ももも行う。

※腰を反らないように注意。

もっと詳しく前もものストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・寝ながら行う種目など、計8種目の前もものストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

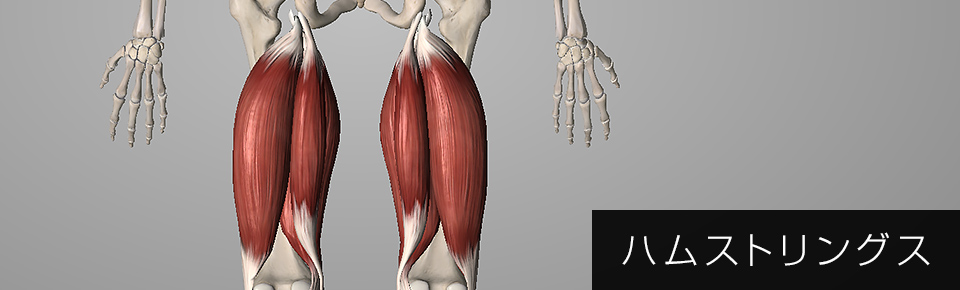

裏もものストレッチのやり方

ここでは、裏ももの筋肉「ハムストリングス」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「お尻がたれて見える・脚が短く見える・脚のむくみ冷え・膝裏痛・猫背・腰痛・股関節痛・股関節の硬さ・脚の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

膝立ちになり → 右脚を伸ばし → 右脚の裏ももが伸びるように、カラダを前に倒す。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左脚の裏ももも行う。

※カラダを前に倒す時に背中が丸まらないように注意する。股関節を軸にカラダを前に倒す。

もっと詳しく裏もものストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・椅子に座って・寝ながら行う種目など、計10種目の裏もものストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

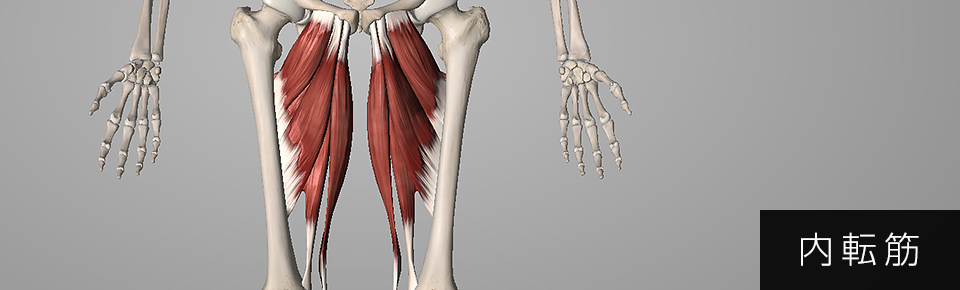

内もものストレッチのやり方

ここでは、内ももの筋肉「内転筋 = ないてんきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「脚のむくみ冷え・膝の内側の痛み・股関節痛・股関節の硬さ・脚の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく内もものストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・椅子に座って・寝ながら行う種目など、計13種目の内もものストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

外もものストレッチのやり方

ここでは、外ももの筋肉「大腿筋膜張筋 = だいたいきんまくちょうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「膝の外側の痛み・反り腰・腰痛・O脚・脚のむくみ冷え・股関節痛・股関節の硬さ・脚の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

椅子の右側に立ち → 膝を曲げて椅子の座面に右手をおき → 右脚を後方から左に伸ばし → 右脚の外ももの筋肉が伸びるように、右膝を曲げて体重をかける。(15〜30秒キープ/1〜3セット)左脚の外ももも行う。

もっと詳しく外もものストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・床で・寝ながら行う種目など、計9種目の外もものストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

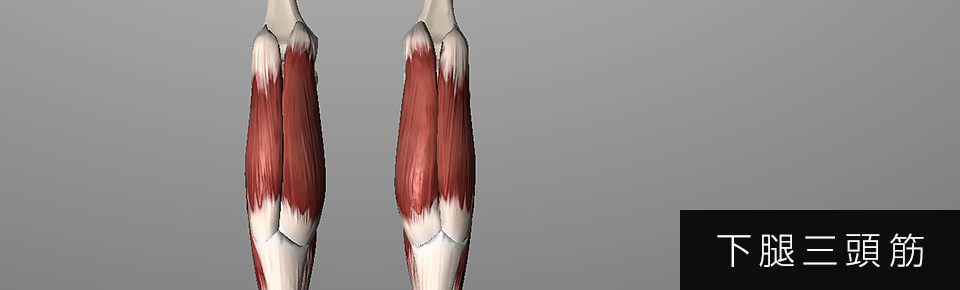

ふくらはぎのストレッチのやり方

ここでは、ふくらはぎの筋肉「下腿三頭筋 = かたいさんとうきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「足のむくみ冷え・膝裏痛・足首の硬さ・足の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しくふくらはぎのストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「立って・寝ながら・椅子を使って行う種目など、計8種目のふくらはぎのストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

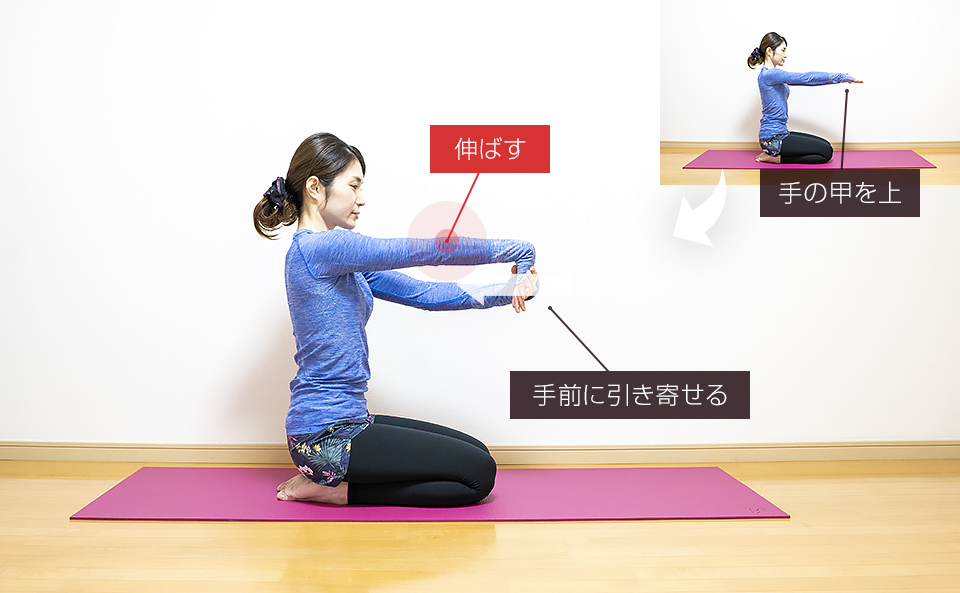

すねのストレッチのやり方

ここでは、すねの筋肉「前脛骨筋 = ぜんけいこつきん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「足のむくみ冷え・足首の硬さ・足の疲れ・歩行中のつまづきやすさ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しくすねのストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「床で・椅子に座って・クッションを使って行う種目など、計7種目のすねのストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

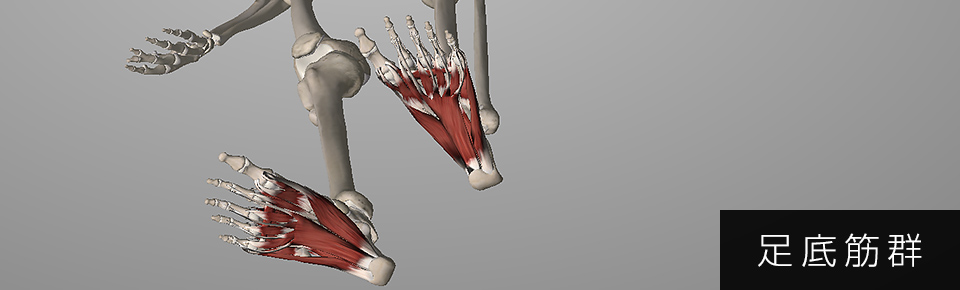

足裏のストレッチのやり方

ここでは、足裏の筋肉「足底筋群 = そくていきんぐん」を伸ばすやり方を1種目紹介します。※上の画像の筋肉。

「足のむくみ冷え・足裏の痛み・足の疲れ」などを改善・予防したい方にオススメ!

もっと詳しく足裏のストレッチのやり方について知りたい方は、下記の記事がオススメです!

「椅子に座って・正座をして行う種目など、計3種目の足裏のストレッチ」を紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。

以上で「部位ごとに全身のストレッチのやり方の紹介」終わりです。

「立ったまま・椅子に座ったまま・寝たまま」できるストレッチ方法

当サイトでは「立ったまま・椅子に座ったまま・寝たまま」など、シチュエーション別にストレッチを行う方法についても詳しく紹介しています。

「立ったままできるストレッチ」は、立ち仕事に就かれている方・外出先などでカラダが疲れた時などに参考になると思います。

「椅子に座ったままできるストレッチ」は、オフィスワーカーの方にオススメです。

また、寝る前などベットの中でストレッチがしたい方は「寝たままできるストレッチ」をご覧ください。

なお、カラダが硬い方は「カラダが硬い方へオススメのストレッチ」「タオルを使ってストレッチをするやり方」の記事がオススメです。

下記に記事のリンク先を載せておきますので、興味のある方はご覧ください。

「反り腰・猫背・O脚」など姿勢のチェック方法と改善方法

当サイトでは、自分の姿勢がどのように崩れているのか知りたい方へ「不良姿勢のチェック方法」や「反り腰・猫背・O脚」など、不良姿勢の改善方法についても紹介しています。

「姿勢が悪くてお悩みの方」「スタイルを良くしたい方」「肩こり・腰痛・冷えむくみなど、慢性的な症状を改善・軽減・予防したい方」などにオススメです。※姿勢が崩れると慢性的な症状の原因になる。

筋肉が硬くなる2つの原因

筋肉が硬くなる原因として下記の2つが上げられます。

それぞれ簡単に補足いたします。

運動不足

筋肉は、カラダが動くことで血流が良くなり柔軟性を保っていますので、運動不足の方(筋肉を使う機会が少ない方)は血流が悪くなりやすく、筋肉が硬くなりやすい傾向にあります。

下記の記事で「自宅でできる全身の筋トレ方法」について詳しく紹介しています。運動不足の方にオススメですので、ぜひご覧ください。

筋肉の使いすぎ

先程とは逆で、筋トレやランニングなど運動をして筋肉を使いすぎても筋肉は硬くなります。

筋トレやランニングなど運動をするということは、負荷がかかった状態で何度も筋肉が縮んでいることになりますので、

運動後にストレッチやマッサージなど筋肉を伸ばすケアをしないで放おっておくと、筋肉は短く硬くなってしまいます。※筋肉は縮むことで力を発揮する。

また、デスクワークやテレビゲームなどで同じ姿勢が長時間つづくと、姿勢を維持するために働いている筋肉に負荷が集中し、そして、それが積み重なると筋肉は硬くなってしまいます。

ですから、運動後やカラダが疲れた時はストレッチを行い柔軟性を保つことが大切です。

以上で「筋肉が硬くなる原因」は終わりです。

まとめ

ストレッチは「静的ストレッチ」と「動的ストレッチ」の2種類あり、この記事では静的ストレッチについて紹介しました。

筋肉が硬くなると「反り腰・猫背・O脚など姿勢が崩れる」「肩こり・腰痛・股関節痛・冷えむくみなどカラダに痛みが出る」原因になります。

ですから、ストレッチを行うと上記の症状の改善・予防につながります。

ぜひ実践してみてください。